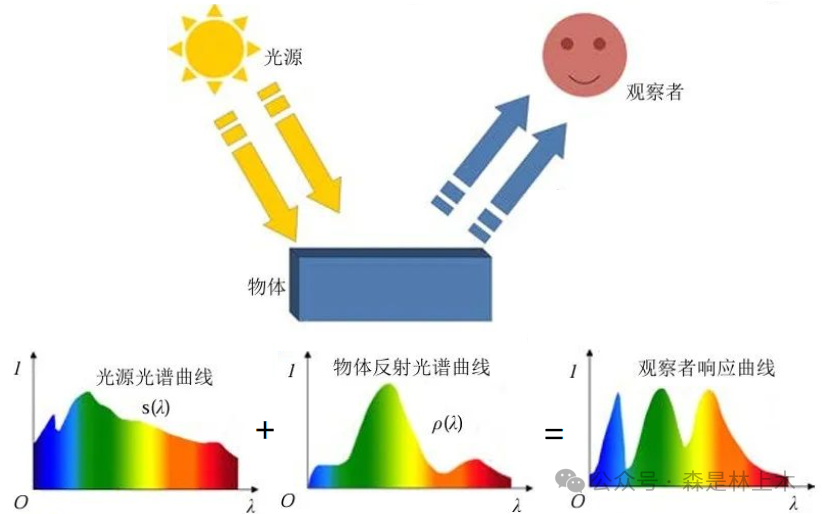

前面文章,介绍了人眼感知的物体颜色取决于光源的光谱组成与物体表面的光谱反射特性之间的相互作用。

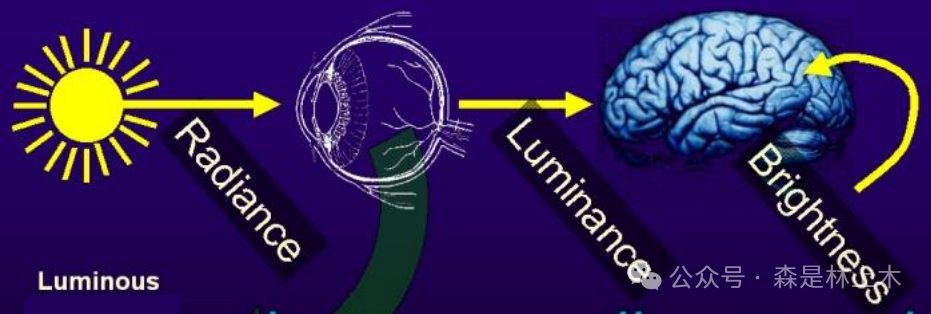

人类视觉的颜色感知是生物机制与认知智能协同作用的结果,人眼视网膜上的视锥细胞检测光的颜色,视杆细胞分析光的亮度,再共同转化为神经信号传递至大脑,大脑结合环境光照条件并依照过往生活经验,综合判断物体的颜色属性。

从颜色恒常性到白平衡

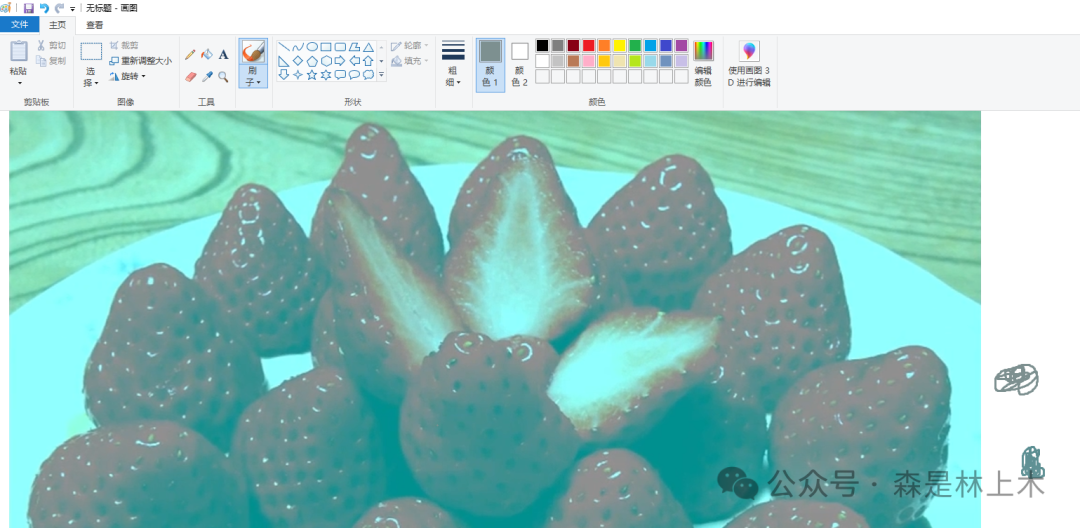

介绍白平衡前,先介绍一下颜色恒常性,日本京都立命馆大学的心理学教授北冈明佳曾发布了一张使用蓝色滤镜拍摄的草莓的图片,在网上引起了热议。

图中到底有没有红色?我们通过取色器工具提取照片中草莓区域的颜色,并绘制到了旁边的白板上,发现照片中完全没有红色,都只有不同程度的灰色,然而人眼却感知到红色,这就是人类视觉的颜色恒常性。

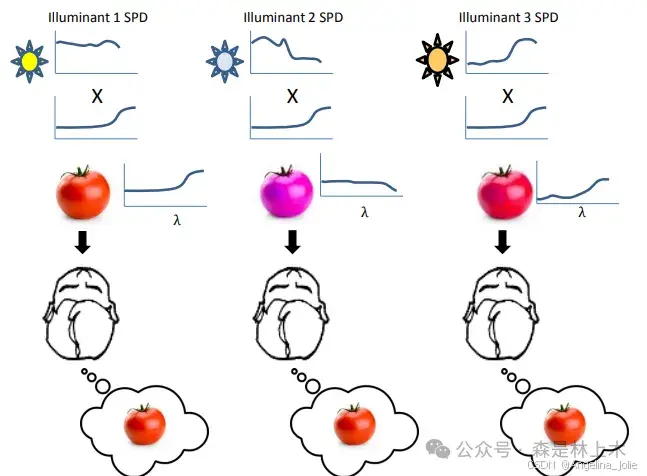

事实上人类视觉并非直接感知光线波长,而是大脑基于进化、经验和环境构建的"最佳猜测"。这种颜色恒常性能力让我们能适应不同光照条件,准确识别物体颜色,图中是人观察不同光源下的西红柿的示例。

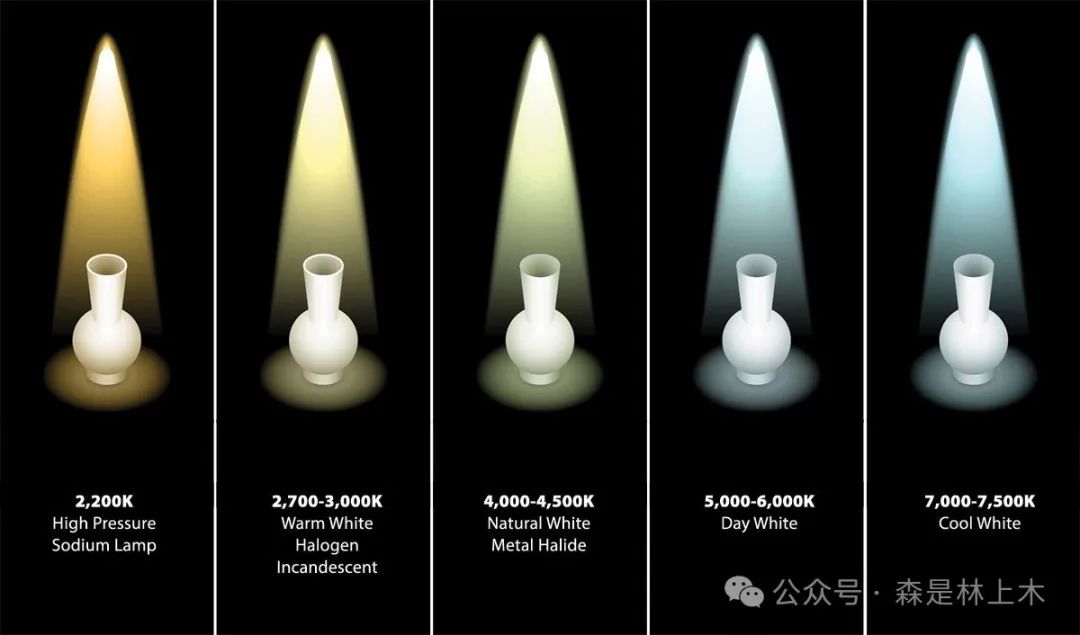

然而CMOS/CCD等传感器,仅能被动记录入射光线的强度信息,无法像人类视觉系统那样主动区分物体固有色和环境光色偏,从而导致出现色温偏差。即同一物体在不同光源照射下,受光源色温的影响,呈现的颜色是不同的。低色温光源下,白色物体偏红,高色温光源下,白色物体偏蓝。

为实现颜色恒常性,摄像机需要白平衡技术。所谓白平衡(White Balance),简单地说就是去除环境光的影响 ,还原物体真实的颜色,把不同色温下的颜色调整正确。

白平衡与色温

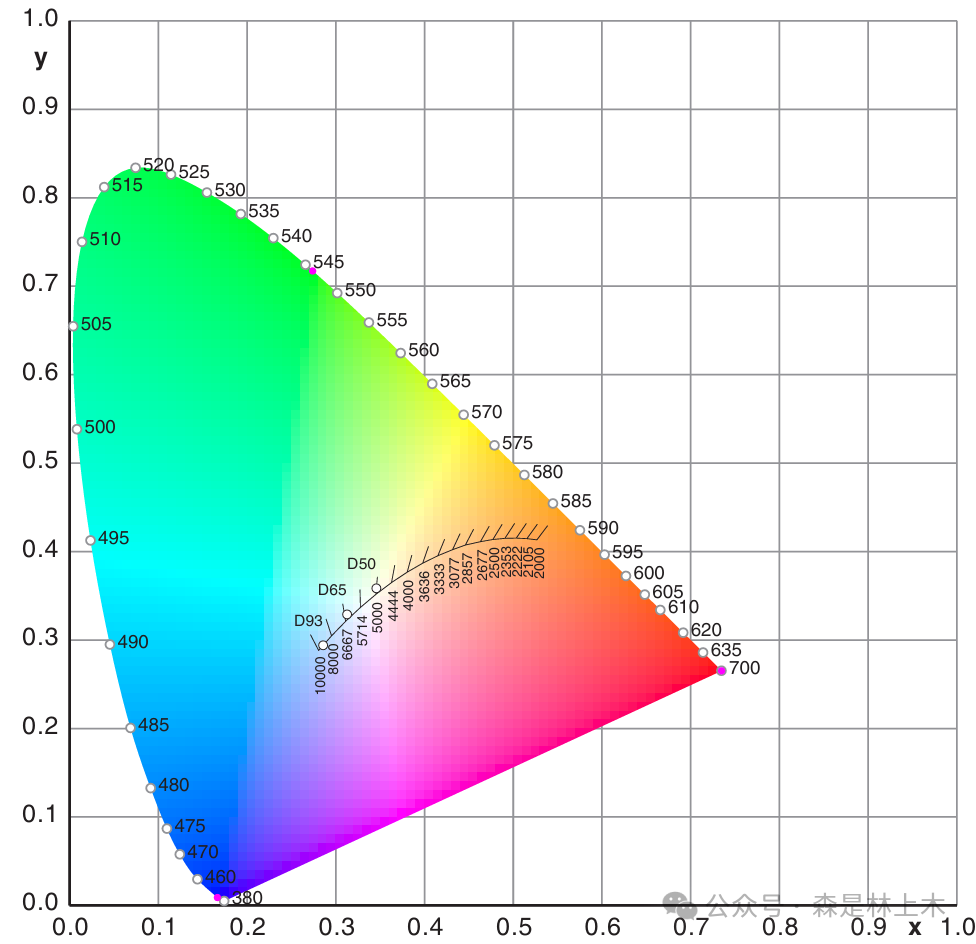

色温是白平衡中绕不开的一个概念,这里引入CIE色度图中的黑体轨迹介绍色温。色温 (Color Temperature) 表示光源光色的尺度,单位为K。在CIE色度图上,黑体轨迹是一条从右下角到左上角的曲线,表示黑体在不同温度下辐射的颜色。黑体轨迹上的每个点都对应一个特定的温度,这个温度就是色温(单位为K)。

将标准黑体从绝对零度开始加热,温度逐渐升高,光度亦随之改变,黑体呈现出由红变化为橙红、黄、黄白、白、蓝白、蓝的过程。这里可以使用打铁时的现象解释黑体轨迹。

朝阳夕阳:光线偏红,色温较低,约1800K~3000K,给人以温暖的感觉。

白炽灯:色温约2800K~3500K,接近于自然光,光线偏黄。

正午的太阳:色温约5000K~6500K,光线接近中性白色。

阴天:色温约6500K~8000K,光线偏蓝。

晴天阴影处:色温最高,约12000K~16000K,光线非常蓝。

白平衡的应用

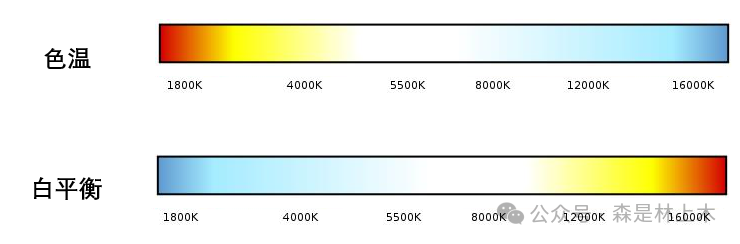

白平衡的调整方向与光源色温相反,色温是是描述光源颜色的物理量,白平衡是相机或算法通过调整色彩参数,抵消光源色温的影响,使白色物体在不同光照下仍显示为白色。ISP算法需要精准匹配色温进行校正。摄影师可以通过白平衡有意识地创作出带有主观色调的片子,烘托艺术气氛。

当白平衡值小于色温时,画面色调偏冷(蓝调)。当白平衡值等于色温,色彩校正完全匹配,画面色调中性。当白平衡值大于色温,画面色调偏暖(黄调)。

白平衡的方法

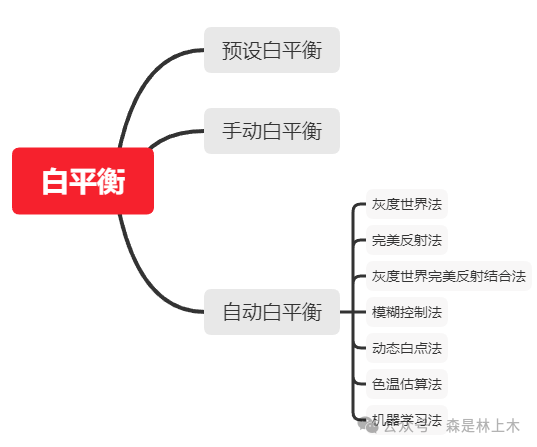

预设白平衡,通过色温计测量环境色温,以实现白平衡。

手动白平衡,通过拍摄18%的灰色色卡,再估计出 红、绿、蓝色偏色的比例并做相应的调整,以实现白平衡。

自动白平衡,模拟人类视觉的校正机制,以颜色恒常性理论为核心。目前有灰度世界法、完美反射法、灰度世界完美反射结合法、模糊控制法、动态白点法、色温估算法、机器学习法等。

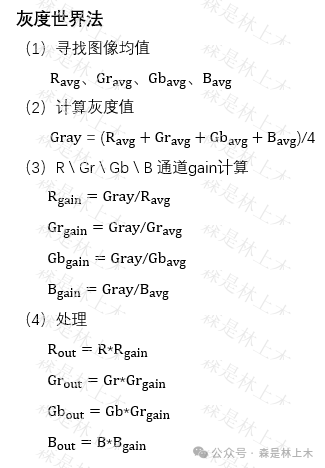

1、灰度世界法

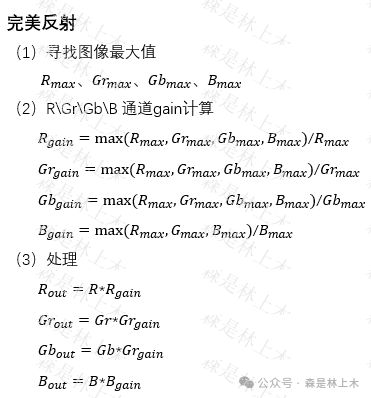

2、完美反射法

参考链接:

https://www.digitaltrends.com/photography/non-red-strawberries/

https://www.sohu.com/a/128378558_119038

https://photographypro.com/white-balance/

https://www.eecs.yorku.ca/~mbrown.html

https://www.digitalcameraworld.com/photography/photo-technique/harness-the-wb-settings-on-your-camera-to-get-pure-whites-or-get-creative-by-giving-your-photo-an-unnatural-hue

Automatic White Balance algorithm Video Engineering Activity

CA1区域(dCA1)的时空联合细胞对NLP中的深层语义分析的积极影响和启示)

)

问题解决方法)

安装 docker + ollama+ deepseek-r1:7b + Open WebUI(内含一键安装脚本))

和ArrayList<>()的区别)