本文还有配套的精品资源,点击获取

简介:FPGA是一种可编程逻辑器件,允许用户根据需求配置硬件功能。本压缩包提供27个不同的FPGA应用实例源代码,旨在帮助初学者深入学习FPGA设计,并为专业工程师提供灵感。内容涵盖了从基本计数器、加法器、乘法器到复杂的通信接口、图像处理、信号处理等设计概念,逻辑综合,仿真验证,布局与布线,以及下载与调试的整个设计流程。这些实例将帮助设计者深入理解FPGA的工作原理,并学习如何优化设计以实现高性能和效率。

1. FPGA基础介绍与应用领域

1.1 FPGA的概念与特点

现场可编程门阵列(FPGA)是一种可以通过编程来配置的集成电路。与传统的应用特定集成电路(ASIC)相比,FPGA具有可编程、灵活性高、开发周期短等显著优点。FPGA内部由可编程逻辑块和可编程互连组成,设计者可以在硬件描述语言(如VHDL或Verilog)中定义其逻辑功能。

1.2 FPGA的主要应用场景

FPGA在众多领域有着广泛的应用,尤其在以下方面显得尤为突出:

- 高性能计算 :并行处理能力使得FPGA非常适合用于加速计算密集型应用,比如科学计算和数据加密。

- 数字信号处理 :FPGA的高速处理能力使其在无线通信、图像处理等需要快速信号处理的场景中非常受欢迎。

- 原型设计与测试 :FPGA的快速配置能力可以用来快速实现和测试新硬件设计,缩短产品上市时间。

1.3 FPGA的优势与挑战

尽管FPGA拥有诸多优势,但同时也面临一些挑战:

- 成本效益 :与ASIC相比,FPGA的单件成本较高,但其灵活的特性减少了开发和维护成本。

- 功耗与热管理 :FPGA在高频率运行时可能会产生较多热量,这就需要良好的热设计和管理策略。

- 开发难度 :FPGA开发要求较高的专业知识和技能,需要设计者具备深入理解其硬件架构的能力。

通过本章内容的介绍,我们可以初步理解FPGA的基础概念、特点以及在不同领域的应用。接下来的章节将会详细探讨FPGA的设计流程和实现细节,帮助读者掌握从概念到实现的全过程。

2. 设计概念的确立

2.1 需求分析与规格定义

2.1.1 功能需求分析

功能需求分析是确保FPGA项目成功的关键步骤之一。在设计开始之前,必须清楚地定义系统需要实现的功能。这涉及到与项目利益相关者的密切合作,包括对最终用户需求的理解、市场调研以及与技术团队讨论可行性和限制。

功能需求分析的输出通常是一个详细的文档,它列出了所有必需的功能特性。在FPGA设计中,这些可能包括数据处理速度、接口兼容性、数据传输速率、并行处理能力等。

2.1.2 性能指标设定

一旦确定了功能需求,接下来就是要设定性能指标。性能指标是量化的设计目标,包括时钟频率、功耗、处理延时、资源使用率等。这些指标为FPGA的性能提供了明确的衡量标准。

例如,一个数字信号处理应用可能要求在不超过一定功耗的情况下,实现特定的信号处理速率。性能指标需要足够具体,以便在设计的后期阶段可以进行验证和测量。

2.1.3 设计约束的确定

除了功能需求和性能指标之外,设计约束也对整个设计流程产生重要影响。设计约束包括物理约束,如板卡尺寸、可用的引脚数量、外设接口限制等,以及非物理约束,如项目预算、交付时间等。

设计约束是实现设计目标的限制条件。在硬件设计中,如不考虑这些约束,可能会导致设计在后期难以实现,甚至失败。因此,在项目初期明确这些约束条件至关重要。

2.2 系统架构设计

2.2.1 设计模块化与接口划分

在确定了基本需求后,接下来需要规划系统的架构。架构设计是将系统分解为一组定义良好的模块,每个模块都有明确定义的功能和接口。

模块化设计便于管理和维护,还有利于在不同项目中重用模块。在FPGA设计中,模块通常是通过硬件描述语言(HDL)来实现的,比如Verilog或VHDL。

2.2.2 硬件资源预估与分配

硬件资源预估是基于功能需求和性能指标对FPGA内部资源,如查找表(LUTs)、寄存器、块内存(BRAMs)和数字信号处理器(DSPs)等的预测和分配。

资源分配需要考虑各个模块对资源的需要,并且要合理地分配资源,以便为将来可能出现的修改和扩展留下空间。

2.2.3 可行性分析与风险评估

可行性分析是评估设计目标是否能在给定的技术和时间框架内实现。它需要基于功能需求、性能指标、资源预估和成本估算进行。

风险评估则考虑项目可能面临的各种风险因素,包括技术挑战、供应商支持、市场变化等,并制定应对策略。

2.3 系统架构设计流程

2.3.1 设计流程概述

系统架构设计流程通常包括以下几个步骤:

- 需求收集和分析。

- 功能分解与模块定义。

- 接口规划和资源预估。

- 设计风险评估与可行性分析。

- 生成设计规格书。

2.3.2 设计流程细节

在需求分析阶段,团队需要了解项目的最终用途以及用户的具体需求。例如,如果设计用于高速数据采集系统,需要确保FPGA能够以高频率采样和处理数据。

功能分解是将复杂功能细分成更小的单元,这样可以更容易地管理和实现。比如,一个复杂的视频处理系统可能需要分解为视频输入、数据处理和视频输出模块。

接口规划则涉及定义模块之间如何通信,比如使用总线、直接连接或者通过存储介质。资源预估会考虑实现所有功能模块所需的各种硬件资源。

风险评估是识别项目潜在风险并制定预防措施的过程。例如,如果设计依赖于特定的IP核,那么IP核的可用性和质量就是风险评估的一部分。

最终,所有这些信息将整合到设计规格书中,为项目的后续开发提供指导。

2.4 设计工具的选择

2.4.1 选择合适的工具

FPGA设计是一个复杂的过程,涉及到众多的工具和技术。选择合适的工具至关重要,因为它们影响到设计效率和最终产品的质量。

设计工具包括HDL代码编辑器、综合工具、仿真工具、布局布线工具以及调试工具。选择工具时需要考虑与FPGA厂商的兼容性,以及它们是否支持项目所需的标准和协议。

2.4.2 设计工具的评价标准

评估设计工具时,应当考虑以下标准:

- 易用性 :工具是否直观,学习曲线是否陡峭。

- 兼容性 :是否支持多种FPGA平台和标准。

- 性能 :工具在处理复杂设计时的效率。

- 支持 :供应商提供的技术支持和社区资源。

- 价格 :商业工具的许可费用是否在预算之内。

通过对比不同的工具,设计团队可以找到最适合当前项目需求的解决方案。

2.5 设计团队的组建与协作

2.5.1 设计团队的组建

一个成功的FPGA项目需要一个多元化的设计团队,成员可能包括系统架构师、硬件工程师、软件工程师、测试工程师和项目管理人员。

设计团队的组建应基于成员的技术专长和项目需求。一个多元化的团队可以提供更广泛的视角,并且有助于处理设计过程中的各种问题。

2.5.2 协作的流程与方法

团队协作是保证项目顺利进行的关键。有效的沟通和协作可以确保所有团队成员对设计的理解保持一致,并能及时分享和解决技术难题。

协作的流程可以包括定期的项目会议、设计审查会议以及使用项目管理软件来追踪项目进展。团队成员应定期更新各自的工作状态,并互相提供反馈。

通过构建一个协调一致、沟通流畅的团队,可以大幅提高设计质量和效率,减少重复工作和误解。

- 设计团队成员需要根据项目需求和技术专长进行组合。

- 项目会议和设计审查会议是促进团队协作的常见方式。

- 使用项目管理软件有助于更好地追踪项目进展。

- 设计工具需要支持FPGA平台和行业标准。

- 易用性、兼容性、性能和供应商支持是选择工具的重要标准。

- 工具许可费用应在项目预算范围内。

- 功能需求分析、性能指标设定、设计约束确定是确立设计概念的首要步骤。

- 功能模块化与接口划分是系统架构设计的重要部分。

- 设计流程包括需求收集、功能分解、接口规划、资源预估和风险评估。

- 选择设计工具时要考虑到易用性、兼容性、性能、支持和价格等因素。

- 建立一个有效协作的设计团队,需要有明确的沟通与协作流程。

3. 逻辑综合

3.1 HDL代码编写指南

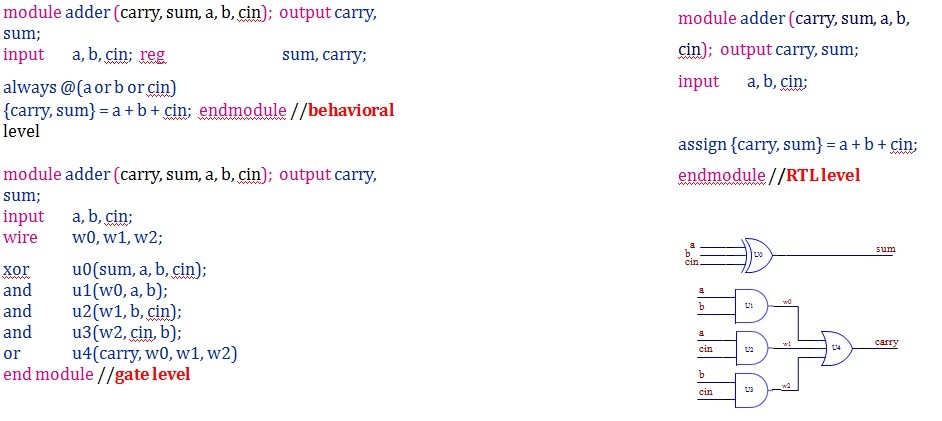

3.1.1 Verilog语言基础

在FPGA设计的逻辑综合阶段,HDL(硬件描述语言)的编写尤为关键。Verilog作为广泛使用的HDL之一,以其简明性和灵活性,在FPGA和ASIC设计中被广泛应用。本节将详细介绍Verilog语言的基础知识,并提供一些编写高效HDL代码的最佳实践。

Verilog语言包含多个基本构建模块,如模块(module)、端口(port)、参数(parameter)、信号(signal)、运算符(operator)等。其中,模块是构成Verilog程序的基础,所有的硬件设计都是以模块形式来描述的。端口则定义了模块与其他部分的接口,是模块与外界通信的关键。

示例代码:

module adder(input [3:0] a, input [3:0] b, output [4:0] sum);assign sum = a + b;

endmodule

在这个简单的加法器模块中, input 和 output 关键字定义了模块的端口及其方向。 [3:0] 表示这是一个4位宽的信号, [4:0] 表示输出结果是5位宽,考虑到可能的进位。 assign 语句用于定义连续赋值,即每输入信号变化时, sum 输出也会立即更新。

参数化设计:

module adder #(parameter WIDTH = 4) (input [WIDTH-1:0] a, input [WIDTH-1:0] b, output [WIDTH:0] sum);assign sum = a + b;

endmodule

通过使用 parameter 定义参数,可以使得模块更加灵活,易于复用。在定义加法器时,可以指定数据位宽,而无需修改模块内部的逻辑。

编写高效代码的要点:

- 避免使用阻塞赋值

=,除非在always块的敏感列表中使用时。 - 使用

always块时,一定要明确敏感列表,避免产生不必要的逻辑。 - 尽量减少不必要的信号赋值,特别是在时钟边沿触发的always块中。

- 逻辑门级的描述应尽量简洁,避免使用过多的组合逻辑。

3.1.2 VHDL语言基础

与Verilog相比,VHDL(VHSIC Hardware Description Language)因其严格的语法和面向对象的设计风格,经常在需要精确描述的场合使用。VHDL语言更接近于传统的软件编程语言,提供了一套完整的数据类型、函数、过程以及包的概念。

VHDL中的实体(entity)定义了接口,架构(architecture)描述了实体的具体实现。在实体定义中,端口列表定义了模块对外的接口信号,可以是输入(in)、输出(out)或双向信号(inout)。

示例代码:

library IEEE;

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;entity adder isPort ( a : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);b : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);sum : out STD_LOGIC_VECTOR (4 downto 0));

end adder;architecture Behavioral of adder is

beginsum <= a + b;

end Behavioral;

在这个VHDL加法器模块中, entity 声明了模块的接口, architecture 则提供了实体的实现。使用 <= 进行信号赋值,表示非阻塞赋值,这在描述组合逻辑时非常有用。

VHDL语言的另一个特点是它对数据类型的严格要求,使用 STD_LOGIC 和 STD_LOGIC_VECTOR 来表示信号,这有助于更精确地描述信号的行为和逻辑关系。

编写高效代码的要点:

- 尽量使用行为级的描述方式,避免过早地映射到具体的门级逻辑。

- 在创建设计组件时,使用库和包来复用已有的资源。

- 使用过程(processes)来封装组合逻辑,有助于提高代码的可读性和可维护性。

- 合理利用信号的类型和属性来避免潜在的逻辑错误,例如使用信号的’high’和’low’状态。

3.2 设计模块化与代码重用

3.2.1 模块化设计策略

模块化设计是一种提高设计质量和可维护性的有效方法。它将一个复杂的系统分解成一系列更小的、更易于管理的模块。每个模块都有清晰定义的接口和行为,这样可以简化设计过程,并且当单个模块发生更改时,对整个系统的影响可以最小化。

模块化设计策略的首要步骤是定义系统中的各个功能模块以及它们之间的交互关系。这通常在FPGA设计的早期阶段进行,称为顶层设计。顶层设计定义了各个模块以及它们在逻辑上的连接方式。

设计模块化的好处:

- 复用性 :模块化设计使得设计可以在不同的项目之间复用,甚至可以在多个不同的上下文中实现相同的功能。

- 可维护性 :随着项目规模的增长,模块化设计有助于更好地组织代码,便于维护和升级。

- 并行开发 :不同的设计团队可以同时开发不同的模块,从而缩短整个项目的设计周期。

- 可测试性 :模块化的系统可以单独对每个模块进行测试,从而更容易定位和修复缺陷。

示例:

module top_level(input clk, input reset, input [3:0] data_in, output reg [7:0] data_out);wire [4:0] adder_out;// 实例化加法器模块adder my_adder (.a(data_in), .b(4'b0010), .sum(adder_out));// 其他模块和逻辑...always @(posedge clk or posedge reset) beginif (reset) begindata_out <= 8'b0;end else begin// 一些处理逻辑data_out <= {3'b0, adder_out};endend

endmodule

在这个顶层设计的例子中, adder 模块被实例化并用于完成加法运算,其他复杂的逻辑也可以被封装在不同的模块中。

3.2.2 IP核的集成与应用

IP核(Intellectual Property Core)是预先设计好的、可复用的硬件设计模块,它们可以被集成到FPGA或ASIC设计中以提供特定功能,如处理器、总线接口、各种通信接口等。

在设计模块化的基础上,IP核的集成进一步提高了开发效率和设计可靠性。设计师可以购买或下载各种IP核,而无需从头开始设计这些功能,从而缩短设计时间并减少潜在的错误。

IP核的分类:

- 软核(Soft Core):完全用HDL描述的IP核,可以完全定制和优化,但可能需要较多的设计工作。

- 固核(Firm Core):部分用HDL描述,部分用门级网表描述,易于集成到FPGA中,但灵活性较低。

- 硬核(Hard Core):预先布局布线的IP核,通常是针对特定FPGA硬件的,提供最优的性能和资源利用率,但移植性差。

集成IP核的步骤:

- 需求分析 :明确需要集成IP核的功能和性能指标。

- 选择合适的IP核 :根据需求选择合适的IP核,可以是从第三方购买或从开源社区下载。

- 集成到设计中 :将IP核的接口适配到顶层设计中,可能涉及时钟管理、复位逻辑等。

- 配置和优化 :根据设计需求对IP核进行配置,如数据宽度、时序参数等,并进行必要的优化。

- 仿真和验证 :在集成IP核后进行仿真测试,验证功能正确性及性能指标。

- 综合和实现 :在确认仿真结果后,将整个设计综合实现,并进行时序分析和优化。

通过集成高质量的IP核,设计者可以避免在一些重复性工作上浪费时间,专注于设计的其他部分,特别是那些需要创新和优化的部分。

3.3 逻辑优化与代码审查

3.3.1 逻辑优化技巧

逻辑优化是FPGA设计流程中确保设计满足性能要求的重要步骤。优化的目的是提高资源利用率,降低功耗,优化时序,或者综合上述所有目标。优化可以在高层次的HDL代码中进行,也可以在综合后生成的门级网表中进行。

在HDL代码阶段,逻辑优化主要涉及到代码风格的改进,减少资源消耗和提高性能。下面是一些常见的逻辑优化技巧:

- 资源共享 :如果多个模块或逻辑块需要执行相同的运算,考虑将它们合并为一个模块,并通过多路选择器来选择输出。

- 常量折叠 :编译器可以自动将HDL中的常量运算折叠成单个常量值,从而减少逻辑资源的需求。

- 条件逻辑简化 :通过布尔代数简化条件表达式,减少逻辑门的数量。

- 状态机优化 :确保状态机设计是最优化的,例如使用最少的状态位数和逻辑来表示状态转换。

示例代码:

// 未优化的代码

always @(posedge clk) beginif (reset) beginout <= 0;end else beginout <= in1 + in2;end

end// 优化后的代码

wire [3:0] sum = in1 + in2;

reg [3:0] out_reg;always @(posedge clk or posedge reset) beginif (reset) beginout_reg <= 0;end else beginout_reg <= sum;end

end

assign out = out_reg;

在这个示例中,加法操作在条件之外进行,这样只有在复位时才会执行加法运算,减少了每次时钟周期内的逻辑运算量。

3.3.2 设计代码的审查流程

设计代码审查是确保设计质量的关键环节。审查过程旨在评估代码是否符合设计规范、编码标准,以及是否有可能的逻辑错误或性能瓶颈。审查过程可以是正式的,也可以是非正式的,取决于项目的规模和严格性。

在审查过程中,审查者通常会检查以下几个方面:

- 代码风格 :代码是否符合项目规定的编码标准。

- 逻辑正确性 :设计的逻辑是否满足其功能和性能要求。

- 资源使用 :设计是否使用了最少的资源,包括逻辑单元、寄存器、内存等。

- 时序性能 :设计是否有可能违反时序要求,例如设置过紧的时钟周期。

- 可读性 :代码是否易于理解,注释是否充分。

- 可复用性 :设计是否考虑到未来可能的复用。

代码审查流程通常包括以下步骤:

- 准备 :审查者准备审查材料,包括HDL代码、设计文档和规范。

- 检查 :审查者逐行、逐模块地检查代码,记录发现的问题和改进建议。

- 讨论 :审查者与设计者一起讨论审查结果,对代码进行解释和澄清。

- 修改 :设计者根据审查结果修改代码,优化设计。

- 复审 :确认所有问题都已解决,确保设计质量满足要求。

进行代码审查不仅能够提升设计质量,还能促进团队成员之间的知识传递和技术提升。代码审查不应该成为指责的过程,而是应该是一个互相学习、共同提高的环境。

4. 仿真验证的过程

4.1 仿真环境搭建

4.1.1 测试平台的构建

在进行FPGA设计的仿真验证之前,首先需要构建一个测试平台。测试平台的作用是模拟FPGA在实际运行中的各种输入信号和条件,使得设计能够在不依赖硬件的情况下进行全面的功能和性能测试。

测试平台通常包括以下几个部分:

- 信号源 :提供测试所需的各种输入信号。

- 监视器 :收集设计输出,并展示仿真结果。

- 时钟和复位发生器 :生成时钟和复位信号,这对于同步设计和初始化至关重要。

- 测试用例管理 :组织和执行不同的测试用例,确保覆盖所有设计行为。

构建测试平台时,需要依据设计的规格说明书,详细规划各个模块的接口和交互协议,确保测试环境能够真实地反映实际应用场景。

4.1.2 测试激励的编写

测试激励,亦称测试向量,是仿真验证中用于模拟实际操作环境中各种可能条件的输入数据集。编写测试激励的目的在于验证设计在不同的输入下是否能按预期工作。

编写测试激励时需要遵循以下步骤:

1. 理解设计规格 :深入分析设计的需求和功能,确保测试覆盖所有功能点。

2. 定义测试用例 :明确哪些测试用例需要被开发来验证设计的不同方面。

3. 编写代码 :创建测试平台,并用适当的语言(如Verilog或VHDL)编写激励代码。

4. 调试测试激励 :运行仿真并检查输出,确保测试激励能够正确模拟预期的输入条件。

测试激励的编写和调试是一个迭代的过程,可能需要反复调整以确保对设计的全面测试。

4.2 功能仿真与覆盖率分析

4.2.1 功能仿真方法

功能仿真,也称为行为级仿真,是指在设计逻辑未被映射到具体的硬件门电路之前对设计功能进行的仿真。在功能仿真阶段,主要关注设计是否能正确响应输入信号,完成既定的功能。

进行功能仿真的基本步骤包括:

- 搭建仿真环境 :加载测试平台和待仿真设计。

- 定义仿真参数 :设置仿真时间、时钟频率等参数。

- 运行仿真 :执行仿真,并观察输出结果是否符合预期。

- 日志记录 :记录仿真过程中的关键数据和状态变化,便于后续分析。

功能仿真允许设计者在没有实际硬件的情况下发现逻辑错误,节省了调试时间并减少了制造原型的次数。

4.2.2 代码覆盖率的评估

代码覆盖率是一种衡量测试覆盖设计代码范围的指标。它评估了测试过程中代码执行的详细程度,是确保测试充分性的重要手段。常见的代码覆盖率类型包括语句覆盖率、分支覆盖率和条件覆盖率。

评估代码覆盖率的步骤:

1. 运行测试 :在仿真环境中运行所有测试用例。

2. 生成报告 :使用仿真工具生成代码覆盖率报告。

3. 分析报告 :检查哪些代码未被执行,并分析原因。

4. 改进测试 :根据报告结果,增加缺失的测试用例,以提高覆盖率。

代码覆盖率的评估有助于设计者识别和填补测试中的盲点,提升设计的稳定性和可靠性。

4.3 时序仿真与分析

4.3.1 时序仿真原理

时序仿真是在功能仿真的基础上考虑了信号传输延迟和时钟周期的仿真。时序仿真对于确保设计在实际硬件上的时序约束得到满足至关重要。通过时序仿真,设计者可以发现因时钟偏差、数据冒险、竞争条件等引起的时序问题。

进行时序仿真的步骤:

- 定义时序参数 :包括时钟周期、时钟偏移、建立和保持时间等。

- 加载时序约束 :将时序参数应用到设计中,模拟硬件实现。

- 执行仿真 :运行时序仿真,并监控时序问题。

- 分析结果 :通过波形查看和时序报告检查是否存在时序违规。

4.3.2 时序问题的诊断与解决

时序问题的诊断包括确定是否存在时序违规,例如设置的时钟周期太短导致无法满足路径延迟要求,或数据在有效时钟边沿之前或之后到达。

解决时序问题的方法:

- 调整设计 :优化逻辑路径,减少延迟。

- 改进布局布线 :调整元件的布局和信号线的布线,以减少路径长度和延迟。

- 修改时序约束 :调整时钟周期或增加时钟偏移,以满足特定路径的要求。

时序问题的解决需要综合考虑设计、物理实现和约束设置,是一个迭代和综合的过程。

在本章节中,我们从仿真环境的搭建开始,到功能仿真和时序仿真两大类仿真方法的介绍,再到时序问题的诊断和解决策略,全面地介绍了仿真验证的过程。通过这个过程,设计者可以确保他们的FPGA设计能够在实际的硬件上可靠和准确地工作。

5. 布局与布线步骤

布局与布线是FPGA设计中的关键步骤,它直接影响到芯片的时序性能和资源利用率。这一章将详细介绍布局与布线的基本概念、工具使用、时序约束设置以及结果验证过程。

5.1 布局布线工具介绍

5.1.1 工具的功能与操作界面

布局与布线(Place and Route,简称P&R)是FPGA设计流程中自动化程度最高的阶段之一,主要由EDA工具完成。布局是指将设计中的逻辑单元放置到FPGA芯片的物理位置上;布线则是指在芯片内部将逻辑单元之间的连接导线(称为路由)进行实际连接。

EDA工具如Xilinx的Vivado和Intel的Quartus Prime都提供了高级的P&R解决方案,它们能够处理复杂的时序约束和资源分配,优化布线以减少延迟和功耗,提高整体设计的性能。

工具操作界面通常包括项目管理、设计导入、资源分配、时序分析、布局布线参数设置、布线结果查看等功能。它们的用户界面设计直观,允许设计者以图形化方式查看设计布局,进行手动干预和调整。

5.1.2 布局布线的策略与优化

布局布线策略是影响设计性能和资源使用的关键因素。优化的目标是减少延迟,降低功耗,同时满足时序要求。这需要综合考虑逻辑单元的物理位置、信号的传输路径以及芯片的资源分配。

为了实现这些目标,EDA工具提供以下策略与优化方法:

- 优先级分配 :为特定的信号路径设定更高的布线优先级,以满足严格的时序要求。

- 区块划分 :逻辑模块可能需要划分为多个区块,以适应芯片内部的资源分布和布局限制。

- 缓冲器插入 :在长路径上插入缓冲器,以提升信号完整性和减少延迟。

- 功率优化 :在不牺牲性能的前提下,通过减少布线资源的使用,减少芯片的整体功耗。

5.2 时序约束与分析

5.2.1 时序约束的设置方法

时序约束是指导布局布线过程中的重要参数设置,它们定义了设计中信号路径的时序要求。时序约束包括输入/输出延迟、时钟域定义、设置时间和保持时间等。

在Vivado中,时序约束通常通过约束文件(.xdc)设置:

# 定义时钟信号

create_clock -name clk -period 10.000 -waveform {0.000 5.000} [get_ports clk]# 设置输入延迟

set_input_delay -max -clock clk 2.0 [get_ports data_in]# 设置输出延迟

set_output_delay -max -clock clk 3.0 [get_ports data_out]# 定义时钟不确定性

set_clock不确定性 -setup 0.1 -hold 0.1 [get_clocks clk]

通过设置这些约束,布局布线工具将确保在布局布线过程中满足这些时序要求。

5.2.2 时序报告的解读与应用

布局布线完成后,EDA工具会生成时序报告,详细列出各个信号路径的时序分析结果。这些报告能够帮助设计者理解设计是否满足时序要求,以及在哪些方面需要优化。

时序报告通常包含以下信息:

- 时钟域分析 :报告每个时钟域的时序状态,包括设置时间、保持时间是否满足要求。

- 最大路径延迟 :列出设计中延迟最大的信号路径,并提供改进建议。

- 未满足路径 :明确指出未能满足时序要求的信号路径,并给出原因分析。

设计者需要根据报告中的信息,对设计进行调整。这可能包括修改逻辑设计、调整约束条件、优化布局布线策略等,以达到更好的时序性能。

5.3 布局布线结果验证

5.3.1 设计规则检查(DRC)

设计规则检查(Design Rule Check,简称DRC)是布局布线完成后的一个重要验证步骤。它确保设计满足FPGA芯片制造厂商提供的制造规则。DRC检查可以识别设计中违反特定规则的问题,如过密的布局导致的短路风险,布线资源的过度使用等。

5.3.2 电磁兼容性(EMC)分析

电磁兼容性(Electromagnetic Compatibility,简称EMC)分析是确保设计在运行时不会产生过多的电磁干扰,并且能够承受一定范围内的干扰。布局布线阶段需要考虑信号的电磁干扰问题,通过合理布线和布局来降低干扰。

EMC分析通常在布局布线完成后的静态时序分析(STA)阶段进行。它包括以下几个方面:

- 信号完整性分析 :确保信号质量,防止信号失真。

- 功耗分析 :评估设计的功耗,确保其在可接受范围内。

- 热分析 :评估芯片在工作状态下的热量分布和散发,防止过热。

布局布线阶段的优化工作是一个反复迭代的过程。设计者需要结合DRC和EMC的分析结果,不断调整布局布线策略,以达到最优的设计状态。通过这种方式,可以确保FPGA设计的可靠性、性能和稳定性,满足高性能应用场景的要求。

6. 下载与调试实践

6.1 FPGA配置与下载

6.1.1 配置模式与下载过程

FPGA的配置是指将编程文件加载到FPGA芯片中,使其按照特定的逻辑功能运行的过程。常见的配置模式包括主动串行(AS)、被动串行(PS)、外围设备配置模式(JTAG)和内部启动配置模式。

在主动串行模式下,配置数据通过串行接口由一个外部存储器加载到FPGA中。被动串行模式下,数据由FPGA的引脚接收,无需外部存储器。JTAG配置是一种用于测试和编程的接口标准,允许对FPGA进行在系统编程。内部启动配置模式由FPGA内部的启动引导模块控制配置过程。

下载过程通常包括以下步骤:

- 生成编程文件:使用综合工具将HDL代码转换为编程文件,如比特流(.bit)文件。

- 选择配置模式:根据设计需求选择合适的配置模式。

- 加载编程文件:通过专用的下载电缆将编程文件加载到FPGA中。

- 启动配置:FPGA在上电或复位后根据预设的配置模式加载编程文件并开始工作。

6.1.2 配置文件的生成与管理

配置文件的生成是通过设计实现软件完成的,生成的文件类型取决于所使用的FPGA和配置模式。例如,对于Xilinx FPGA,常见的文件类型包括.bit文件和.mcs文件等。

配置文件管理包括:

- 文件版本控制:确保每版本的配置文件有明确的标识和版本记录。

- 存储与备份:定期备份配置文件以防止数据丢失,并确保文件的安全性。

- 更新与分发:当FPGA设计更改后,需要更新配置文件并分发到使用FPGA的设备。

6.2 在线调试与性能分析

6.2.1 在线调试工具使用

在线调试工具是FPGA开发中不可或缺的一部分,它们允许开发者在FPGA处于运行状态下检查和调试设计。这些工具通常包括逻辑分析仪、信号探测器和性能分析工具等。

使用在线调试工具的关键步骤包括:

- 配置调试环境:设置工具的参数以适应特定的FPGA设备和设计。

- 采集信号:实时捕获FPGA内部信号,可以使用边界扫描技术或内部信号引出。

- 观察与分析:实时观察信号波形,分析时序问题或逻辑错误。

6.2.2 实时性能监测与分析

性能监测与分析涉及到对FPGA设计的性能指标进行实时监控。这通常包括资源占用率、功耗和时序信息的分析。

具体操作包括:

- 使用专用的监控软件来收集FPGA的运行数据。

- 设置性能监控的阈值,以便于在性能不达标时得到通知。

- 对收集到的数据进行详细分析,确定性能瓶颈所在。

6.3 实例应用的调试技巧

6.3.1 常见问题的排查方法

在FPGA调试过程中,开发者通常会遇到诸如配置失败、设计不按预期工作或性能不足等问题。排查这些问题首先需要仔细检查硬件连接、配置文件和HDL代码的正确性。其次,可使用仿真工具和在线调试工具来辅助问题定位。

排查步骤可能包括:

- 检查引脚分配和连接是否有误。

- 使用仿真工具回溯设计逻辑,确保仿真结果与预期一致。

- 利用在线调试工具捕获信号,观察信号在FPGA运行时的行为。

6.3.2 高级调试技巧与案例分析

在遇到复杂的问题时,可能需要借助更高级的调试技巧。这可能包括使用高级信号探测器、分析高吞吐量的信号传输、解决复杂的时序问题等。

高级调试技巧可能包括:

- 进行边界扫描测试,以检查硬件的完整性和功能。

- 利用FPGA内建的调试功能,如Xilinx的ChipScope或Intel的SignalTap。

- 应用高级性能分析技术,如时序分析、功耗分析等。

案例分析可以帮助开发者理解在实际操作中可能出现的问题以及解决方法。例如,某项目中发现配置时序问题导致配置失败,通过调整配置时钟频率和检查设计中的关键时序路径解决了问题。

以上章节内容为第六章的详细阐述,覆盖了从配置、下载到调试的整个流程。本章节内容不仅详细介绍了FPGA下载与调试的实践操作,还提供了高级调试技巧和案例分析,对IT行业和相关行业的从业者提供了深入的理解和实用的指导。

本文还有配套的精品资源,点击获取

简介:FPGA是一种可编程逻辑器件,允许用户根据需求配置硬件功能。本压缩包提供27个不同的FPGA应用实例源代码,旨在帮助初学者深入学习FPGA设计,并为专业工程师提供灵感。内容涵盖了从基本计数器、加法器、乘法器到复杂的通信接口、图像处理、信号处理等设计概念,逻辑综合,仿真验证,布局与布线,以及下载与调试的整个设计流程。这些实例将帮助设计者深入理解FPGA的工作原理,并学习如何优化设计以实现高性能和效率。

本文还有配套的精品资源,点击获取

)

)

)