注:本文为 “线性代数 · 矩阵 | 秩” 相关合辑。

图片清晰度受引文原图所限。

略作重排,未全校去重。

如有内容异常,请看原文。

矩阵的秩及其应用

一、矩阵秩的基本概念

(一)k 阶子式

设矩阵 A=(aij)m×nA = (a_{ij})_{m \times n}A=(aij)m×n,在矩阵 AAA 中任意选取 kkk 行(1≤k≤m1 \leq k \leq m1≤k≤m)和 kkk 列(1≤k≤n1 \leq k \leq n1≤k≤n),将位于这些行与列交叉处的 k2k^2k2 个元素按原有的相对位置组成一个 kkk 阶行列式,该行列式称为矩阵 AAA 的一个 k 阶子式。

对于 m×nm \times nm×n 矩阵 AAA,kkk 阶子式的总数为组合数 Cmk×Cnk\mathrm{C}_{m}^{k} \times \mathrm{C}_{n}^{k}Cmk×Cnk(其中 Cnk=n!k!(n−k)!\mathrm{C}_{n}^{k} = \frac{n!}{k!(n - k)!}Cnk=k!(n−k)!n! 表示从 nnn 个元素中选取 kkk 个元素的组合数)。

示例:设矩阵 A=(123413411412)A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 3 & 4 & 1 \\ 1 & 4 & 1 & 2 \end{pmatrix}A=111234341412

- 选取第 1、2 行和第 2、4 列,交叉处元素组成的 2 阶子式为 D2′=∣2431∣D_2' = \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 1 \end{vmatrix}D2′=2341;

- 选取第 1、3 行和第 1、3 列,交叉处元素组成的 2 阶子式为 D2′′=∣1311∣D_2'' = \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 1 \end{vmatrix}D2′′=1131;

- 该矩阵的 2 阶子式总数为 C32×C42=3×6=18\mathrm{C}_{3}^{2} \times \mathrm{C}_{4}^{2} = 3 \times 6 = 18C32×C42=3×6=18,3 阶子式总数为 C33×C43=1×4=4\mathrm{C}_{3}^{3} \times \mathrm{C}_{4}^{3} = 1 \times 4 = 4C33×C43=1×4=4。

(二)矩阵秩的定义

设矩阵 A=(aij)m×nA = (a_{ij})_{m \times n}A=(aij)m×n,若存在一个 rrr 阶子式不为 000,且所有 r+1r + 1r+1 阶子式(若存在)全为 000,则称 rrr 为矩阵 AAA 的秩,记作 R(A)R(A)R(A) 或 rank(A)\mathrm{rank}(A)rank(A)。

特殊规定:零矩阵(所有元素均为 000 的矩阵)的秩为 000,即 R(0)=0R(0) = 0R(0)=0。

重要结论:

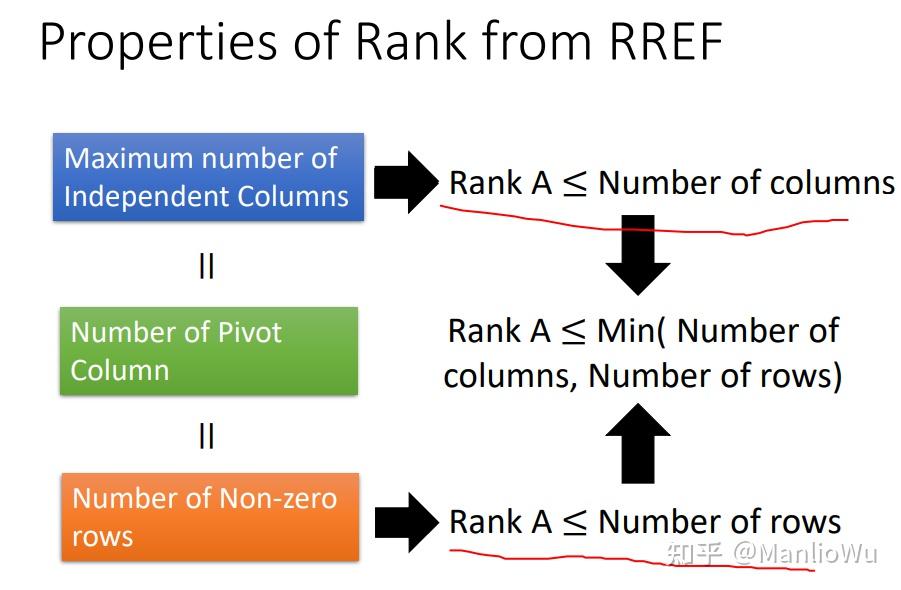

- 对任意 m×nm \times nm×n 矩阵 AAA,必有 0≤R(A)≤min{m,n}0 \leq R(A) \leq \min\{m, n\}0≤R(A)≤min{m,n};

- 若 nnn 阶方阵 AAA 的秩 R(A)=nR(A) = nR(A)=n,则称 AAA 为 满秩矩阵(或非奇异矩阵),此时 det(A)≠0\det(A) \neq 0det(A)=0(det(A)\det(A)det(A) 表示矩阵 AAA 的行列式);

- 若 nnn 阶方阵 AAA 的秩 R(A)<nR(A) < nR(A)<n,则称 AAA 为 降秩矩阵(或奇异矩阵),此时 det(A)=0\det(A) = 0det(A)=0。

(三)秩的等价描述

矩阵的秩本质反映了矩阵中行(或列)向量的线性无关性,具体等价描述如下:

- 行秩:矩阵 AAA 的行向量组中线性无关的行向量的最大个数;

- 列秩:矩阵 AAA 的列向量组中线性无关的列向量的最大个数;

- 定理:对任意矩阵 AAA,其行秩 = 列秩 = 秩(即 R(A)=行秩=列秩R(A) = \text{行秩} = \text{列秩}R(A)=行秩=列秩)。

二、矩阵秩的计算方法

(一)子式判别法(定义法)

根据矩阵秩的定义,通过寻找“最高阶非零子式”来确定秩,步骤如下:

- 从低阶子式开始计算,先判断 1 阶子式(即矩阵元素)是否全为 000:若全为 000,则 R(A)=0R(A) = 0R(A)=0;若存在非零 1 阶子式,继续判断 2 阶子式;

- 若存在非零 2 阶子式,继续判断 3 阶子式,以此类推;

- 找到最大的 rrr,使得存在非零 rrr 阶子式,且所有 r+1r + 1r+1 阶子式全为 000,则 R(A)=rR(A) = rR(A)=r。

示例 1:求矩阵 A=(123001010010)A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}A=100210301010 的秩

- 选取第 1、2、3 行和第 1、2、3 列,组成的 3 阶子式为 ∣123010001∣=1≠0\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0100210301=1=0;

- 矩阵 AAA 为 3×43 \times 43×4 矩阵,不存在 4 阶子式;

- 因此 R(A)=3R(A) = 3R(A)=3。

示例 2:求矩阵 D=(125034000)D = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 0 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}D=100230540 的秩

- 1 阶子式(如元素 111、222、555 等)非零,2 阶子式(如 ∣1203∣=3≠0\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{vmatrix} = 3 \neq 01023=3=0)非零;

- 所有 3 阶子式(仅 1 个,即矩阵 DDD 的行列式)为 ∣125034000∣=0\begin{vmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 0 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 0100230540=0;

- 因此 R(D)=2R(D) = 2R(D)=2(原内容此处写为 R(A)R(A)R(A),属于符号混淆,已修正为 R(D)R(D)R(D))。

(二)初等变换法(最常用方法)

1. 重要定理

矩阵的初等变换(行变换或列变换)不改变矩阵的秩,即若矩阵 AAA 经过初等变换化为矩阵 BBB,则 R(A)=R(B)R(A) = R(B)R(A)=R(B)。

初等变换的类型:

- 行变换:

- 交换两行(记为 ri↔rjr_i \leftrightarrow r_jri↔rj);

- 用非零常数 kkk 乘某一行(记为 krik r_ikri,k≠0k \neq 0k=0);

- 某一行的 kkk 倍加到另一行(记为 ri+krjr_i + k r_jri+krj)。

- 列变换:

- 交换两列(记为 ci↔cjc_i \leftrightarrow c_jci↔cj);

- 用非零常数 kkk 乘某一列(记为 kcik c_ikci,k≠0k \neq 0k=0);

- 某一列的 kkk 倍加到另一列(记为 ci+kcjc_i + k c_jci+kcj)。

2. 行阶梯形矩阵的定义

满足以下两个条件的矩阵称为 行阶梯形矩阵:

- 全零行(所有元素均为 000 的行)位于矩阵的下方;

- 非零行的第一个非零元素(称为“主元”)的列序数,从上到下严格递增。

示例:(102−401−120000)\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & -4 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}1000102−10−420 是行阶梯形矩阵(主元分别在第 1 列、第 2 列,列序数递增,全零行在最下方)。

3. 计算步骤

- 对矩阵 AAA 施行初等行变换,将其化为行阶梯形矩阵 BBB;

- 行阶梯形矩阵 BBB 中非零行的行数,即为矩阵 AAA 的秩(R(A)=非零行数R(A) = \text{非零行数}R(A)=非零行数)。

示例 1:求矩阵 A=(102−4213−6−1−1−12)A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & -4 \\ 2 & 1 & 3 & -6 \\ -1 & -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}A=12−101−123−1−4−62 的秩

- 第一步:消去第 1 列下方元素(以第 1 行第 1 列元素 111 为主元)

A→r2−2r1(102−401−12−1−1−12)→r3+r1(102−401−120−11−2)A \xrightarrow{r_2 - 2 r_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & -4 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ -1 & -1 & -1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3 + r_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & -4 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & -1 & 1 & -2 \end{pmatrix}Ar2−2r110−101−12−1−1−422r3+r110001−12−11−42−2; - 第二步:消去第 2 列下方元素(以第 2 行第 2 列元素 111 为主元)

→r3+r2(102−401−120000)\xrightarrow{r_3 + r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & -4 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}r3+r21000102−10−420; - 行阶梯形矩阵中非零行的行数为 222,因此 R(A)=2R(A) = 2R(A)=2。

示例 2:求矩阵 A=(4−2112−2−18−7214−13)A = \begin{pmatrix} 4 & -2 & 1 \\ 1 & 2 & -2 \\ -1 & 8 & -7 \\ 2 & 14 & -13 \end{pmatrix}A=41−12−228141−2−7−13 的秩

- 第一步:交换第 1、2 行(使第 1 列主元为 111,简化计算)

A→r1↔r2(12−24−21−18−7214−13)A \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 4 & -2 & 1 \\ -1 & 8 & -7 \\ 2 & 14 & -13 \end{pmatrix}Ar1↔r214−122−2814−21−7−13; - 第二步:消去第 1 列下方元素

→r2−4r1(12−20−109−18−7214−13)→r3+r1(12−20−109010−9214−13)→r4−2r1(12−20−109010−9010−9)\xrightarrow{r_2 - 4 r_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 0 & -10 & 9 \\ -1 & 8 & -7 \\ 2 & 14 & -13 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3 + r_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 0 & -10 & 9 \\ 0 & 10 & -9 \\ 2 & 14 & -13 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_4 - 2 r_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 0 & -10 & 9 \\ 0 & 10 & -9 \\ 0 & 10 & -9 \end{pmatrix}r2−4r110−122−10814−29−7−13r3+r110022−101014−29−9−13r4−2r110002−101010−29−9−9; - 第三步:消去第 2 列下方元素

→r3+r2(12−20−109000010−9)→r4+r2(12−20−109000000)\xrightarrow{r_3 + r_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 0 & -10 & 9 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 10 & -9 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_4 + r_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 0 & -10 & 9 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}r3+r210002−10010−290−9r4+r210002−1000−2900; - 行阶梯形矩阵中非零行的行数为 222,因此 R(A)=2R(A) = 2R(A)=2。

(三)含参数矩阵的秩(需分类讨论)

当矩阵中含参数时,需根据参数的取值判断最高阶非零子式的阶数,进而确定秩。

示例:设矩阵 A=(1−1123λ−1253μ6)A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 2 \\ 3 & \lambda & -1 & 2 \\ 5 & 3 & \mu & 6 \end{pmatrix}A=135−1λ31−1μ226,且 R(A)=2R(A) = 2R(A)=2,求 λ\lambdaλ 和 μ\muμ 的值

- 第一步:对 AAA 施行初等行变换化为行阶梯形

A→r2−3r1(1−1120λ+3−4−453μ6)→r3−5r1(1−1120λ+3−4−408μ−5−4)A \xrightarrow{r_2 - 3 r_1} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & \lambda + 3 & -4 & -4 \\ 5 & 3 & \mu & 6 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3 - 5 r_1} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & \lambda + 3 & -4 & -4 \\ 0 & 8 & \mu - 5 & -4 \end{pmatrix}Ar2−3r1105−1λ+331−4μ2−46r3−5r1100−1λ+381−4μ−52−4−4; - 第二步:由 R(A)=2R(A) = 2R(A)=2 可知,行阶梯形矩阵中第 3 行需为全零行,因此第 2、3 行对应元素成比例

即 λ+38=−4μ−5=−4−4\frac{\lambda + 3}{8} = \frac{-4}{\mu - 5} = \frac{-4}{-4}8λ+3=μ−5−4=−4−4; - 第三步:求解比例方程

由 −4−4=1\frac{-4}{-4} = 1−4−4=1,得 λ+3=8×1⟹λ=5\lambda + 3 = 8 \times 1 \implies \lambda = 5λ+3=8×1⟹λ=5;−4=(μ−5)×1⟹μ=1-4 = (\mu - 5) \times 1 \implies \mu = 1−4=(μ−5)×1⟹μ=1; - 因此,当 λ=5\lambda = 5λ=5 且 μ=1\mu = 1μ=1 时,R(A)=2R(A) = 2R(A)=2。

三、矩阵化简的形式与方法

(一)矩阵化简的基本原理

矩阵化简通过初等变换(行变换或列变换)实现,初等变换不改变矩阵的秩,是计算秩、求解线性方程组的关键工具。常见化简目标包括行阶梯形、行简化行阶梯形、列阶梯形及等价标准形,不同形式适用于不同场景。

(二)常见化简形式及规则

1. 行阶梯形(Row Echelon Form, REF)

REF 是“阶梯状”的基础化简形式,需满足以下 4 条规则:

- 全零行位于矩阵最下方;

- 非零行的第一个非零元素(称为“主元”)的列索引,严格大于上一行主元的列索引(形成“阶梯”结构);

- 主元下方的所有元素全为 000;

- 主元可为任意非零数(无需强制为 111)。

示例(主元用橙色标注):

(23570−14200030000)\begin{pmatrix} \color{orange}{2} & 3 & 5 & 7 \\ 0 & \color{orange}{-1} & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & \color{orange}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} 20003−10054007230

用途:快速判断矩阵的秩(非零行数 = 秩);初步求解线性方程组(需后续“回代”步骤)。

注意:一个矩阵的 REF 不唯一(主元可缩放,不同初等行变换可能得到不同 REF)。

2. 行简化行阶梯形(Reduced Row Echelon Form, RREF)

RREF 是 REF 的“最简形式”,在 REF 规则基础上额外满足 2 条严格规则:

- 所有主元的值必为 111;

- 主元上方的所有元素全为 000(即主元列仅主元为 111,其余元素均为 000)。

示例(将上述 REF 化为 RREF,主元用橙色标注):

(1017/2001−4000010000)\begin{pmatrix} \color{orange}{1} & 0 & 17/2 & 0 \\ 0 & \color{orange}{1} & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \color{orange}{1} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} 1000010017/2−4000010

重要性质:一个矩阵的 RREF 是唯一的(无论采用何种初等行变换,最终结果完全相同)。

用途:直接读取线性方程组的解(无需回代);确定矩阵的主元列(对应列空间的基);判断向量组的线性相关性。

3. 列阶梯形(Column Echelon Form, CEF)

CEF 与 REF 逻辑对称,通过初等列变换实现,需满足以下 4 条规则:

- 全零列位于矩阵最右侧;

- 非零列的第一个非零元素(称为“列主元”)的行索引,严格大于左一列列主元的行索引;

- 列主元右侧的所有元素全为 000;

- 列主元可为任意非零数(无需强制为 111)。

示例(列主元用橙色标注):

(20003−10054007230)\begin{pmatrix} \color{orange}{2} & 0 & 0 & 0 \\ 3 & \color{orange}{-1} & 0 & 0 \\ 5 & 4 & 0 & 0 \\ 7 & 2 & \color{orange}{3} & 0 \end{pmatrix} 23570−14200030000

用途:分析矩阵的行空间(非零行是行空间的基);计算矩阵的左逆(当矩阵列满秩时)。

4. 等价标准形(相抵标准形)

若同时允许初等行变换和初等列变换,任意 m×nm \times nm×n 矩阵可化为唯一的“等价标准形”,形式为:

E=(Ir0r×(n−r)0(m−r)×r0(m−r)×(n−r))\mathbf{E} = \begin{pmatrix} \mathbf{I}_r & \mathbf{0}_{r \times (n-r)} \\ \mathbf{0}_{(m-r) \times r} & \mathbf{0}_{(m-r) \times (n-r)} \end{pmatrix} E=(Ir0(m−r)×r0r×(n−r)0(m−r)×(n−r))

其中:

- m,nm, nm,n 分别为原矩阵的行数和列数;

- r=R(A)r = R(A)r=R(A)(矩阵的秩);

- Ir\mathbf{I}_rIr 为 rrr 阶单位矩阵,0\mathbf{0}0 为对应维度的零矩阵。

示例(秩为 222 的 3×43 \times 43×4 矩阵的等价标准形):

(100001000000)\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} 100010000000

用途:判断两个矩阵是否“等价”(若两个矩阵的等价标准形相同,则二者等价);简化矩阵的秩与行列式计算。

(三)矩阵化简的应用场景总结

为清晰区分不同化简形式的适用场景,下表梳理了重要信息:

| 化简目标 | 推荐化简形式 | 操作方式 | 典型用途 |

|---|---|---|---|

| 快速计算矩阵的秩 | 行阶梯形(REF) | 初等行变换 | 初步分析矩阵的有效维度,判断向量组线性相关性 |

| 求解线性方程组 | 行简化行阶梯形(RREF) | 初等行变换 | 直接读取唯一解或无穷解的通解,无需回代 |

| 确定列空间的基 | 行简化行阶梯形(RREF) | 初等行变换 | 主元列对应原矩阵的列向量,构成列空间的基 |

| 确定行空间的基 | 列阶梯形(CEF) | 初等列变换 | 主元行对应原矩阵的行向量,构成行空间的基 |

| 判断两个矩阵是否等价 | 等价标准形 | 初等行变换 + 初等列变换 | 比较两个矩阵的结构相似度,验证是否可通过初等变换互化 |

四、矩阵秩的性质

设 AAA、BBB 为任意矩阵,kkk 为非零常数,nnn 为方阵的阶数,则矩阵的秩满足以下性质,下表结合“性质内容”与“直观说明”展开:

| 性质序号 | 性质内容 | 说明 |

|---|---|---|

| 1 | R(AT)=R(A)R(A^T) = R(A)R(AT)=R(A)(转置后秩不变) | 矩阵的行秩 = 列秩,转置后行与列互换,秩的本质(线性无关向量的最大个数)不变 |

| 2 | R(A)≤min{m,n}R(A) \leq \min\{m, n\}R(A)≤min{m,n}(AAA 为 m×nm \times nm×n 矩阵) | 秩反映矩阵的“有效维度”,无法超过矩阵的行数(行向量最大可能无关个数)或列数(列向量最大可能无关个数) |

| 3 | R(kA)=R(A)R(kA) = R(A)R(kA)=R(A)(k≠0k \neq 0k=0) | 非零常数 kkk 仅缩放矩阵元素,不改变子式的“非零性”(非零子式缩放后仍非零,零子式缩放后仍为零) |

| 4 | R(A)=0⟺A=0R(A) = 0 \iff A = 0R(A)=0⟺A=0(零矩阵的充要条件) | 零矩阵所有子式均为 000,故秩为 000;若 R(A)=0R(A)=0R(A)=0,则无任何非零子式,矩阵必为零矩阵 |

| 5 | R(A+B)≤R(A)+R(B)R(A + B) \leq R(A) + R(B)R(A+B)≤R(A)+R(B)(和的秩不超过秩的和) | 矩阵 A+BA + BA+B 的行向量可由 AAA 和 BBB 的行向量组线性表示,因此其线性无关向量的最大个数不超过两组向量无关个数之和 |

| 6 | R(AB)≤min{R(A),R(B)}R(AB) \leq \min\{R(A), R(B)\}R(AB)≤min{R(A),R(B)}(乘积的秩不超过因子矩阵的秩) | ABABAB 的列向量可由 AAA 的列向量线性表示(故 R(AB)≤R(A)R(AB) \leq R(A)R(AB)≤R(A)),行向量可由 BBB 的行向量线性表示(故 R(AB)≤R(B)R(AB) \leq R(B)R(AB)≤R(B)),因此取最小值 |

| 7 | R(A)+R(B)−n≤R(AB)R(A) + R(B) - n \leq R(AB)R(A)+R(B)−n≤R(AB)(Sylvester 不等式) | 对 nnn 阶方阵 AAA、BBB,乘积的秩存在下界,反映了因子矩阵秩与乘积矩阵秩的“关联约束”,可用于证明矩阵可逆性等问题 |

| 8 | 若 AAA 为 nnn 阶可逆矩阵,则 R(AB)=R(B)R(AB) = R(B)R(AB)=R(B),R(BA)=R(B)R(BA) = R(B)R(BA)=R(B) | 可逆矩阵可通过初等变换化为单位阵,而初等变换不改变矩阵的秩,因此 AAA 的可逆性不影响 BBB 的秩传递 |

五、矩阵秩的应用

矩阵的秩是连接“矩阵结构”与“线性代数问题”的桥梁,以下从四个典型场景展开,结合示例说明其应用逻辑:

(一)判断线性方程组的解

对于线性方程组 Ax=bA \boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}Ax=b(AAA 为 m×nm \times nm×n 系数矩阵,A‾=(A∣b)\overline{A} = (A \mid \boldsymbol{b})A=(A∣b) 为增广矩阵),解的存在性与唯一性完全由 R(A)R(A)R(A) 和 R(A‾)R(\overline{A})R(A) 的关系决定,重要结论如下:

- 无解:R(A)<R(A‾)R(A) < R(\overline{A})R(A)<R(A)(增广矩阵的秩比系数矩阵多 111,对应矛盾方程 0=d≠00 = d \neq 00=d=0,即“约束条件冲突”);

- 唯一解:R(A)=R(A‾)=nR(A) = R(\overline{A}) = nR(A)=R(A)=n(秩等于未知数个数,无自由变量,即“约束条件恰好确定唯一解”);

- 无穷多解:R(A)=R(A‾)<nR(A) = R(\overline{A}) < nR(A)=R(A)<n(秩小于未知数个数,存在自由变量,即“约束条件不足,解有多个”)。

示例:判断方程组 {x1+4x2+7x3=12x1+5x2+8x3=23x1+6x2+9x3=3\begin{cases} x_1 + 4 x_2 + 7 x_3 = 1 \\ 2 x_1 + 5 x_2 + 8 x_3 = 2 \\ 3 x_1 + 6 x_2 + 9 x_3 = 3 \end{cases}⎩⎨⎧x1+4x2+7x3=12x1+5x2+8x3=23x1+6x2+9x3=3 的解

- 第一步:构造增广矩阵 A‾=(147125823693)\overline{A} = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 7 & 1 \\ 2 & 5 & 8 & 2 \\ 3 & 6 & 9 & 3 \end{pmatrix}A=123456789123;

- 第二步:初等行变换化为行阶梯形:

A‾→r2−2r1(14710−3−603693)→r3−3r1(14710−3−600−6−120)→r3−2r2(14710−3−600000)\overline{A} \xrightarrow{r_2 - 2 r_1} \begin{pmatrix} 1 & 4 & 7 & 1 \\ 0 & -3 & -6 & 0 \\ 3 & 6 & 9 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3 - 3 r_1} \begin{pmatrix} 1 & 4 & 7 & 1 \\ 0 & -3 & -6 & 0 \\ 0 & -6 & -12 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3 - 2 r_2} \begin{pmatrix} 1 & 4 & 7 & 1 \\ 0 & -3 & -6 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}Ar2−2r11034−367−69103r3−3r11004−3−67−6−12100r3−2r21004−307−60100; - 第三步:分析秩的关系:R(A)=2R(A) = 2R(A)=2,R(A‾)=2R(\overline{A}) = 2R(A)=2,且未知数个数 n=3n = 3n=3,满足 R(A)=R(A‾)<nR(A) = R(\overline{A}) < nR(A)=R(A)<n,因此方程组有无穷多解。

(二)判断向量组的线性相关性

设向量组 α1,α2,…,αs\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_sα1,α2,…,αs 构成矩阵 AAA(列向量组构成 A=(α1,α2,…,αs)A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s)A=(α1,α2,…,αs),行向量组构成 A=(α1Tα2T…αsT)A = \begin{pmatrix} \alpha_1^T \\ \alpha_2^T \\ \dots \\ \alpha_s^T \end{pmatrix}A=α1Tα2T…αsT),则向量组的线性相关性与 R(A)R(A)R(A) 的关系为:

- 若 R(A)=sR(A) = sR(A)=s,则向量组 线性无关(矩阵的秩等于向量个数,所有向量均可作为“有效约束”,无冗余);

- 若 R(A)<sR(A) < sR(A)<s,则向量组 线性相关(矩阵的秩小于向量个数,存在冗余向量,可由其他向量线性表示)。

示例:判断向量组 α1=(1,2,3)T\alpha_1 = (1, 2, 3)^Tα1=(1,2,3)T,α2=(2,5,8)T\alpha_2 = (2, 5, 8)^Tα2=(2,5,8)T,α3=(3,6,9)T\alpha_3 = (3, 6, 9)^Tα3=(3,6,9)T 的线性相关性

- 构造矩阵 A=(α1,α2,α3)=(123256389)A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 6 \\ 3 & 8 & 9 \end{pmatrix}A=(α1,α2,α3)=123258369;

- 初等行变换化为行阶梯形:A→r2−2r1(123010389)→r3−3r1(123010020)→r3−2r2(123010000)A \xrightarrow{r_2 - 2 r_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 3 & 8 & 9 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3 - 3 r_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3 - 2 r_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}Ar2−2r1103218309r3−3r1100212300r3−2r2100210300;

- 得 R(A)=2<3R(A) = 2 < 3R(A)=2<3(向量个数),因此向量组线性相关。

(三)判断矩阵的可逆性

对 nnn 阶方阵 AAA,“可逆性”与“秩”紧密关联,以下条件完全等价(可互相推导):

- AAA 可逆(存在逆矩阵 A−1A^{-1}A−1,满足 AA−1=A−1A=InA A^{-1} = A^{-1} A = \mathbf{I}_nAA−1=A−1A=In);

- AAA 为满秩矩阵(R(A)=nR(A) = nR(A)=n,即矩阵无冗余行/列,有效维度等于阶数);

- det(A)≠0\det(A) \neq 0det(A)=0(行列式非零,对应“最高阶子式非零”,符合满秩定义);

- AAA 可通过初等行变换化为单位阵 In\mathbf{I}_nIn(初等变换不改变秩,单位阵秩为 nnn,故 AAA 秩也为 nnn)。

示例:设 A=(123212312)A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 2 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}A=123211322,验证 AAA 可逆并化为单位阵

- 第一步:计算 R(A)R(A)R(A):

A→r2−2r1(1230−3−4312)→r3−3r1(1230−3−40−5−7)→r3−53r2(1230−3−400−13)A \xrightarrow{r_2 - 2 r_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -3 & -4 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3 - 3 r_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -3 & -4 \\ 0 & -5 & -7 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3 - \frac{5}{3} r_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -3 & -4 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{3} \end{pmatrix}Ar2−2r11032−313−42r3−3r11002−3−53−4−7r3−35r21002−303−4−31; - 行阶梯形中非零行数为 3=n3 = n3=n(阶数),故 R(A)=3R(A) = 3R(A)=3,AAA 可逆;

- 第二步:继续化为单位阵:

→r3×(−3)(1230−3−4001)→r2+4r3(1230−30001)→r2×(−13)(123010001)→r1−3r3(120010001)→r1−2r2(100010001)=I3\xrightarrow{r_3 \times (-3)} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -3 & -4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2 + 4 r_3} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2 \times (-\frac{1}{3})} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1 - 3 r_3} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1 - 2 r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \mathbf{I}_3r3×(−3)1002−303−41r2+4r31002−30301r2×(−31)100210301r1−3r3100210001r1−2r2100010001=I3。

(四)数据降维和信息压缩

在机器学习、信号处理等领域,矩阵的秩反映“数据冗余度”:低秩矩阵(R(A)≪min{m,n}R(A) \ll \min\{m, n\}R(A)≪min{m,n})表示数据存在大量冗余,可通过“保留核心信息、剔除冗余”实现降维与压缩,典型应用为奇异值分解(SVD) 和主成分分析(PCA)。

- 逻辑:对矩阵 AAA 进行奇异值分解,得 A=UΣVTA = U \Sigma V^TA=UΣVT,其中 Σ\SigmaΣ 为对角矩阵,对角元素(奇异值)按从大到小排列;取前 rrr 个非零奇异值(r=R(A)r = R(A)r=R(A))对应的子矩阵,可得到原矩阵的低秩逼近 Ar=UrΣrVrTA_r = U_r \Sigma_r V_r^TAr=UrΣrVrT,实现用 r(m+n−r)r(m + n - r)r(m+n−r) 个元素表示原 m×nm \times nm×n 矩阵(大幅减少存储量)。

- 示例:图片压缩。灰度图片可表示为 m×nm \times nm×n 矩阵(元素为像素灰度值),若矩阵秩 rrr 远小于 mmm 和 nnn,用低秩逼近矩阵 ArA_rAr 替代原矩阵,视觉上几乎无差异,但存储量显著降低。

六、特殊矩阵的秩

部分结构特殊的矩阵,其秩可直接通过“直观特征”计算,无需复杂变换,以下列举两类典型矩阵:

(一)三角矩阵

三角矩阵分为上三角矩阵和下三角矩阵,其秩由“主对角线元素”直接决定:

- 上三角矩阵(主对角线下方元素全为 000):(a11a12…a1n0a22…a2n⋮⋮⋱⋮00…ann)\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}a110⋮0a12a22⋮0……⋱…a1na2n⋮ann;

- 下三角矩阵(主对角线上方元素全为 000):(a110…0a21a22…0⋮⋮⋱⋮an1an2…ann)\begin{pmatrix} a_{11} & 0 & \dots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}a11a21⋮an10a22⋮an2……⋱…00⋮ann;

- 秩的计算规则:三角矩阵的秩等于主对角线上非零元素的个数。

(原因:三角矩阵的行列式为“主对角线元素乘积”,最高阶非零子式的阶数由非零对角元素的个数决定)。

示例:上三角矩阵 A=(23500400−1)A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}A=20030054−1,主对角线元素为 2,0,−12, 0, -12,0,−1,非零个数为 222,故 R(A)=2R(A) = 2R(A)=2。

(二)对角矩阵

对角矩阵是特殊的三角矩阵(主对角线外元素全为 000),形式为:(a110…00a22…0⋮⋮⋱⋮00…ann)\begin{pmatrix} a_{11} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a_{22} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}a110⋮00a22⋮0……⋱…00⋮ann;

- 秩的计算规则:对角矩阵的秩等于对角线上非零元素的个数(与三角矩阵规则一致,因对角矩阵同时属于上三角矩阵和下三角矩阵)。

示例:对角矩阵 B=(−300000005)B = \begin{pmatrix} -3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}B=−300000005,对角线上非零元素为 −3-3−3 和 555,共 222 个,故 R(B)=2R(B) = 2R(B)=2。

七、MATLAB 计算矩阵秩的代码实现

在 MATLAB 中,可直接使用内置函数 rank() 快速计算矩阵的秩,其底层通过奇异值分解(SVD)实现,能有效避免数值误差对结果的影响。以下为具体实现步骤与示例:

% 1. 定义矩阵 A(以 3×3 矩阵为例)

A = [1 2 3; 4 5 6; 7 8 9];% 2. 计算矩阵 A 的秩

rank_A = rank(A);% 3. 显示结果

disp(['矩阵 A 的秩为: ', num2str(rank_A)]);

运行结果:矩阵 A 的秩为: 2(与通过初等变换手动计算的结果一致)。

说明:

rank()函数的逻辑是:对矩阵进行奇异值分解,得到奇异值后,将小于某个阈值(默认约为 10−1510^{-15}10−15)的奇异值视为 000,非零奇异值的个数即为矩阵的秩;- 阈值可通过函数参数调整,例如

rank(A, tol)中tol为自定义阈值,适用于对数值精度有特殊要求的场景; - 该函数适用于任意维度的矩阵(包括非方阵),是工程计算中高效可靠的秩计算工具。

八、例题解析:矩阵秩的应用

(一)题目

已知行简化行阶梯形矩阵 A=(120400130000)A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}A=100200010430,完成以下任务:

- 求 AAA 的秩;

- 求 AAA 的行秩并验证其与秩的关系;

- 求 AAA 的列秩并验证其与秩的关系。

(二)解答过程

1. 求矩阵 AAA 的秩

根据“行阶梯形矩阵的秩等于非零行的行数”这一结论:

- 矩阵 AAA 中,非零行包括第 1 行 (1204)\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 4 \end{pmatrix}(1204) 和第 2 行 (0013)\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}(0013),共 222 行;

- 零行仅第 3 行 (0000)\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}(0000),且位于所有非零行下方(符合行阶梯形结构)。

因此,R(A)=2R(A) = 2R(A)=2。

2. 求矩阵 AAA 的行秩

矩阵 AAA 的行向量组为:

α1=(1,2,0,4),α2=(0,0,1,3),α3=(0,0,0,0)\alpha_1 = (1, 2, 0, 4),\ \alpha_2 = (0, 0, 1, 3),\ \alpha_3 = (0, 0, 0, 0)α1=(1,2,0,4), α2=(0,0,1,3), α3=(0,0,0,0)

行秩是“行向量组中线性无关的最大向量个数”,分析如下:

- 线性无关性验证:假设存在常数 k1,k2k_1, k_2k1,k2 使得 k1α1+k2α2=0k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 = \boldsymbol{0}k1α1+k2α2=0(零向量),展开得:

(k1,2k1,k2,4k1+3k2)=(0,0,0,0)(k_1, 2k_1, k_2, 4k_1 + 3k_2) = (0, 0, 0, 0)(k1,2k1,k2,4k1+3k2)=(0,0,0,0)

解得 k1=0k_1 = 0k1=0 且 k2=0k_2 = 0k2=0,故 α1,α2\alpha_1, \alpha_2α1,α2 线性无关; - 最大性验证:零向量 α3\alpha_3α3 可由 α1,α2\alpha_1, \alpha_2α1,α2 线性表示(α3=0⋅α1+0⋅α2\alpha_3 = 0 \cdot \alpha_1 + 0 \cdot \alpha_2α3=0⋅α1+0⋅α2),因此行向量组中线性无关的最大向量个数为 222。

因此,AAA 的行秩为 222,且 R(A)=行秩R(A) = \text{行秩}R(A)=行秩。

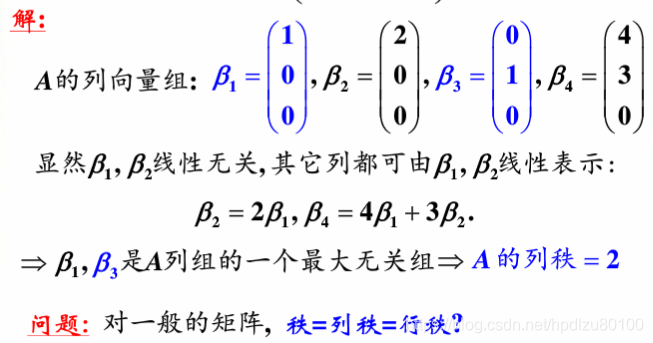

3. 求矩阵 AAA 的列秩

矩阵 AAA 的列向量组为:

β1=(100),β2=(200),β3=(010),β4=(430)\beta_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},\ \beta_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},\ \beta_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix},\ \beta_4 = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}β1=100, β2=200, β3=010, β4=430

列秩是“列向量组中线性无关的最大向量个数”,分析如下(选取主元列 β1,β3\beta_1, \beta_3β1,β3 验证):

- 线性无关性验证:假设存在常数 l1,l3l_1, l_3l1,l3 使得 l1β1+l3β3=0l_1\beta_1 + l_3\beta_3 = \boldsymbol{0}l1β1+l3β3=0(零向量),展开得:

(l1l30)=(000)\begin{pmatrix} l_1 \\ l_3 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}l1l30=000

解得 l1=0l_1 = 0l1=0 且 l3=0l_3 = 0l3=0,故 β1,β3\beta_1, \beta_3β1,β3 线性无关; - 最大性验证:非主元列可由主元列线性表示:

- β2=2β1+0⋅β3\beta_2 = 2\beta_1 + 0 \cdot \beta_3β2=2β1+0⋅β3,β4=4β1+3β3\beta_4 = 4\beta_1 + 3\beta_3β4=4β1+3β3,因此列向量组中线性无关的最大向量个数为 222。

因此,AAA 的列秩为 222,且 R(A)=列秩=行秩R(A) = \text{列秩} = \text{行秩}R(A)=列秩=行秩。

(三)结论

通过例题验证,矩阵的秩、行秩与列秩三者完全相等,这一性质是矩阵理论的重要结论,也是理解矩阵结构与向量组关系的关键。

九、总结

矩阵的秩是线性代数中刻画矩阵“本质维度”的重要概念,其定义基于子式的非零性,计算可通过子式判别法或更高效的初等变换法实现。矩阵的秩具有诸多重要性质,如转置不变性、乘积秩的有界性等,这些性质为分析矩阵关系提供了有力工具。

在应用层面,矩阵的秩决定了线性方程组解的存在性与唯一性,可判断向量组的线性相关性,验证矩阵的可逆性,同时在数据降维、信息压缩等领域有广泛应用。掌握矩阵秩的概念、计算方法与应用场景,是学好线性代数的重要基础。

从两个角度看矩阵和向量相乘

Limi @_zhihu

前提条件

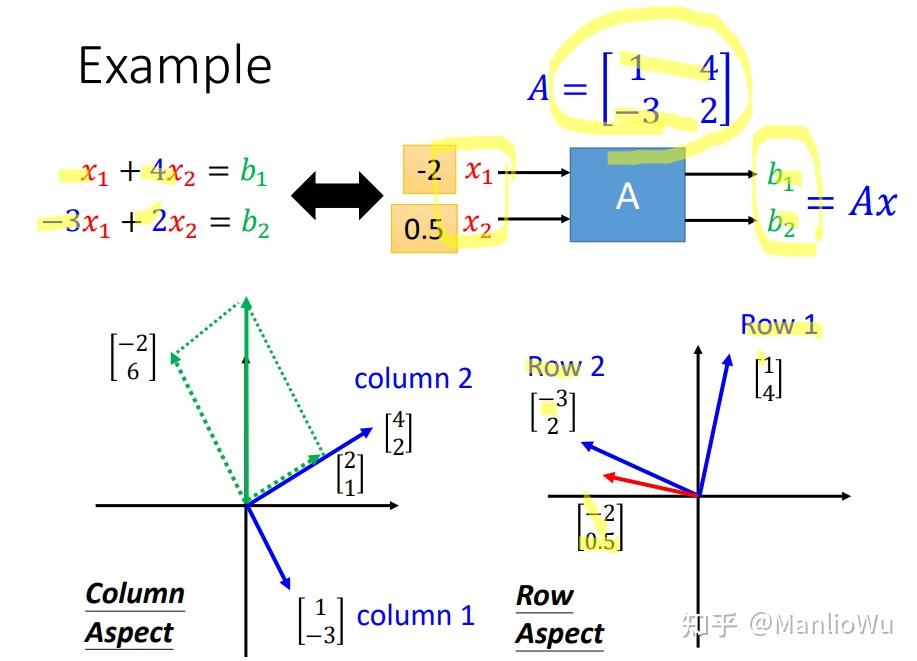

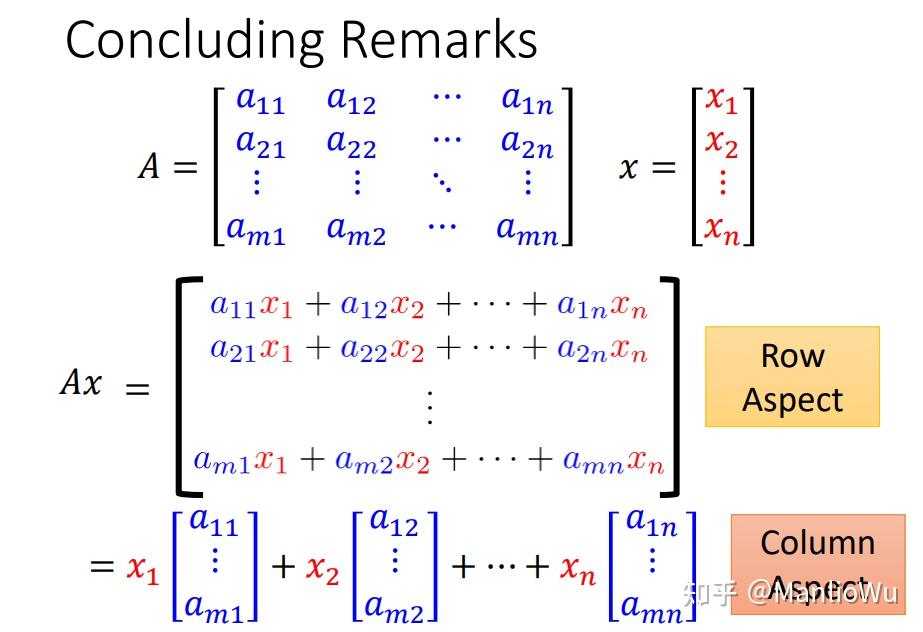

设矩阵 AAA 与向量 xxx 进行乘法运算,结果为向量 bbb,其维度与 xxx 相同。进行此乘法运算的前提条件是矩阵 AAA 的列数等于向量 xxx 的行数。以下从两个方面探讨如何求得 bbb :行视角(Row Aspect)和列视角(Column Aspect)。

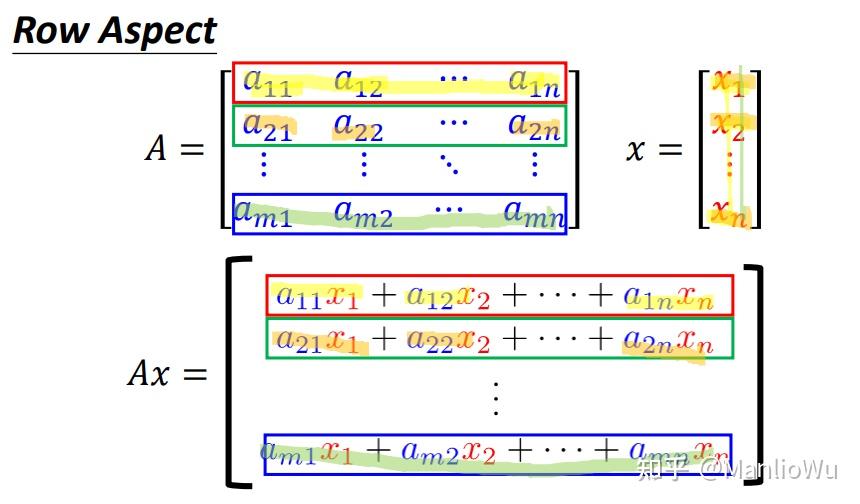

行视角(Row Aspect)

将矩阵 AAA 视作“行向量的堆叠”,即 AAA 的每一行均为一个向量。则向量 bbb 的第 iii 个维度的值为 AAA 的第 iii 行向量与 xxx 作内积的结果,即 bi=(Ai,x)b_i = (A_i, x)bi=(Ai,x) 。内积运算要求两个向量的维度相同,这也解释了矩阵与向量相乘时矩阵列数与向量行数需相等的原因。此外,在矩阵 ×\times× 矩阵的运算中,常采用的计算方法为:矩阵 AAA 的第 iii 行与矩阵 BBB 的第 jjj 列相乘,结果为 Ci,jC_{i,j}Ci,j 。矩阵 ×\times× 向量可视为矩阵 ×\times× 矩阵的特殊情形,即右侧矩阵仅有一列。

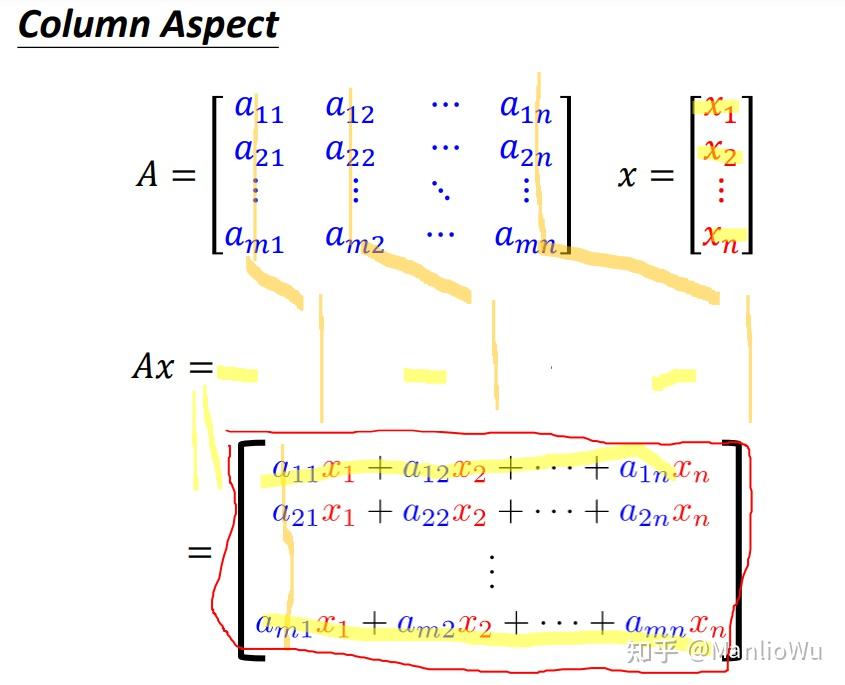

列视角(Column Aspect)

将矩阵 AAA 视作“列向量的并列”,即每一列均为一个向量。以向量 xxx 的第 iii 个元素乘以矩阵 AAA 的第 iii 个列向量,可得到 nnn 个向量(若矩阵 AAA 有 nnn 列)。将这 nnn 个向量相加,即得结果 bbb ,表达式为

b=∑i=1nAi∗xib = \sum_{i=1}^{n} A_i \ast x_i b=i=1∑nAi∗xi

其中,AiA_iAi 为列向量,xix_ixi 为标量。此方法同样解释了矩阵列数与向量行数需相等的原因。该方法可视为对矩阵 AAA 的 nnn 个向量进行线性组合以得到新向量,在某些情况下更易于理解。在 3b1b 的线性代数课程中,有一种解释是将 AAA 的每个列向量视为向量空间的基向量,向量 xxx 的每个值为对应基向量的投影长度。将每个投影长度与基向量相乘后再求和,即可得到新向量。

总结与对比

综合来看,列视角(Column Aspect)在理解矩阵与向量相乘方面更具优势,具有重要的现实意义。

发布于 2022-08-04 17:14・广东

矩阵的秩以及行秩 = 列秩的原因

Limi @_zhihu

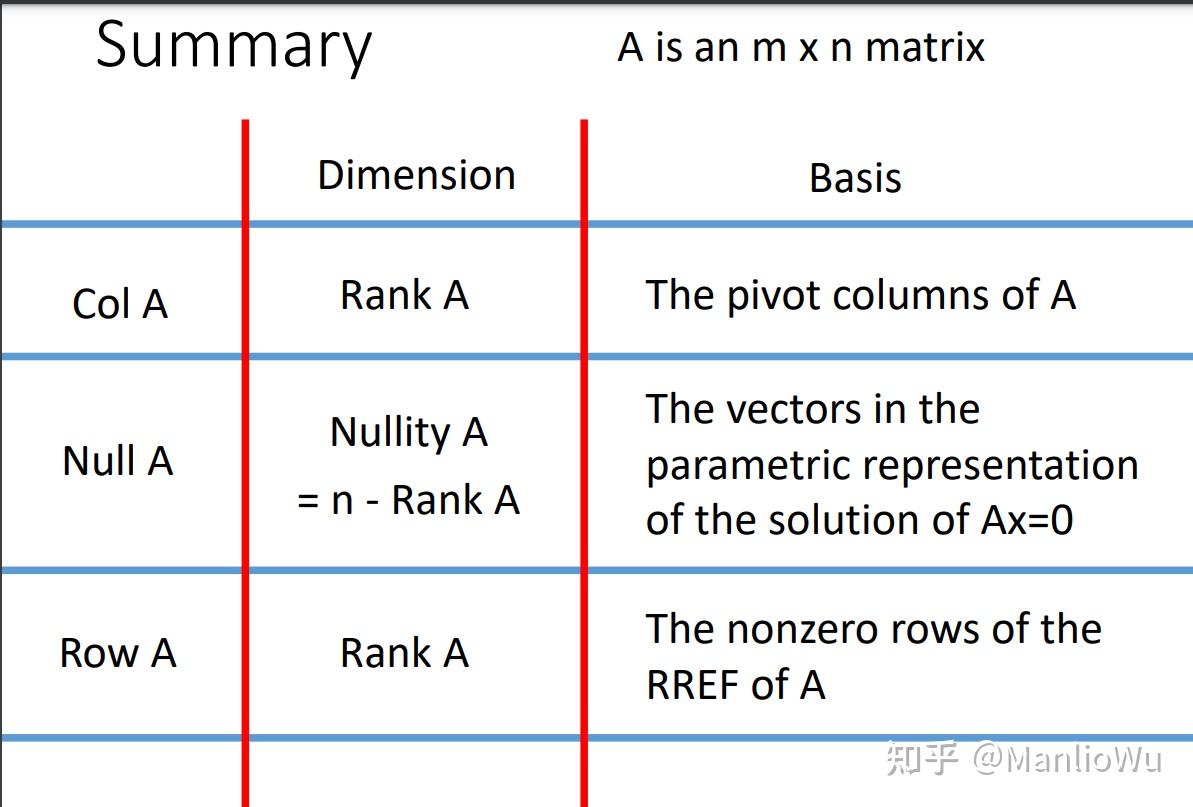

在矩阵理论中,矩阵的秩是一个重要概念,广泛应用于多个数学分支。矩阵的秩定义为矩阵中线性无关行向量或列向量的最大数目。具体来说,矩阵 AAA 的列秩是其线性无关列向量的最大数目,而行秩是其线性无关行向量的最大数目。这两个定义是等价的,即矩阵的秩等于其行秩也等于其列秩。

用数学符号表示,矩阵 AAA 的秩通常记作 r(A)r(A)r(A)、rk(A)\text{rk}(A)rk(A) 或 rank A\text{rank}\ Arank A。矩阵的秩反映了矩阵中线性无关向量的最大数量,这一数量决定了矩阵的“厚度”或“维度”。

对于矩阵 Am×nA_{m \times n}Am×n,可以将其视为由 nnn 个列向量组成的矩阵。每个列向量对应一个基底,因此极大线性无关组的列向量个数(矩阵的秩)也称为列空间(Column Space)的维度。

在求解矩阵的秩时,通常通过基本行变换将其转换为阶梯矩阵。在阶梯矩阵中,每一行的第一个非零元素的列数依次向右移动(全零行除外)。即第 i+1i + 1i+1 行的第一个非零元素位于第 iii 行第一个非零元素的右下方。矩阵的秩 rrr 等于阶梯矩阵中单位向量(unit vector)的个数。单位向量是指向量中只有一个元素为 1,其余元素均为 0,也称为基向量(pivot column)或标准向量(standard vector),类似于 one-hot 编码。例如,[1,0,0][1, 0, 0][1,0,0] 和 [0,1,0][0, 1, 0][0,1,0] 均为单位向量。

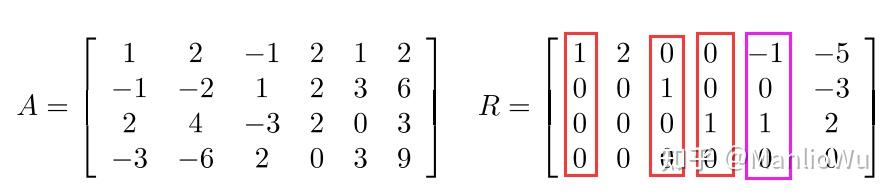

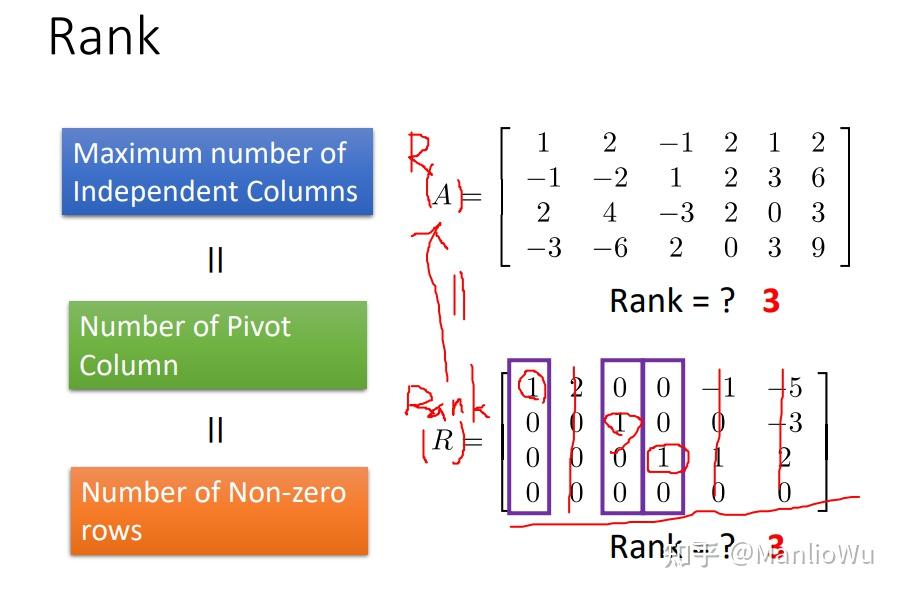

如图所示,左侧为原始矩阵,右侧为阶梯矩阵。阶梯矩阵中有 3 个单位向量(红色框标记),因此列秩为 3。紫色向量为何不能计入矩阵的极大线性无关组呢?因为其非零元素出现的位置并非对应行的第一个,即在其左侧存在单位向量,该向量可由其左侧的单位向量线性表示。例如,图中的矩阵 [−1,0,1,0]=−1×[1,0,0,0]+0×[0,1,0,0]+1×[0,0,1,0][-1, 0, 1, 0] = -1 \times [1, 0, 0, 0] + 0 \times [0, 1, 0, 0] + 1 \times [0, 0, 1, 0][−1,0,1,0]=−1×[1,0,0,0]+0×[0,1,0,0]+1×[0,0,1,0]。线性无关向量组中的向量不能相互表示,因此紫色向量不能计入。

通过上述例子可知,单位向量的特点是:该向量中 1 的位置是其所在行的第一个非零元素。阶梯矩阵中单位向量的个数即为矩阵的秩。进一步分析可得,“第一个出现的非零元素” 的个数等于非零行的行数,即行秩。因此,矩阵的行秩等于列秩。此外,还可得出 rank(A)≤min{m,n}\text{rank}(A) \leq \min\{m, n\}rank(A)≤min{m,n}。

总结如下图:

三种典型的子空间

列空间(Column Space)与行空间(Row Space)与零空间(Null Space)

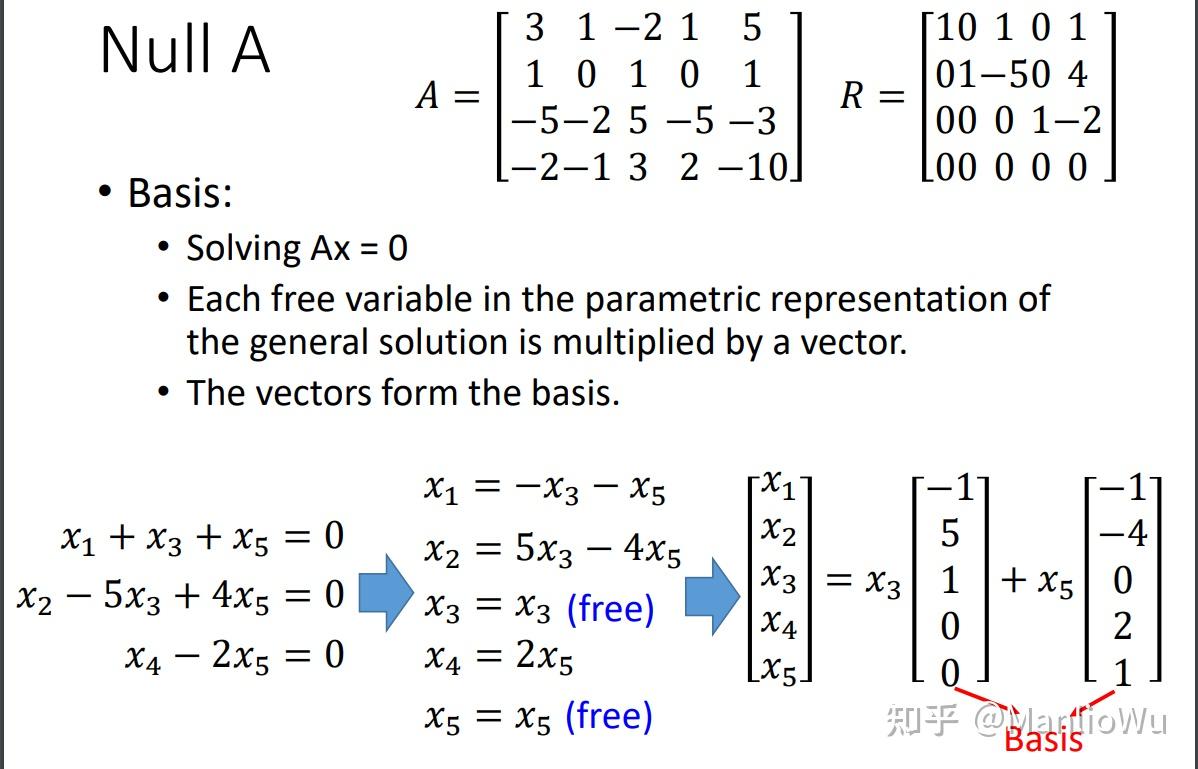

对于零空间(Null Space),即 Ax=0Ax = 0Ax=0 的基础解系构成的空间。以下是一个例子,其中存在 2 个自由变量(free variable),可得两个基向量(basis),因此零空间的维度为 2。矩阵的秩为 3,满足 rank(A)+dimension(Null space)=n\text{rank}(A) + \text{dimension}(\text{Null space}) = nrank(A)+dimension(Null space)=n。

具体分析如下:共有 nnn 个变量,其中 kkk 个为自由变量,其余 n−kn - kn−k 个变量可直接确定。在由 kkk 个自由变量构成的 kkk 维空间中,任取一个向量,再与 n−kn - kn−k 个确定的值组合,即可得到 Ax=0Ax = 0Ax=0 的解。从另一个角度理解,存在 kkk 个自由变量,是因为在阶梯矩阵中,有 kkk 个列向量可由其余 n−kn - kn−k 个基向量(pivot columns)线性表示。因此,给定一组 n−kn - kn−k 个值,即可求得一组 kkk 个值。综合所有情况,可形成一个 kkk 维空间。

单位向量(unit vector)的重要作用

单位向量是指向量中仅有一个位置为 1,其余位置均为 0。对于 nnn 维向量,存在 nnn 个单位向量。按“1” 的位置从小到大排序,分别为 e1,e2,e3,…,ene_1, e_2, e_3, \dots, e_ne1,e2,e3,…,en。其中,e1=[1,0,0,…,0]Te_1 = [1, 0, 0, \dots, 0]^Te1=[1,0,0,…,0]T,e2=[0,1,0,…,0]e_2 = [0, 1, 0, \dots, 0]e2=[0,1,0,…,0],…\dots…,en=[0,0,0,…,1]Te_n = [0, 0, 0, \dots, 1]^Ten=[0,0,0,…,1]T。

利用这些单位向量可“提取矩阵”。具体而言,AeiA e_iAei 得到的向量是矩阵 AAA 的第 iii 列。以下是一个示例:

[01−10][10]=[0−1][01−10][01]=[10]\begin{bmatrix} 0 & 1 \\-1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\0 \end{bmatrix}= \begin{bmatrix} 0 \\-1 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 0 & 1 \\-1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\1 \end{bmatrix}= \begin{bmatrix} 1 \\0 \end{bmatrix} [0−110][10]=[0−1][0−110][01]=[10]

矩阵与向量相乘可视为向量与其对应投影长度的乘积。单位向量 eie_iei 仅在第 iii 个位置为 1,其余位置为 0,因此只有矩阵 AAA 的第 iii 个列向量的投影长度为 1,其余投影长度为 0,从而可提取矩阵 AAA 的第 iii 列。

编辑于 2022-08-07 20:16

线性代数 —— 矩阵的列秩和行秩

原创于 2019-09-04 19:20:42 发布

1. 矩阵的列秩和行秩及秩的关系(行秩 = 列秩 = 秩)

2. 初等行变换不改变矩阵的线性相关性

3. 任一矩阵的秩、行秩和列秩相等

4. 求矩阵列向量组的秩及最大无关组示例

via:

-

矩阵秩的计算方法-CSDN博客

https://blog.csdn.net/edward_zcl/article/details/90177159 -

矩阵的秩及其求法-CSDN博客

https://blog.csdn.net/qq_55342245/article/details/120188405 -

什么是矩阵的秩,矩阵的秩如何计算?-CSDN博客

https://blog.csdn.net/weixin_44114030/article/details/143424474 -

从两个角度看矩阵和向量相乘 - 知乎

https://zhuanlan.zhihu.com/p/549884913 -

矩阵的秩以及为什么行秩=列秩 - 知乎

https://zhuanlan.zhihu.com/p/550019600 -

线性代数学习笔记——矩阵的列秩和行秩_行秩和列秩怎么求-CSDN博客

https://blog.csdn.net/hpdlzu80100/article/details/100545450

-弹框显示和隐藏)

霍尔有感运行)

)

![[计算机毕业设计]基于深度学习的噪声过滤音频优化系统研究](http://pic.xiahunao.cn/[计算机毕业设计]基于深度学习的噪声过滤音频优化系统研究)

)