一、技术要点

1. 多光谱成像技术

可见光与红外融合:白天依赖可见光高分辨率成像(识别外形、颜色),夜间或低光照条件下切换至红外热成像(捕捉0.5℃级温差),通过双波段互补提升全天候能力。

激光测距辅助:集成激光测距模块(如905nm/1535nm波长),实现厘米级精度测距(±0.3mm至±2m),支持动态聚焦与运动轨迹预测。

多光谱特征分析:结合紫外/短波红外(SWIR)波段,穿透烟雾、雾霾,提升复杂环境目标识别率。

2. 图像稳定与跟踪控制

视轴稳定技术:采用两轴四框架稳定平台,通过自抗扰控制器(ADRC)和降阶扩张状态观测器(ESO)抑制载机振动,扰动隔离度提升54.67%,视轴抖动控制在微弧度级(μrad)。

动态跟踪算法:基于卡尔曼滤波与AI预测(如LSTM),对≤20m/s高速目标跟踪误差<0.3cm,支持突发机动目标锁定。

3. 智能识别算法

多模态特征融合:融合外形(可见光)、热辐射(红外)、运动轨迹(雷达)数据,通过CNN+GRU网络实现99.3%的无人机-鸟类区分准确率。

微特征增强:针对弱红外目标(如塑料机身),采用辐射数学建模增强信号,结合深度学习提取旋翼微多普勒特征。

4. 模块化集成设计

轻量化结构:光学接收口径Φ14mm-Φ36mm可调,重量梯度覆盖33g(微型)至240g(远距),支持防爆/防水封装。

接口与协议:支持TTL/RS485/蓝牙5.0/LoRaWAN,兼容雷达、频谱仪多传感器组网。

表:光电探测模块多光谱技术对比*

二、技术难点

1. 复杂环境适应性

气象干扰:雨雾衰减激光信号(衰减率≥50%),需多源数据互补校正;强日光下红外热成像信噪比下降>40%,依赖自适应环境补偿算法。

电磁干扰:城市多径效应导致定位漂移,需空时自适应处理(STAP)抑制杂波。

2. 远距离小目标探测

光学衍射极限:10km外无人机成像仅占数个像素,需超分辨率重建(如GAN网络)提升识别率。

数据集缺失:远距离小目标样本不足,制约AI模型泛化能力,需合成孔径雷达(SAR)数据辅助训练。

3. 实时多目标处理

算力瓶颈:同时追踪>150个目标时,图像处理延迟>200ms,需边缘计算(如Jetson AGX)本地化处理。

航迹关联:密集目标群航迹交叉引发误关联,需时空配准+特征融合技术。

4. 抗干扰与隐身目标

静默无人机:无射频信号+低热辐射目标,依赖雷达微动特征(旋翼转速)识别,误检率>15%。

主动对抗:无人机搭载激光致盲器反制光电系统,需抗饱和成像与快速滤光切换。

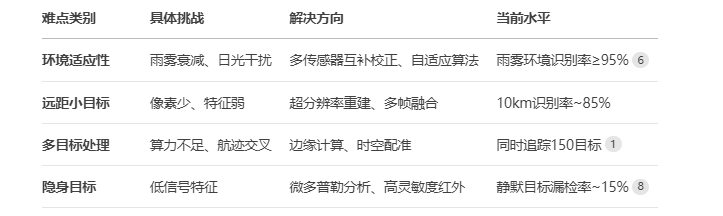

表:光电探测核心难点及解决方向

三、运行方式

1. 扫描搜索模式

广域凝视扫描:可见光/红外相机以5°–30°/s角速度周扫,激光测距模块同步触发,发现目标后转入跟踪模式。

智能预警:AI实时分析图像,触发威胁分级告警(如声光/APP推送),响应时间<2秒。

2. 智能跟踪模式

闭环跟踪:光电转台锁定目标后,通过PID-ADRC双环控制保持视轴稳定,激光持续测距更新轨迹。

多传感器协同:雷达提供初始坐标→光电精确定位→激光测距输出三维坐标,形成“探测-识别-定位”闭环。

3. 组网融合模式

阵列化布站:多节点(m×n阵列)通过三角测量提升定位精度(水平≤3°,俯仰≤5°),50m间距布站时定位误差<0.2m。

自适应加权融合:各节点数据经坐标转换(大地坐标系→中心站坐标系),按测量方差分配权值,融合后定位精度提升40%。

)

)

方法的作用和场景说明)