一、Spring Framework 和 Spring boot的区别

- 核心定位

- Spring Framework:一个全面的Java应用开发框架,提供核心功能如IoC容器、AOP等

- Spring Boot:Spring Framework的扩展,专注于简化Spring应用的初始搭建和开发过程

- 配置方式

- Spring Framework:需要大量XML配置或Java注解配置

- Spring Boot:采用"约定优于配置",自动配置大部分组件,极少配置即可运行

- 应用部署

- Spring Framework:通常需要外部应用服务器(如Tomcat、Jetty)

- Spring Boot:内嵌应用服务器,可直接生成独立可执行的JAR文件

- 开发速度

- Spring Framework:搭建项目需要手动配置各种依赖和设置

- Spring Boot:使用starter依赖和自动配置,快速启动项目

- 依赖管理

- Spring Framework:需要手动管理依赖版本兼容性

- Spring Boot:提供依赖管理,自动处理依赖版本兼容问题

- 监控和管理

- Spring Framework:需要额外配置监控工具

- Spring Boot:内置Actuator提供监控和管理功能

- 使用场景

- Spring Framework:适合需要精细控制每个组件的大型复杂项目

- Spring Boot:适合快速开发、微服务架构和云原生应用

- 适用场景

- Spring Boot更适合:

快速开发和原型设计

微服务架构

云原生应用

初学者和中小型项目

需要快速部署的场景 - Spring Framework更适合:

需要精细控制框架配置的大型项目

对系统资源要求严格的场景

需要与遗留系统深度集成的项目

特殊的定制化需求

本质上,Spring Boot是在Spring Framework基础上的一层封装,简化了开发流程,让开发者可以更专注于业务逻辑而非框架配置。

总体而言,Spring Boot是Spring Framework的进化版,简化了开发流程,但两者并非替代关系。Spring Boot构建在Spring Framework之上,根据项目需求和团队经验选择合适的方案更为重要。

二、java 有哪些框架

- Web开发框架

Spring Framework:最流行的企业级开发框架

Spring Boot:简化Spring开发的快速启动框架

Spring MVC:基于MVC的Web框架

Struts2:老牌MVC框架

JSF:JavaServer Faces,组件化UI框架

Play Framework:轻量级、响应式Web框架

Micronaut:云原生微服务框架

Quarkus:为GraalVM和HotSpot优化的框架 - ORM框架

Hibernate:最流行的JPA实现

MyBatis:轻量级SQL映射框架

JPA:Java持久化API标准

EclipseLink:JPA参考实现

jOOQ:类型安全的SQL构建框架 - 微服务框架

Spring Cloud:微服务生态系统

Dubbo:阿里巴巴RPC框架

gRPC:Google的高性能RPC框架

Helidon:Oracle的微服务框架

Vert.x:响应式微服务工具包 - 安全框架

Spring Security:认证和授权框架

Apache Shiro:轻量级安全框架

Keycloak:身份和访问管理解决方案

JAAS:Java认证和授权服务 - 测试框架

JUnit:单元测试框架

TestNG:测试框架,JUnit替代品

Mockito:模拟测试框架

PowerMock:扩展其他模拟框架

Selenium:Web应用自动化测试 - 日志框架

Log4j/Log4j2:Apache日志框架

Logback:Log4j的后继者

SLF4J:简单日志门面

Commons Logging:Apache通用日志接口 - 工具框架

Apache Commons:通用工具库

Guava:Google核心库

Lombok:减少样板代码

Jackson/Gson:JSON处理库

Netty:异步网络应用框架 - 大数据框架

Hadoop:分布式存储和处理

Spark:大规模数据处理引擎

Flink:流处理和批处理框架

Storm:实时计算系统

企业开发中,Spring生态系统(Spring Framework、Spring Boot、Spring Cloud)是最主流的选择,结合MyBatis/Hibernate等ORM框架构成大多数Java企业应用的技术栈。

三、推荐开发顺序:自底向上

-

数据库表结构 (如果需要新增字段)

↓ -

Mapper 层

↓ -

Manager 层

↓ -

Service 层

↓ -

Controller 层

↓ -

响应对象

Controller层:处理HTTP请求

Service层:业务逻辑处理

Mapper层:数据访问层(MyBatis)

Configs:配置类

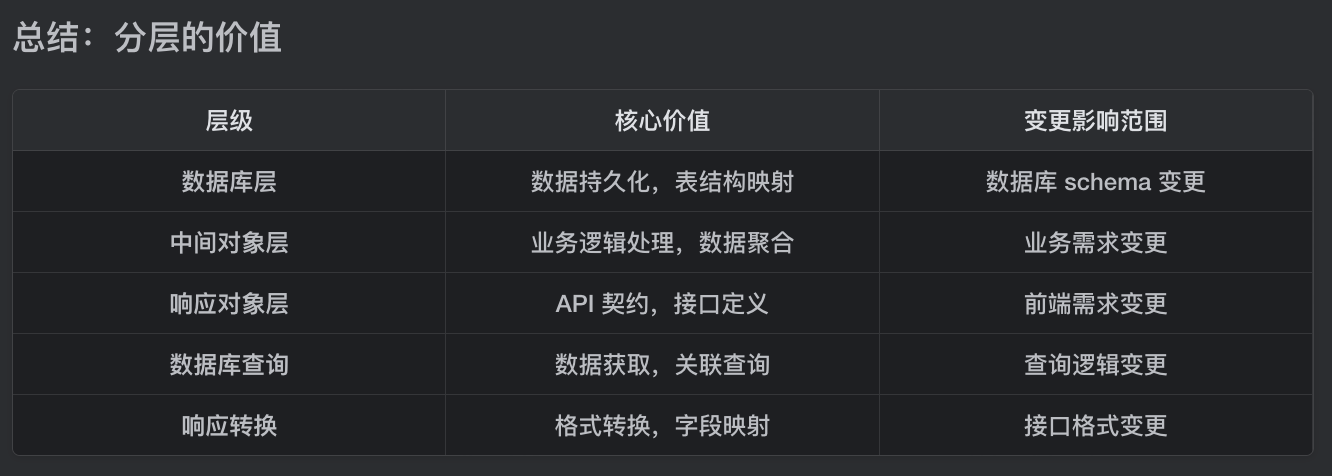

通俗案例1. **数据库层**:需要修改 TestFeatureDO 和相关的 Mapper 2. **中间对象层**:需要修改 TestFeatureExtendInfo 3. **响应对象层**:需要修改 TestFeatureGetResponse 4. **数据库查询**:需要修改 TestFeatureServiceImpl 中的查询逻辑 5. **响应转换**:需要修改 convertExtentInfoToResponse 方法优点:

✅ 确保数据可获取性

✅ 每层都有扎实的基础

✅ 便于单元测试

✅ 减少返工风险

这种自底向上的方式特别适合数据驱动的功能开发,能够确保整个链路的数据流转是可靠的。

四、每个层的具体职责

- 数据库层(直接映射数据库表)

职责:// TestFeatureDO.java - 数据对象public class TestFeatureDO extends BasicFeatureTypeDO {private String modelId; // 对应数据库 model_id 字段private String modelVersionId; // 对应数据库 model_version_id 字段 private String englishName; // 对应数据库 english_name 字段// ... 其他数据库字段}

🎯 一对一映射:每个属性直接对应数据库表的一个字段

🎯 数据持久化:负责数据的增删改查操作

🎯 类型转换:处理数据库类型到 Java 类型的转换 - 中间对象层(业务处理中的扩展信息对象/业务逻辑处理和数据组装)

职责:// TestFeatureExtendInfo.java - 业务扩展对象 public class TestFeatureExtendInfo extends FeatureExtendInfo {private String modelId; // 来自 TestFeatureDOprivate Map<String, Object> modelArgToFeatureNameMap; // 业务处理后的复杂对象private List<FeatureSubjectDO> subjectList; // 关联查询的其他数据private List<FeatureBusinessDO> businessList; // 关联查询的其他数据// ... 更多业务相关字段 }

🎯 数据聚合:将多个 DO 对象的数据组合在一起

🎯 业务逻辑:处理复杂的业务规则和计算

🎯 关联查询:整合来自不同表的相关数据 - 响应对象层(返回给前端的响应对象)

职责:// TestFeatureGetResponse.java - 响应对象 public class TestFeatureGetResponse extends FeatureGetResponse {private String modelId; // 前端需要的字段private Long createTime; // 转换为时间戳格式private BasicUserInfo creator; // 封装用户信息对象// 只包含前端需要的字段,隐藏内部实现细节 }

🎯 API 契约:定义前端能获取到的数据结构

🎯 格式转换:将内部数据格式转换为前端友好的格式

🎯 数据过滤:只暴露前端需要的字段,隐藏敏感信息 - 数据库查询(在Service层进行数据获取/数据获取和初步组装)

职责:// ModelFeatureServiceImpl.get() 方法@Overridepublic TestFeatureGetResponse get(Long featureId, Long versionId, ...) {// 🔍 查询基础特征信息FeatureDO featureDO = featureManager.getById(featureId);// 🔍 查询模型特征版本信息TestFeatureDO modelFeatureDO = TestFeatureManager.getById(versionId);// ... 组装业务对象}

🎯 数据获取:从多个数据源获取原始数据

🎯 关联查询:处理表之间的关系查询

🎯 数据验证:确保数据的完整性和有效性 - 响应转换(将中间对象转换为响应对象/业务对象到响应对象的转换)

职责:// convertExtentInfoToResponse() 方法 public TestFeatureGetResponse convertExtentInfoToResponse(TestFeatureExtendInfo extendInfo) {TestFeatureGetResponse response = new ModelFeatureGetResponse();// 🔍 字段映射response.setModelId(extendInfo.getModelId());response.setVersionId(extendInfo.getFeatureTypeId());// 🔍 格式转换response.setCreateTime(extendInfo.getCreateTime().getTime()); // Date → Long// 🔍 对象转换response.setCreator(new BasicUserInfo(extendInfo.getCreatorMis(), extendInfo.getCreatorName()));return response; }

🎯 数据映射:将业务对象的字段映射到响应对象

🎯 格式转换:处理数据类型和格式的转换

🎯 对象构建:创建前端需要的嵌套对象结构

为什么需要这么多层?

- 单一职责原则(SRP)

数据库层 ← 只关心数据存储

中间层 ← 只关心业务逻辑

响应层 ← 只关心接口契约 - 解耦和可维护性

// 如果没有分层,所有逻辑混在一起: public class BadExample {public String getFeature() {// 数据库查询 + 业务逻辑 + 格式转换 混在一起// 难以维护、测试和修改} }// 分层后,职责清晰: public class GoodExample {// 查询层:专注数据获取// 业务层:专注业务逻辑// 转换层:专注格式转换 } - 变更隔离

数据库表结构变更 → 只影响 DO 层

业务逻辑变更 → 只影响 ExtendInfo 层

前端接口变更 → 只影响 Response 层 - 复用性

// 同一个业务对象可以转换为不同的响应格式TestFeatureExtendInfo extendInfo = ...;// 详细响应TestFeatureGetResponse detailResponse = convertToDetailResponse(extendInfo);// 列表响应 TestFeatureListResponse listResponse = convertToListResponse(extendInfo); - 测试友好

// 可以独立测试每一层 @Test public void testDataLayer() {ModelFeatureDO result = mapper.getById(1L);// 只测试数据访问 }@Test public void testBusinessLayer() {ModelFeatureExtendInfo result = service.buildExtendInfo(...);// 只测试业务逻辑 }@Test public void testResponseLayer() {ModelFeatureGetResponse response = converter.convert(...);// 只测试格式转换 }总结

这种分层设计虽然看起来复杂,但它带来的可维护性、可扩展性和可测试性是巨大的,特别是在大型企业级系统中,这种设计模式是必不可少的。

:脱围机制二)

)

![论文阅读 2025-8-9 [DiC, DropKey]](http://pic.xiahunao.cn/论文阅读 2025-8-9 [DiC, DropKey])

)