在 MySQL 中,Redo Log(重做日志) 是 InnoDB 存储引擎实现事务持久性(ACID 中的 D) 的核心机制,同时也通过 “预写日志(Write-Ahead Logging, WAL)” 策略提升了数据写入性能。它记录的是数据页的物理修改操作(而非 SQL 逻辑),用于在数据库崩溃后恢复未持久化到磁盘的数据,避免事务丢失。

目录

核心作用

存储形式:文件组形式存储

写入方式:循环写入

写入策略:由innodb_flush_log_at_trx_commit参数控制

参数设置与查看

参数选型

写入流程

核心参数选型与设置

选型

查看与设置语法

配置注意事项

Redo Log 实际应用的常见误区

Redo Log 的核心实际应用场景

核心作用

Redo Log 的核心目标是解决 “内存数据与磁盘数据不一致” 的问题,具体有两大作用:

- 保证事务持久性:即使数据库在事务提交后、数据未刷入磁盘前崩溃,重启后可通过 Redo Log 重新执行修改操作,将数据恢复到提交状态,避免事务 “提交了但数据丢了”。

- 提升写入性能:InnoDB 的写入并非直接将数据刷入磁盘(磁盘随机写速度慢),而是先修改内存中的数据页(Buffer Pool),再异步将 Redo Log 刷入磁盘(顺序写速度快),后续由后台线程(如page cleaner)将内存数据批量刷盘,大幅降低磁盘 IO 开销。

存储形式:文件组形式存储

Redo Log 并非单文件,而是以日志文件组的形式存在(默认是ib_logfile0和ib_logfile1),文件大小和数量可通过配置调整:

| 配置参数 | 核心作用 | 默认值 | 取值范围 / 限制 | 生产环境建议值 | 关键注意事项 |

|---|---|---|---|---|---|

innodb_log_file_size | 定义单个 Redo Log 文件的大小,决定单文件可存储的日志量 | 48M | - 最小值:无明确下限(通常不小于 1M) - 最大值:单个文件无独立上限,但需满足 innodb_log_files_in_group * innodb_log_file_size ≤ 512G(整个日志文件组总大小上限) | 2G - 4G | 1. 需平衡 “恢复速度” 与 “日志切换频率”: - 过小:日志切换频繁,触发 Checkpoint 次数多,增加 IO 开销 - 过大:崩溃后扫描日志时间长,恢复速度慢 2. 修改需谨慎,需先停止 MySQL,删除旧日志文件后重启 |

innodb_log_files_in_group | 定义 Redo Log 文件组的文件数量,文件命名格式为 ib_logfile0、ib_logfile1... | 2 | - 最小值:1 - 最大值:100 | 2 - 4 个 | 1. 多文件通过 “循环写” 机制避免单文件损坏导致日志丢失,提升可靠性 2. 数量并非越多越好:过多文件会增加日志管理开销,2-4 个可满足绝大多数场景需求 3. 需与 innodb_log_file_size 配合,确保总大小不超过 512G |

写入方式:循环写入

当一组文件写满后,会切换到下一个文件;全部写满后,会覆盖最早的日志(前提是这些日志对应的内存数据已刷入磁盘,即 “checkpoint” 完成)。

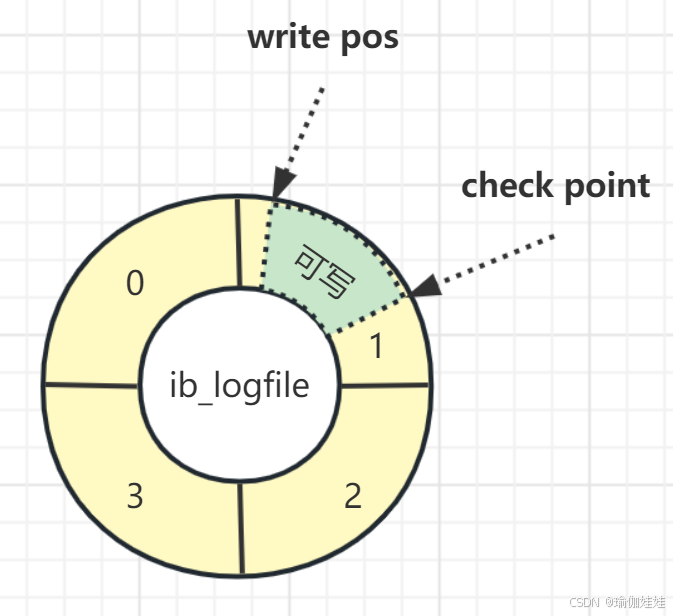

- 核心指针:write pos(写入位置) 和checkpoint(检查点) 。

用于管理 Redo Log 的写入、循环覆盖和失效日志清理,确保日志空间高效利用和数据安全。指针 定义 作用 write pos(写入位置) 记录当前 Redo Log 的下一个待写入位置(指向日志文件中即将写入新日志的位置)。 标记日志的 已使用区域。

从 checkpoint 到 write pos 之间的区域,是已写入但尚未被覆盖的有效日志。checkpoint(检查点) 记录已刷盘的日志位置(指向所有已写入 Redo Log 中,对应的数据页已刷入磁盘的最新位置)。 标记日志的可覆盖区域。

从日志起始位置到 checkpoint 之间的区域,是已失效的日志(对应数据已持久化),可被新日志覆盖。 - 循环写入分析:

redo log 从头开始写,写完一个文件继续写另一个文件,写到最后一个文件末尾就又回到第一个文件开头循环写,如下图所示:

- 日志写入:事务产生的 Redo Log 从write pos位置开始写入,write pos随写入不断后移(顺时针移动)。如上图所示,write pos写到第 3 号文件末尾后就回到 0 号文件开头。

- 日志覆盖:当write pos追上checkpoint时,说明日志文件组已写满,此时不能继续写入新日志,必须先触发 Checkpoint 机制,推动checkpoint后移(释放可覆盖区域),才能继续写入。

- checkpoint 推进:当触发 Checkpoint(如日志快写满、脏页比例过高)时,InnoDB 会将 Buffer Pool 中 “checkpoint到write pos之间的日志对应的脏页” 刷入磁盘;刷盘完成后,checkpoint向后移动到最新位置,释放出的区域可被新日志覆盖。

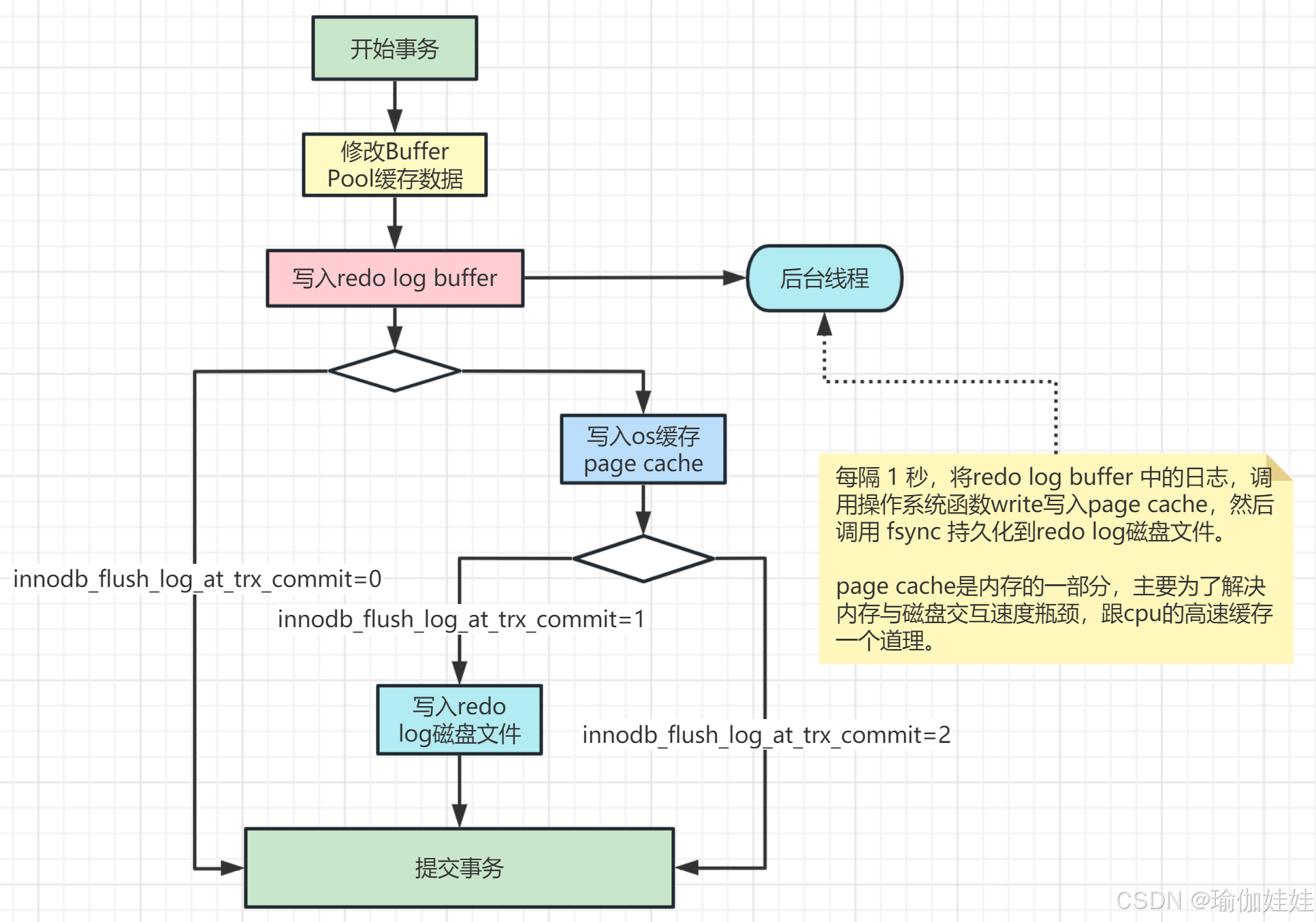

写入策略:由innodb_flush_log_at_trx_commit参数控制

参数设置与查看

# 查看innodb_flush_log_at_trx_commit参数值:

show variables like 'innodb_flush_log_at_trx_commit';

# 设置innodb_flush_log_at_trx_commit参数值(也可以在my.ini或my.cnf文件里配置):

set global innodb_flush_log_at_trx_commit=1;

参数选型

| 参数值 | 含义与行为 | 数据安全性 | 性能表现 | 适用场景 |

|---|---|---|---|---|

| 1 | 事务提交时,强制将 Redo Log 从缓冲区(Redo Log Buffer)刷入磁盘(通过 fsync 系统调用确保物理写入)。 | 最高:即使数据库崩溃或服务器断电,已提交事务的日志也不会丢失。 | 较低:每次提交都触发磁盘 IO,对高频提交场景有性能影响。 | 核心业务(如金融交易、订单支付),对数据一致性要求极高的场景。 |

| 0 | 事务提交时,不刷盘,仅将 Redo Log 写入缓冲区;由后台线程每 1 秒批量将缓冲区日志刷入磁盘。 | 较低:若数据库崩溃,可能丢失最后 1 秒内已提交的事务日志。 | 最高:避免频繁磁盘 IO,适合写入密集型场景。 | 非核心业务(如日志采集、临时数据存储),可接受少量数据丢失的场景。 |

| 2 | 事务提交时,将 Redo Log 写入操作系统缓存(OS Cache),不触发 fsync;操作系统每 1 秒将缓存数据刷入磁盘。 | 中等:若数据库崩溃,操作系统缓存中的日志不会丢失;若服务器断电,可能丢失操作系统缓存中的日志(通常不超过 1 秒)。 | 中等:比 1 性能高(减少 fsync 开销),比 0 安全性高。 | 对性能有一定要求,且允许极短时间数据丢失的场景(如电商商品评论、非实时统计)。 |

写入流程

核心参数选型与设置

选型

Redo Log 的参数配置直接影响数据库的性能、可靠性和崩溃恢复速度,以下是核心参数的选型建议:

| 参数名称 | 功能描述 | 可选值范围 | 选型建议 | 决策依据 |

|---|---|---|---|---|

innodb_log_file_size | 单个 Redo Log 文件大小 | 1M ~ 512G(受总大小限制) | 生产环境:2G ~ 4G 小型应用:512M ~ 1G | - 过小:日志切换频繁,Checkpoint 触发频繁,IO 开销大 - 过大:崩溃恢复时间长 - 需满足: 单个大小 × 文件数 ≤ 512G |

innodb_log_files_in_group | Redo Log 文件数量 | 1 ~ 100 | 推荐:2 ~ 4 个(默认 2 个) | - 数量过少:单文件损坏风险高 - 数量过多:管理开销增加,2-4 个足以平衡可靠性与性能 |

innodb_flush_log_at_trx_commit | 日志刷盘策略 | 0、1、2 | 核心业务:1 非核心业务:2 测试 / 日志系统:0 | - 1(最安全):事务提交即刷盘,无数据丢失 - 2(折中):提交写 OS 缓存,秒级刷盘 - 0(最高性能):每秒批量刷盘,可能丢失 1 秒数据 |

innodb_log_buffer_size | Redo Log 缓冲区大小 | 默认 16M,最大无限制(通常≤1G) | 一般场景:默认 16M 大量短事务:64M ~ 256M | - 过小:频繁刷盘(尤其大事务) - 过大:内存浪费,超过 256M 收益有限 |

查看与设置语法

# 查看

show variables like '参数名';

# 设置

set global 参数名=目标值; 配置注意事项

选择配置时,需结合业务的数据安全等级、写入频率和硬件 IO 能力综合决策,建议先在测试环境验证后再应用到生产。以下为使用 redolog的常见注意事项。

- 修改日志文件大小 / 数量的步骤:

- 停止 MySQL 服务

- 删除旧日志文件(ib_logfile0、ib_logfile1等)

- 修改配置文件

- 重启 MySQL(自动生成新日志文件)

- 总大小限制:

确保 innodb_log_files_in_group × innodb_log_file_size ≤ 512G,超出会导致启动失败。 - 与其他参数的配合:

- 若innodb_flush_method = O_DIRECT(绕开 OS 缓存),innodb_flush_log_at_trx_commit=2等价于1的安全性

- 高并发写入场景,建议配合innodb_buffer_pool_size调大内存缓存

- 监控与调优:

|通过SHOW ENGINE INNODB STATUS查看日志使用情况,若Log sequence number与Log flushed up to差距过大,可能需要调大innodb_log_buffer_size。

Redo Log 实际应用的常见误区

- 误区 1:认为 “日志文件越大越好”

- 错误认知:部分运维人员为减少切换频率,将 innodb_log_file_size 设为 16G 甚至更大。

- 风险:崩溃恢复时间会急剧增加(如 16G 的日志文件,恢复可能需要 30 分钟以上),若业务要求 “快速恢复”,会导致长时间服务不可用。

- 正确做法:单个文件大小不超过 4G,总大小控制在 16G 以内(除非业务对恢复时间无要求)。

- 误区 2:所有业务都用 innodb_flush_log_at_trx_commit=1

- 错误认知:为 “绝对安全”,即使是非核心业务(如日志)也强制使用 1。

- 问题:fsync() 操作会导致大量磁盘 IO 开销,写入性能下降 30%~50%,浪费硬件资源。

- 正确做法:根据业务优先级选择刷盘策略,非核心业务用 2 或 0,平衡性能与安全。

- 误区 3:忽略 Redo Log 与硬件的配合

- 错误认知:只调优参数,不关注磁盘类型。

- 问题:若 Redo Log 存储在机械硬盘(HDD)上,即使参数优化,顺序写性能也有限(HDD 顺序写速度约 100MB/s);若存储在 SSD 上,未开启 innodb_flush_method=O_DIRECT,会导致 OS 缓存与 SSD 缓存叠加,增加延迟。

- 正确做法:

- Redo Log 优先存储在 SSD 上,利用其高 IOPS 特性;

- 开启 innodb_flush_method=O_DIRECT,绕开 OS 缓存,直接写入 SSD,减少延迟(需注意:此时 innodb_flush_log_at_trx_commit=2 等价于 1 的安全性,因为 SSD 掉电保护可避免 OS 缓存数据丢失)。

Redo Log 的核心实际应用场景

- 支撑高并发写入业务

在电商秒杀、支付交易、日志采集等高频写入场景中,Redo Log 是性能保障的关键:- 原理:事务执行时,InnoDB 先将 “数据修改记录”(如 “表 t1 的 id=1 行,name 从 A 改为 B”)写入 Redo Log Buffer(内存缓冲区),再通过 “刷盘策略” 写入磁盘上的 Redo Log 文件(顺序写,速度远快于数据页的随机写);事务提交后,无需等待数据页立即刷盘,只需确保 Redo Log 已刷盘(即 “WAL 原则”)。

- 实际效果:将 “数据页随机写” 转化为 “Redo Log 顺序写”,写入性能提升 10~100 倍,支撑每秒数万次的事务写入。

- 崩溃恢复(Crash Recovery)

数据库意外宕机(如断电、进程崩溃)后,重启时 InnoDB 会通过 Redo Log 恢复数据,避免事务丢失:- 恢复流程:

- 读取 Redo Log 文件中 “未刷盘到数据页” 的事务记录(通过 Log Sequence Number 即 LSN 匹配,LSN 是 Redo Log 和数据页的 “版本标识”);

- 重新执行这些记录,将数据恢复到宕机前的状态;

- 对 “未提交但已写入 Redo Log” 的事务,通过 Undo Log 回滚,确保数据一致性。

- 实际价值:金融、支付等核心业务依赖此机制实现 “零数据丢失”(需配合 innodb_flush_log_at_trx_commit=1)。

- 恢复流程:

- 减少数据页刷盘频率

InnoDB 的数据页(默认 16KB)刷盘成本高,Redo Log 允许数据页 “延迟刷盘”:- 原理:事务修改数据时,先更新内存中的 “缓冲池(Buffer Pool)数据页”,并记录 Redo Log;数据页只需在 “缓冲池满”“Checkpoint 触发” 或 “定时任务” 时刷盘,无需每次事务提交都刷盘。

- 实际影响:减少磁盘 IO 次数,尤其在 “大量短事务” 场景中,可显著降低 IO 压力。

)

-电机分类)

)

)

)

)