一、引言:为什么RBFN是神经网络中的“局部专家”?

在机器学习领域,神经网络的“全局逼近”与“局部逼近”一直是两大核心思路。像我们熟悉的多层感知机(MLP),使用Sigmoid、ReLU等全局激活函数,每个神经元都会对整个输入空间产生响应——就像“全员参与”处理所有数据,这种模式虽能拟合复杂函数,但训练速度慢、易陷入局部极小值。

而径向基函数神经网络(Radial Basis Function Neural Network,简称RBFN)却走出了一条“分而治之”的路:它借鉴生物神经元的“感受野”特性,让每个隐藏层神经元只对输入空间的特定局部区域响应,对区域外的数据则“漠不关心”。这种特性恰好对应一句中国俗语——“各人自扫门前雪”,每个神经元只专注处理自己“家门口”的“雪”(输入数据),再由输出层汇总所有“局部专家”的意见,最终完成任务。

这种“局部化”设计让RBFN具备三大核心优势:训练速度快(仅需线性优化输出权重)、不易陷入局部极小值(隐藏层参数通过无监督学习确定)、可解释性强(每个神经元的“责任区”清晰)。无论是实时系统(如工业控制)、非线性模式识别(如EEG脑电信号分类),还是函数逼近、时间序列预测,RBFN都能发挥重要作用。

本文将从“各人自扫门前雪”的比喻切入,系统拆解RBFN的核心思想、三层架构、数学本质、训练流程,结合可视化图表与完整Python代码,带您从理论到实战彻底掌握RBFN——即使是零基础读者,也能通过比喻和图表理解复杂概念。

二、RBFN核心思想:“各人自扫门前雪”的直观解读

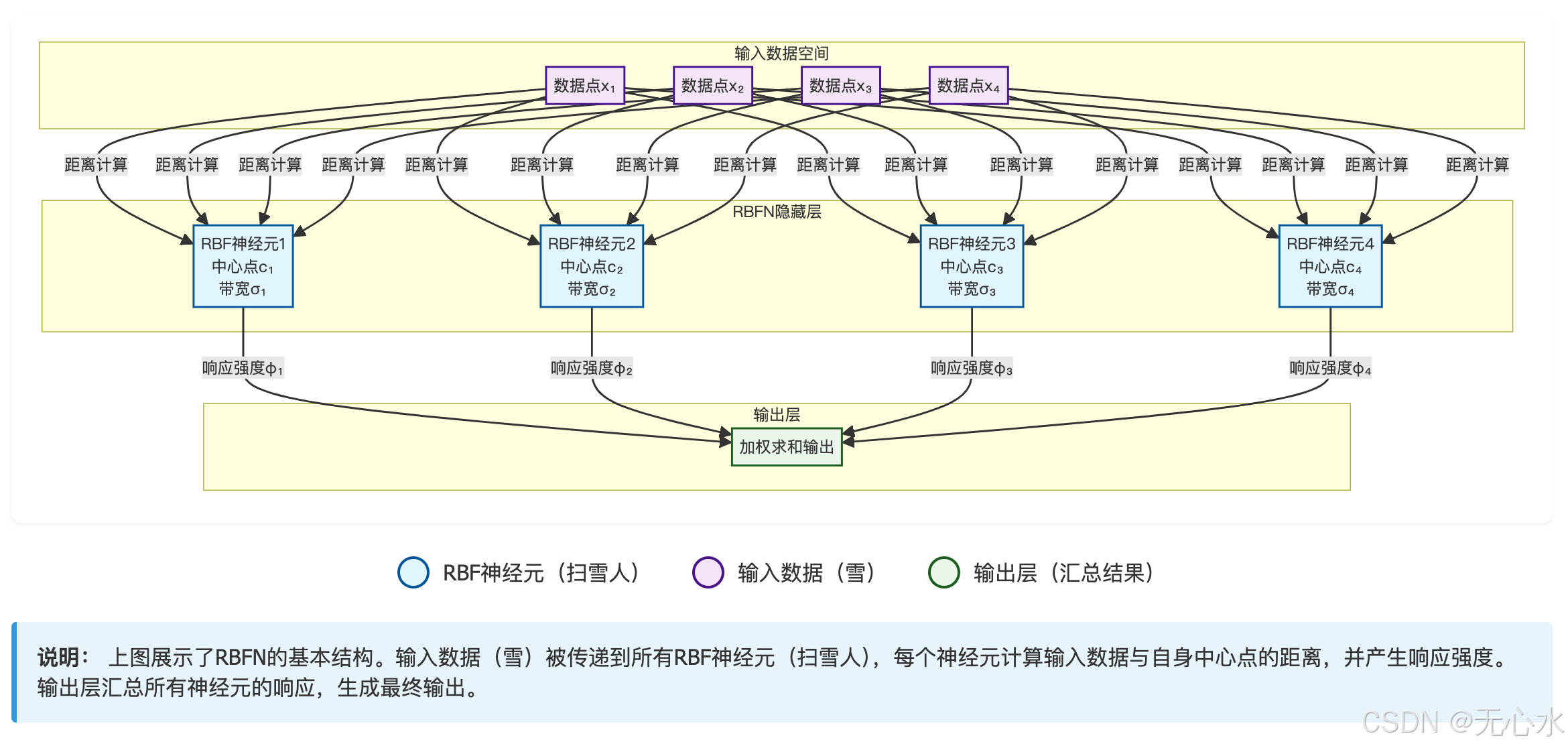

要理解RBFN,首先要吃透“各人自扫门前雪”这一比喻与RBFN核心机制的对应关系。我们可以将RBFN的隐藏层神经元看作“扫雪人”,输入数据看作“雪”,每个“扫雪人”只负责自己“家门口”的一片区域,具体对应关系如下:

2.1 比喻与RBFN机制的一一对应(附可视化图)

为了更直观展示,我们用示意图呈现“扫雪人”与RBFN神经元的对应关系:

从图中可清晰看到四大对应关系:

- “各人” → 多个RBF神经元分工

隐藏层的每个RBF神经元都是独立的“扫雪人”,各自拥有专属的“家门口”(中心点)和“扫雪范围”(响应区域)。所有“扫雪人”共同覆盖整个输入空间,确保任何输入数据都能被至少一个“扫雪人”响应。 - “门前雪” → RBF神经元的局部响应区域

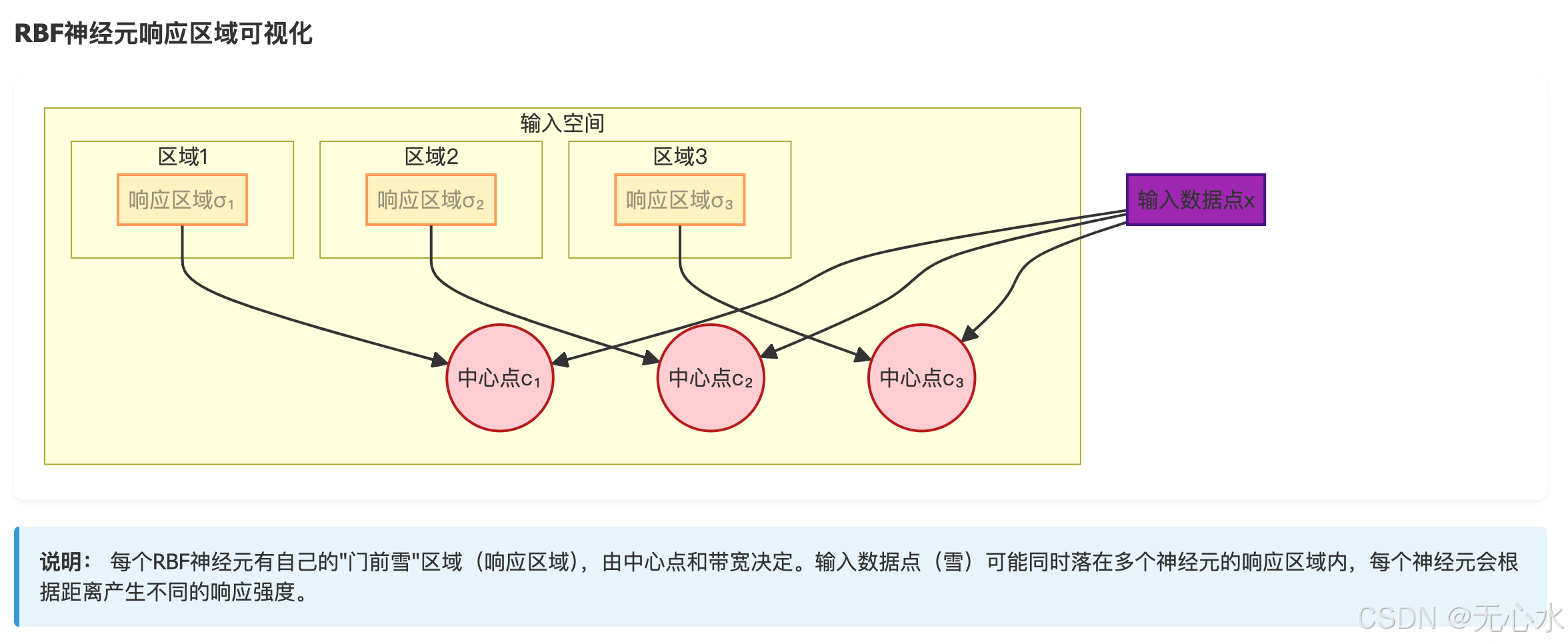

每个RBF神经元的“门前雪”范围由两个参数定义:- 中心点( c j \mathbf{c}_j cj):相当于“家门口”的位置,与输入向量维度相同(如输入是2D数据,中心点就是 ( c j 1 , c j 2 ) (c_{j1}, c_{j2}) (cj1,cj2)),决定神经元最敏感的输入区域;

- 带宽( σ j \sigma_j σj):相当于“门前雪”的范围大小,控制响应区域的宽窄——带宽越大,“扫雪范围”越广;带宽越小,范围越窄。

- “自扫” → 径向对称的局部响应

当输入数据(“雪”)到来时,每个RBF神经元只计算“雪”到自己“家门口”(中心点)的欧氏距离( d j = ∥ x − c j ∥ d_j = \|\mathbf{x} - \mathbf{c}_j\| dj=∥x−cj∥),再通过径向基函数(RBF) 将距离转化为“响应强度”——这就是“自扫”的过程:- 若输入数据正好落在中心点( d j = 0 d_j=0 dj=0),响应强度最大(接近1),如同“门前雪最厚,扫得最起劲”;

- 随着输入数据远离中心点( d j d_j dj增大),响应强度指数级衰减(如高斯函数),直到趋近于0,如同“离家门越远,雪越薄,不再负责”。

- “雪” → 输入数据与最终输出

输入数据是需要被“处理”的“雪”,每个RBF神经元对“雪”的响应强度(激活值)会传递到输出层,输出层通过线性加权求和(权重为 w k j w_{kj} wkj)汇总所有“扫雪人”的结果,最终得到网络输出——相当于“汇总各扫雪人的反馈,判断雪是否清理完成”。

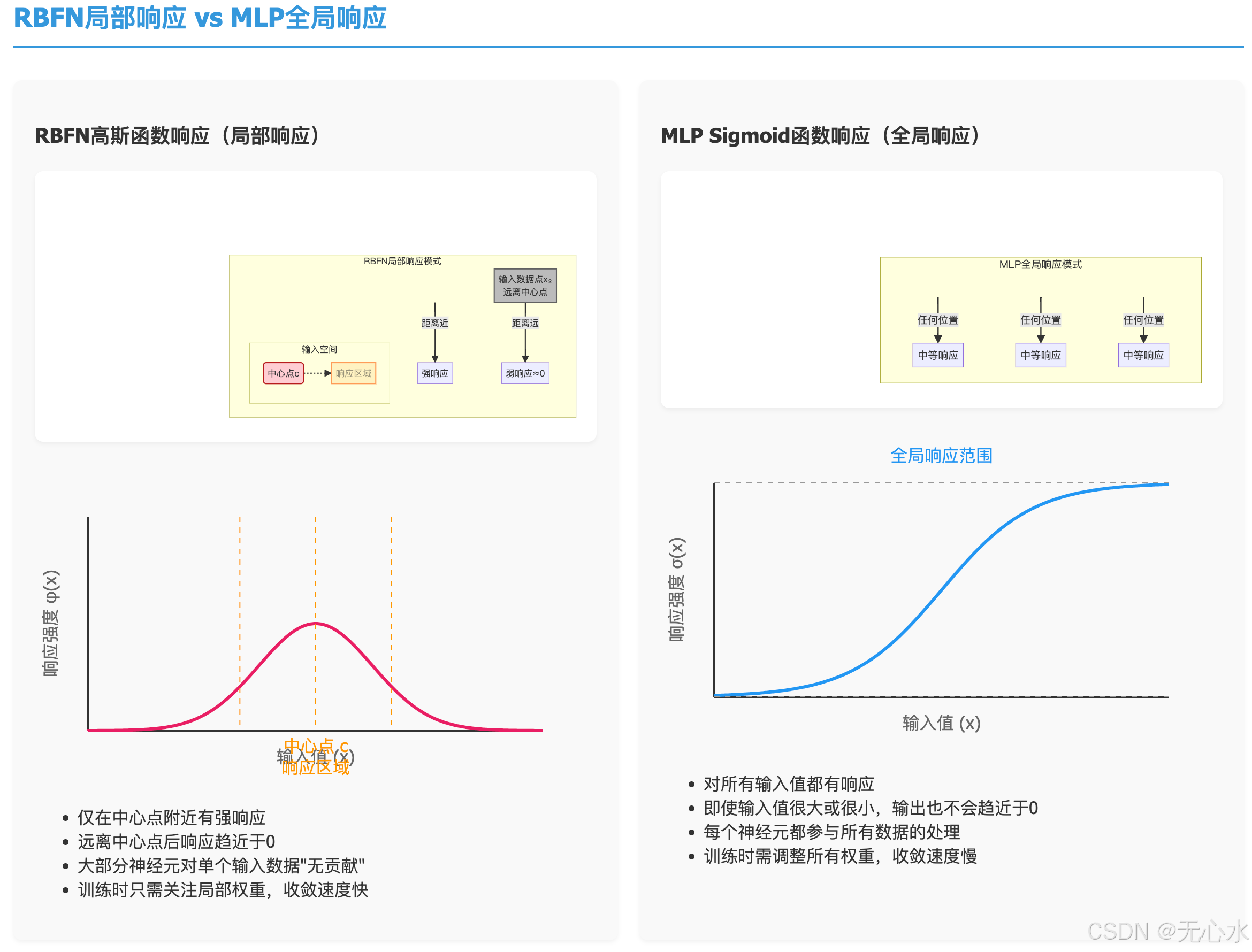

2.2 RBFN与MLP的核心差异:局部响应vs全局响应

为了突出RBFN的“局部性”,我们对比它与MLP(多层感知机)的激活函数响应模式:

从图中可见:

- MLP的全局响应:Sigmoid函数对所有输入值都有响应(即使输入值很大或很小,输出也不会趋近于0),导致每个神经元都参与所有数据的处理,训练时需调整所有权重,收敛慢;

- RBFN的局部响应:高斯函数仅在中心点附近有显著响应,远离中心点后响应趋近于0,大部分神经元对单个输入数据“无贡献”,训练时只需关注局部权重,收敛速度远超MLP。

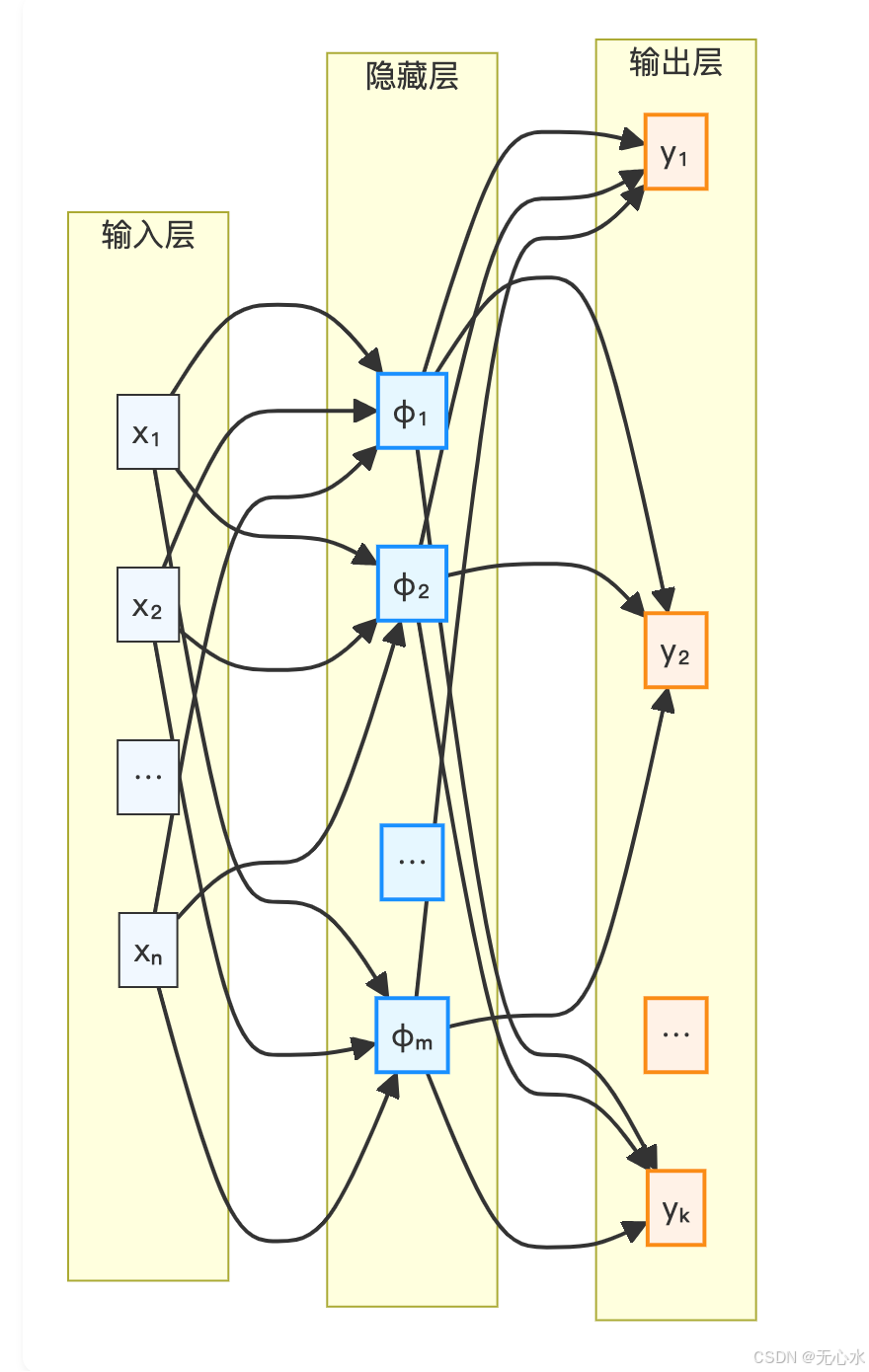

三、RBFN的三层架构:信号如何从输入流向输出?

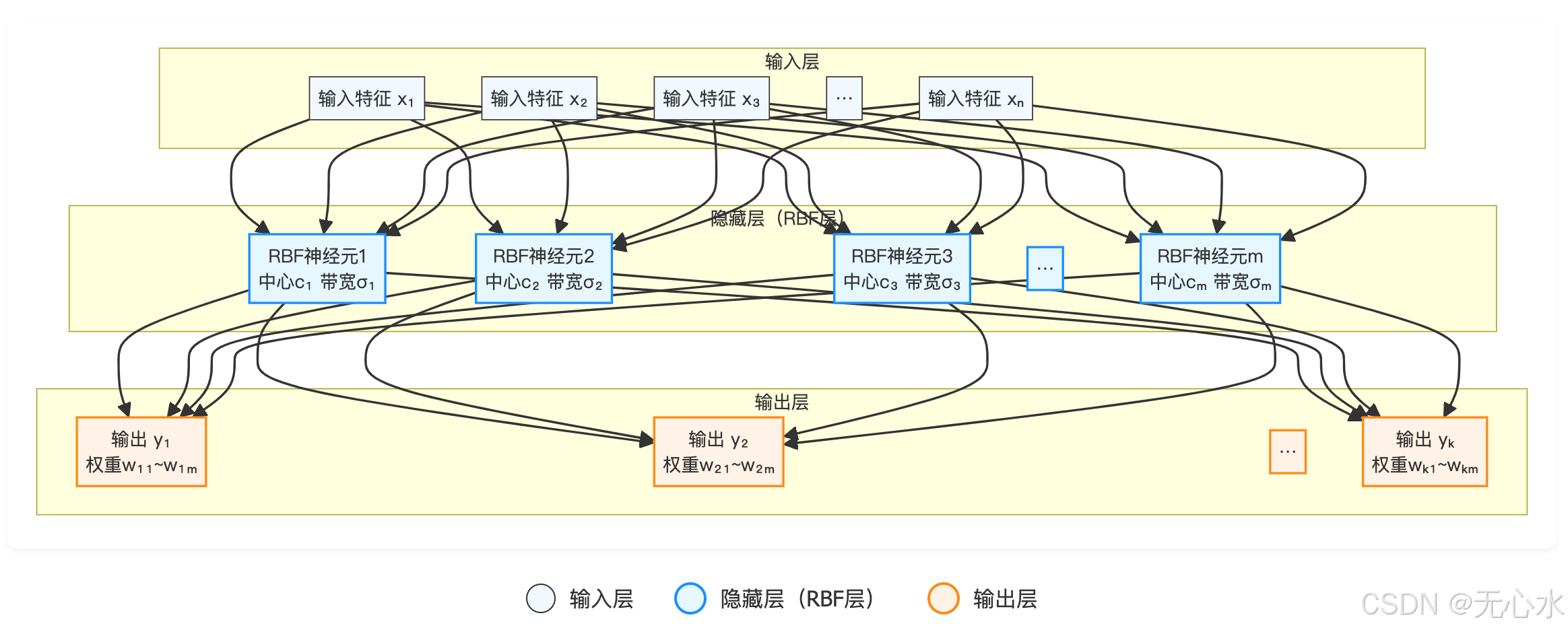

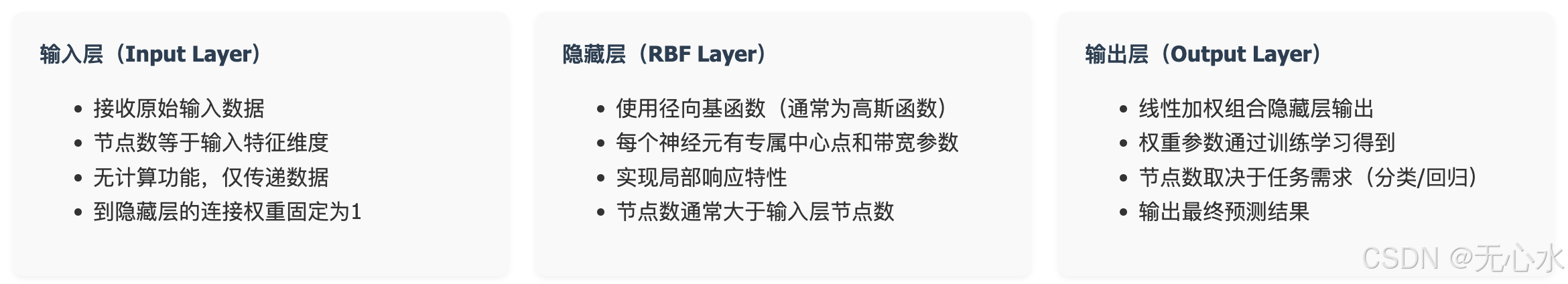

RBFN是典型的三层前馈神经网络,结构简洁但功能强大。输入层接收数据,隐藏层通过RBF实现“局部响应”,输出层通过线性组合生成最终结果。我们用Mermaid流程图(图3)展示完整架构与信号流向:

3.1 三层架构可视化(Mermaid图)

上图展示了RBFN的三层架构:输入层接收原始数据,隐藏层通过径向基函数实现局部响应,输出层通过线性加权组合生成最终结果。

3.2 各层功能详解

(1)输入层:数据“接收站”

- 功能:接收外部输入的特征向量 x = ( x 1 , x 2 , . . . , x n ) \mathbf{x} = (x_1, x_2, ..., x_n) x=(x1,x2,...,xn), n n n为输入特征维度(如处理2D数据时 n = 2 n=2 n=2);

- 关键特点:输入层神经元仅负责传递信号,不进行任何计算,且输入层到隐藏层的连接权重固定为1(无需训练)——这是RBFN与MLP的重要区别(MLP输入层权重需训练)。

(2)隐藏层:“局部专家”的核心阵地

隐藏层是RBFN的“灵魂”,由 m m m个RBF单元组成,每个单元的核心任务是计算输入数据的“局部响应强度”,具体步骤如下(以第 j j j个RBF单元为例):

- 计算距离:计算输入 x \mathbf{x} x到自身中心点 c j \mathbf{c}_j cj的欧氏距离:

d j = ∥ x − c j ∥ = ( x 1 − c j 1 ) 2 + ( x 2 − c j 2 ) 2 + . . . + ( x n − c j n ) 2 d_j = \|\mathbf{x} - \mathbf{c}_j\| = \sqrt{(x_1 - c_{j1})^2 + (x_2 - c_{j2})^2 + ... + (x_n - c_{jn})^2} dj=∥x−cj∥=(x1−cj1)2+(x2−cj2)2+...+(xn−cjn)2 - 激活计算:将距离 d j d_j dj代入径向基函数(如高斯函数),得到激活值 ϕ j ( x ) \phi_j(\mathbf{x}) ϕj(x)(响应强度):

ϕ j ( x ) = exp ( − d j 2 2 σ j 2 ) = exp ( − ∥ x − c j ∥ 2 2 σ j 2 ) \phi_j(\mathbf{x}) = \exp\left(-\frac{d_j^2}{2\sigma_j^2}\right) = \exp\left(-\frac{\|\mathbf{x} - \mathbf{c}_j\|^2}{2\sigma_j^2}\right) ϕj(x)=exp(−2σj2dj2)=exp(−2σj2∥x−cj∥2)

(3)输出层:“意见汇总站”

- 功能:将隐藏层所有RBF单元的激活值 ϕ j ( x ) \phi_j(\mathbf{x}) ϕj(x)进行线性加权求和,生成最终输出;

- 输出计算:若输出层有 k k k个神经元(对应 k k k个任务目标,如二分类时 k = 1 k=1 k=1,多分类时 k = k= k=类别数),则第 k k k个输出 y k y_k yk为:

y k ( x ) = ∑ j = 1 m w k j ⋅ ϕ j ( x ) + b k y_k(\mathbf{x}) = \sum_{j=1}^m w_{kj} \cdot \phi_j(\mathbf{x}) + b_k yk(x)=j=1∑mwkj⋅ϕj(x)+bk

其中, w k j w_{kj} wkj是隐藏层第 j j j个单元到输出层第 k k k个单元的连接权重(需训练), b k b_k bk是输出层第 k k k个单元的偏置(可选,通常可忽略)。 - 关键特点:输出层是线性层,这意味着RBFN的非线性能力完全来自隐藏层的RBF映射——通过RBF将低维非线性数据映射到高维线性可分空间,再用线性层求解。

RBFN与MLP架构对比:

四、径向基函数(RBF):RBFN的“响应核心”

径向基函数(Radial Basis Function,简称RBF)是隐藏层单元的“计算引擎”,其核心特性是径向对称——函数值仅取决于输入向量与中心点的距离,与方向无关。本节将重点讲解最常用的高斯函数,同时介绍其他常见RBF类型。

4.1 高斯函数:最常用的RBF(附可视化)

高斯函数是RBFN中应用最广泛的径向基函数,因其响应平滑、衰减快、数学性质优良,且与SVM的高斯核函数完全一致(为后续核技巧延伸奠定基础)。

(1)高斯函数的数学公式

ϕ ( x , c , σ ) = exp ( − ∥ x − c ∥ 2 2 σ 2 ) \phi(\mathbf{x}, \mathbf{c}, \sigma) = \exp\left(-\frac{\|\mathbf{x} - \mathbf{c}\|^2}{2\sigma^2}\right) ϕ(x,c,σ)=exp(−2σ2∥x−c∥2)

其中:

- x \mathbf{x} x:输入向量(维度为 n n n);

- c \mathbf{c} c:中心点向量(与 x \mathbf{x} x同维度,决定函数的“峰值位置”);

- σ \sigma σ:带宽(控制函数的“宽度”, σ > 0 \sigma>0

:文法+单词第7回3)

)

、图形处理器(GPU)与中央处理器(CPU))

)

-ThreadCache回收内存)