● 导语

5月20日,麻省理工学院(MIT)发文称,BABY实验首次获取了氚在装置内增殖的实测数据,验证了核心模型,并为未来核聚变电厂的燃料自循环奠定了重要基础。

原文👇🏻

https://mp.weixin.qq.com/s/cmkRS4qHLmgTazJ0ZV0Pyw![]() https://mp.weixin.qq.com/s/cmkRS4qHLmgTazJ0ZV0Pyw

https://mp.weixin.qq.com/s/cmkRS4qHLmgTazJ0ZV0Pyw

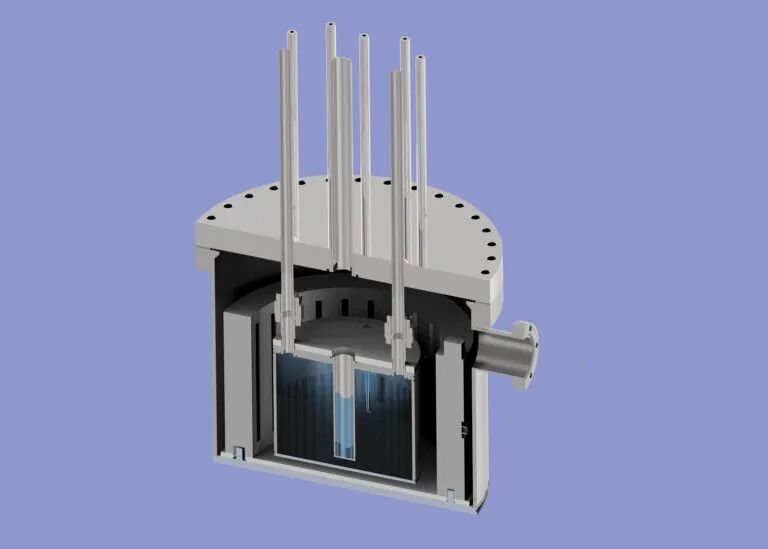

图片来源:MIT官网

一、燃料挑战及破局

作为核聚变的关键燃料,氚储量极度稀缺(全球仅存数公斤,半衰期仅12.3年),一座使用氘-氚(D-T)燃料的核聚变电厂在一年内就会消耗掉地球上所有的氚储备。若要让商业化的D - T核聚变成为现实,就必须建立可靠的氚供应源。

对此,聚变科学家提出了一种解决方案,即利用锂捕获D-T核聚变反应中释放的中子。当中子与锂发生反应时,会产生氚。在核聚变装置的等离子体容器周围设置一个充满锂的“包层”,就能在核聚变反应过程中形成氚。随后,可以从包层中提取氚并重新处理,用作燃料。

模拟显示,在D-T核聚变电厂中,足够大且采用合适锂混合物的包层能够为电厂提供充足的氚以实现自给自足,这种状态被称为氚自给自足。但此前仅有少数研究尝试在实验室环境中验证包层概念。虽然已经测量了锂及其混合物的氚产生率,但要确定其生产效率却困难得多。

目前,MIT等离子体科学与聚变中心首席研究科学家Kevin Woller领导的团队,成为世界上首个实验测量氚增殖率(TBR)的团队,或将改变这一局面。

(备注:TBR是指核聚变反应产生的氚原子数与消耗的氚原子数之比,它是判断一座核聚变电厂能否实现氚自给自足以及是否具备商业可行性的关键指标。)

首席研究科学家Kevin Woller 👇🏻

图片来源:MIT官网

二、 BABY实验与其他文献中的氚增殖实验存在的关键差异:

在Advancing tritium self-sufficiency in fusion powerplants: insights from the BABY experiment论文中,作者介绍了在“打造更优产量”(BABY)实验中的研究及成果。

该实验中,一个装有100毫升锂混合物的坩埚被加热至700摄氏度,并暴露于两个模拟D-T核聚变反应产生的高能中子的D-T中子源下。在中子照射过程中,锂混合物中产生了氚。研究团队让氦气通过盐的表面,将氚带入专门设计的收集系统,从而测量出总的氚产量。通过量化中子源发射的中子数和收集到的氚原子数,研究人员计算出该实验的TBR约为0.000357。

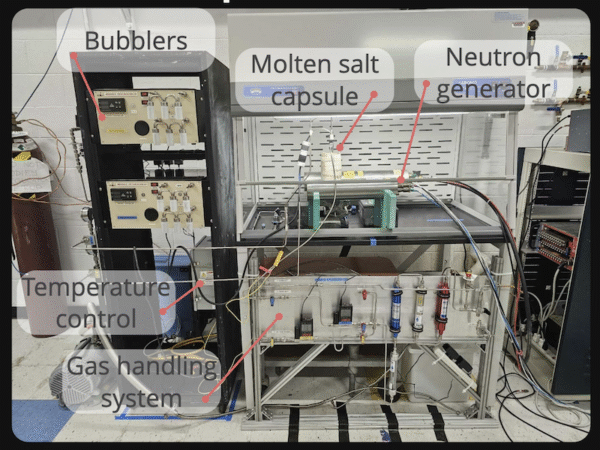

下图:包括气泡发生器、温度控制装置、气体处理系统和中子发生器等组件👇🏻

图片来源:MIT官网

BABY实验与其他文献中的氚增殖实验存在的关键差异

① 首次完整TBR测量:尽管BABY实验得出的氚增殖率(TBR)比商业核聚变电厂实现氚自给自足所需的TBR低约四个数量级,但这是首次对完整TBR进行测量。而TBR这一指标对于验证核聚变领域用于指导工作的氚生产模型至关重要。

② 高能中子源优势:与其他使用低能中子源的氚增殖实验不同,BABY实验采用了14MeV的高能中子源。这些高能中子源复制了D - T反应产生的中子能量,使得该实验结果能更贴近核聚变电厂包层可能出现的情况。

③ 氚行为的复杂性:在BABY实验中,用氦气收集到的氚几乎全部以不溶形式存在,而非预期的可溶形式。这一结果表明氚行为复杂,凸显了通过直接实验来验证模型的必要性。

“这些成果标志着核聚变电厂燃料自给自足道路上迈出了一小步,但却至关重要。”

三、下一阶段规划

该实验采用了规模更大的1升装置,使用了不同的锂混合物,并采用了更为精细的设计,以解决BABY实验中发现的差异。

以上概念验证旨在为LIBRA (Liquid Immersion Blanket: Robust Accountancy,液态浸没包层:稳健核算)实验做准备。

💡 以上内容来自“核聚变商业化”原创

)

)

)

组合模式)

中,在 <script>、<template>、<style> 标签外输入内容不会导致程序报错)

)

)