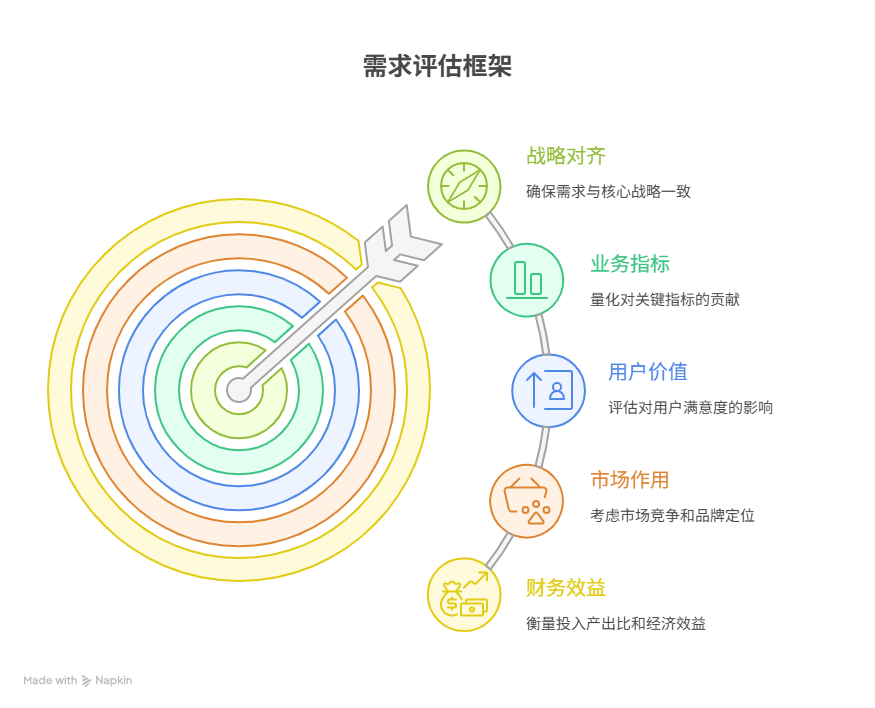

要科学、全面地评估一个需求的业务价值,核心在于建立一个多维度的、从战略到财务、从客户到风险的“价值罗盘”,并运用这套罗盘,对需求进行系统性的、数据驱动的量化与定性分析。一套成熟的价值评估体系,其构建必须涵盖五大关键视角:评估其与公司核心战略的对齐度、量化其对关键业务指标的预期贡献、分析其对用户价值和客户满意度的影响、考量其在市场竞争与品牌定位中的作用、以及测算其投入产出比与经济效益。

其中,评估其与公司核心战略的对齐度,是所有价值评估的“第一原则”。这意味着,在分析任何一个需求的潜在收益之前,我们必须首先拷问:这个需求的实现,是否能够直接地、有力地,支撑我们当前阶段最重要的那个公司级或产品级战略目标的达成?一个与核心战略方向背道而驰的需求,即便它看起来能取悦一小部分用户或带来短暂的收益,其长期的、全局的业务价值也极有可能是负向的。

一、为何要“评估价值”:从“成本思维”到“投资思维”

在许多组织的研发流程中,对待一个新需求,最常被问到的第一个问题往往是:“做这个,需要多少成本?” 这种“成本思维”,将研发活动,下意识地,定位为了一个“成本中心”。其管理的焦点,在于“如何花更少的钱”。

然而,一个真正以价值为驱动的、成熟的组织,其思考方式,则完全不同。他们面对一个新需求时,首先拷问的,是另一个更深刻的问题:“做这件事,能为我们带来多大的回报?” 这种“投资思维”,则将研发活动,升维到了一个“投资中心”的高度。其管理的焦点,在于“如何用有限的资源,去博取最高的回报”。

需求价值评估,正是实现从“成本思维”到“投资思维”这一根本性转变的核心管理实践。它要求我们,像一个精明的风险投资家一样,去审视每一个待投入研发资源的“备选项目”(即需求),并对其进行一次系统性的“尽职调查”。

1. 价值评估是“聚焦”的艺术

一个产品,不可能、也不应该,去满足所有用户的、所有异想天开的需求。产品的强大,不在于其功能的“多”,而在于其核心价值的“强”。价值评估的过程,正是通过一套客观的、理性的标准,来帮助我们,从上百个“好主意”中,识别出那少数几个“真正伟大的主意”,并将我们最宝贵的、稀缺的研发资源,聚焦于其上。

正如投资大师沃伦·巴菲特所言:“价格是你付出的,价值是你得到的。”需求价值评估,就是要在我们“付出价格”(投入研发成本)之前,先努力地、科学地,去搞清楚我们未来可能“得到”的“价值”。

二、维度一:战略价值

这是评估一个需求业务价值的最高、也最重要的维度。它回答的是:“这个需求,是否能帮助我们,去到我们想去的‘远方’?”

与公司愿景和战略的对齐度:一个需求的战略价值,首先体现在,它是否与公司最高层级的愿景和战略规划,保持了高度的一致。例如,如果公司今年的核心战略是“从C端市场,向B端企业级市场转型”,那么,一个旨在“优化个人用户分享体验”的需求,其战略价值,显然,就远低于一个旨在“构建企业多用户权限管理体系”的需求。

对OKR的贡献度:在实施了OKR(目标与关键成果)框架的组织中,战略价值的评估,变得更加具体和可衡量。任何一个重要的需求,都应能被清晰地,链接到某个当前季度的、高优先级的“关键成果(KR)”之上。这个需求的存在,必须是为了直接地、可衡量地,驱动这个KR的达成。

品牌与市场定位:这个需求,能否强化我们的品牌形象?(例如,一个关于数据隐私保护的、行业最高标准的功能)。它能否帮助我们,在目标市场中,建立起一个独特的、差异化的竞争优势?

三、维度二:客户与用户价值

这是评估业务价值的“人心”所向。它回答的是:“这个需求,是否能为我们的‘衣食父母’——即用户和客户——创造真实的、可感知的价值?”

1. 解决用户“痛点”的程度

一个需求的价值,与其所能解决的用户“痛苦”的程度,成正比。我们需要评估:

这是“止痛药”还是“维生素”? “止痛药”型的需求,解决的是用户在核心流程中,遇到的、不解决就无法前进的“剧痛”。而“维生素”型的需求,提供的则是一些“锦上添花”的、让体验“更好”的优化。

问题的“广度”与“深度”:这个问题,影响了多少用户?(广度);对于那些被影响的用户,这个问题的困扰有多严重?(深度)

2. 提升用户“爽点”的潜力

除了解决“痛点”,另一个维度的用户价值,是创造“爽点”。我们可以运用Kano模型,来对此进行分析。一个需求,如果被识别为能够带来巨大惊喜的“魅力型”需求,那么,它就可能具备了引爆用户口碑、实现病毒式传播的、巨大的潜在价值。

3. 对用户核心指标的影响

最终,用户价值,需要被量化地,体现在一系列核心的用户行为指标上。我们需要评估,一个需求的实现,预计将对以下哪些指标,产生积极的影响:

用户满意度:如净推荐值(NPS)或客户满意度得分(CSAT)。

用户留存率:能否有效地,降低用户的流失率?

用户激活率:能否帮助新用户,更快、更顺畅地,体验到产品的“啊哈时刻”?

四、维度三:财务与经济价值

这是评估业务价值最“硬核”、也最直接的维度。它回答的是:“这个需求,能为我们公司,赚回多少钱,或省下多少钱?”

1. 直接的投资回报率分析

对于商业化产品,我们需要尽可能地,对一个需求的潜在经济效益,进行一次量化的估算。

增加收入:

新购:这个新功能,预计能吸引多少新用户付费购买?

增购/向上销售:它能否,成为一个独立的“付费增值包”,或驱动现有用户,升级到更昂贵的套餐?

续费:它能否,提升现有付费用户的续费率?

降低成本:

降低运营成本:它能否,通过自动化,来替代某个需要投入大量人力的“手动流程”?

降低客服成本:它能否,通过优化产品体验,来显著地,减少相关的用户咨询和投诉工单数量?

在估算出“回报”之后,再结合研发团队,对“投资”(即开发成本)的估算,我们就可以得出一个关于该需求的、最核心的财务评估指标——投资回报率(ROI)。

2. 机会成本的考量

在评估经济价值时,还必须引入“机会成本”的视角。即,我们投入资源来做A需求的、真正的成本,并不仅仅是实现A本身的人力,更是我们因此而“放弃了”的、去做B需求(那个在我们所有备选项中,投资回报率第二高的需求)所能带来的“潜在收益”。

五、维度四:风险规避与机会使能价值

最后,还有一类需求的业务价值,是更间接的、更具战略前瞻性的。

1. 规避“重大风险”的价值

有些需求的价值,不体现在“它能带来什么”,而体现在“它能避免什么”。

规避技术风险:例如,一个关于“偿还技术债”或“升级底层架构”的需求,其直接的业务价值,可能为零。但它的“隐性”价值,是降低了未来发生重大线上故障、或核心系统崩溃的概率。这个“被规避的损失”,就是它的价值。

规避安全与合规风险:一个用于“满足最新的法律合规要求”的需求,其价值,就是避免了未来可能面临的、数以百万计的罚款和品牌声誉的损失。

2. “战略赋能”的价值

还有一类需求,其自身的直接价值可能不大,但它是一个关键的“战略赋能器”。

技术赋能:例如,构建一个通用的“开放平台API”。这个API本身,可能不会直接带来收入。但它“解锁”了未来,与成百上千个第三方开发者,进行生态合作的可能性。

业务赋能:例如,完成产品的“多语言本地化”。这个需求的直接价值,可能只是服务了少数海外用户。但它为公司未来“进军全球市场”这一宏大战略,铺平了道路。

六、在实践中“融合”评估

上述四大维度的价值,在实践中,需要被一个统一的、协同的流程,进行“融合”评估。

建立“价值评分卡”:一个优秀的实践是,产品团队,可以与业务、财务、技术等各方,共同设计一份“需求价值评分卡”。这张评分卡,会将上述的所有维度(如战略契合度、预期ROI、用户痛点指数、风险规避价值等),都作为独立的“评分项”,并为每个评分项,赋予不同的“权重”。

协同评估,而非“闭门造车”:任何一个重要需求的价值评估,都不能由产品经理一人“拍脑袋”完成。它必须是一个协同的过程:

销售和市场,需要为“商业价值”的评估,提供输入。

用户研究员,需要为“用户价值”的评估,提供输入。

研发和架构师,需要为“成本与风险”的评估,提供输入。

工具的角色:在一个像 Worktile 或 PingCode 这样的、集中的、透明的协作平台中,我们可以将这份“价值评分卡”,通过“自定义字段”的功能,直接内建到每一个“需求”工作项中。当一个需求,在不同的评估维度上,被相关角色打上分数后,系统甚至可以自动计算出其最终的“加权价值总分”。这使得整个待办列表的优先级排序,变得前所未有的数据驱动和透明可追溯。

常见问答 (FAQ)

Q1: 如何评估一个没有直接收入贡献的“基础体验”需求的价值?

A1: 对于这类需求,应将其价值,与“用户留存率”和“客户满意度(NPS)”这两个核心的、间接的商业指标进行关联。一个好的基础体验,是用户愿意“留下来”和“推荐”你的产品的根本原因,其长期、间接的财务价值是巨大的。

Q2: 需求的价值评估,是否应该有一个统一的、全公司通用的公式?

A2: 拥有一个统一的“评估框架”和“思维模型”,是至关重要的。但一个僵化的、全公司一刀切的“计算公式”,则可能是有害的。因为不同类型的产品(如创新型产品 vs. 成熟型产品),其在不同阶段,对不同价值维度的“侧重”(即权重),应该是动态变化的。

Q3: “商业价值”和“用户价值”哪个更重要?

A3: 两者并非对立关系,而是一个良性循环。为用户创造真实的价值,是实现商业价值的、唯一可持续的路径。一个只关注短期商业价值(如通过欺骗性手段增加收入),而损害长期用户价值的需求,最终必然会导致用户的流失和商业的失败。

Q4: 谁应该对需求的价值评估结果,负最终责任?

A4: 产品负责人或产品经理,是对一个需求的“价值主张”负最终责任的人。他/她负责主导整个评估过程,并整合所有相关方的输入,最终,做出关于一个需求是否“值得

![[4.2-2] NCCL新版本的register如何实现的?](http://pic.xiahunao.cn/[4.2-2] NCCL新版本的register如何实现的?)

读书笔记 23)

;declare -i /-x)