✳️ 引言:让每一块屏幕“同频”的核心技术

无纸化会议与智慧教室,正在从“辅助工具”走向“核心基础设施”,成为政企数字化与教育信息化建设的标配。它们的核心诉求并不只是替代纸质文档或黑板,而是要在多终端、多地点、多网络环境下,实现内容的实时同步与互动——无论是会议现场的 PPT 汇报与批注、还是课堂上的板书、实物投影、实验演示视频,都必须保证毫秒级响应、高度同步、跨平台可用,才能真正支撑高效协作与沉浸式教学。

然而,在这背后,真正决定体验上限的不是显示设备的尺寸或分辨率,而是视频与数据传输链路的设计与实现。传统桌面共享方案虽然便捷,但在政企专网、教育城域网等复杂网络下,往往会遭遇延迟飙升、卡顿频发、画质下降等问题,难以满足实时互动和大规模部署的稳定性要求。

相比之下,基于跨平台 RTMP 推流 + 播放的方案,能够充分利用现有的流媒体分发体系,实现稳定、低延迟、易扩展的传输能力。大牛直播SDK推出的跨平台 RTMP 推流 SDK,正是这个场景下的“底层引擎”——它像一条高速、稳定、可控的数字通道,将任意终端的画面与音频高效推送到分发节点,再由各类终端实现毫秒级同步播放,让“同屏”真正做到随时随地、无感延迟。

🎯 场景痛点:不仅是“能播”,更是“同步、稳定、可控”

在无纸化会议与智慧教室的实际落地中,单纯实现“视频能播”只是最基础的一步,真正的挑战是如何让多终端、多场地、多人参与的系统在不同网络环境下都能保持一致的体验。以下四类痛点几乎是所有项目都会遇到的:

-

跨平台一致性难保障

-

不同终端(Windows 会议一体机、Android 触控大屏、iOS 平板、PC 客户端对推流协议与编码器支持差异大。

-

部分设备只能软编,导致性能不足;部分终端不支持标准化接口,增加了二次开发和适配的工作量。

-

-

延迟与交互体验的矛盾

-

普通推流方案延迟常在 1~3 秒之间,这在批注、板书、语音同步等场景下会导致体验割裂。

-

“说一句话,画面两秒后才出现”会让远端观众错过实时交流的节奏。

-

-

复杂网络下的稳定性挑战

-

政企内网、教育专网、跨城 VPN 等网络环境存在高丢包、抖动、带宽波动等情况。

-

没有良好的自适应机制,画面容易马赛克、卡顿、甚至中断。

-

-

集成与运维成本高

-

一些方案需要额外部署专用流媒体服务器,增加硬件与维护成本。

-

开发团队需要处理协议兼容、编码优化、缓存调优等底层细节,项目周期被拉长。

-

🔧 技术架构:跨平台 RTMP 推流 + 播放的同屏闭环

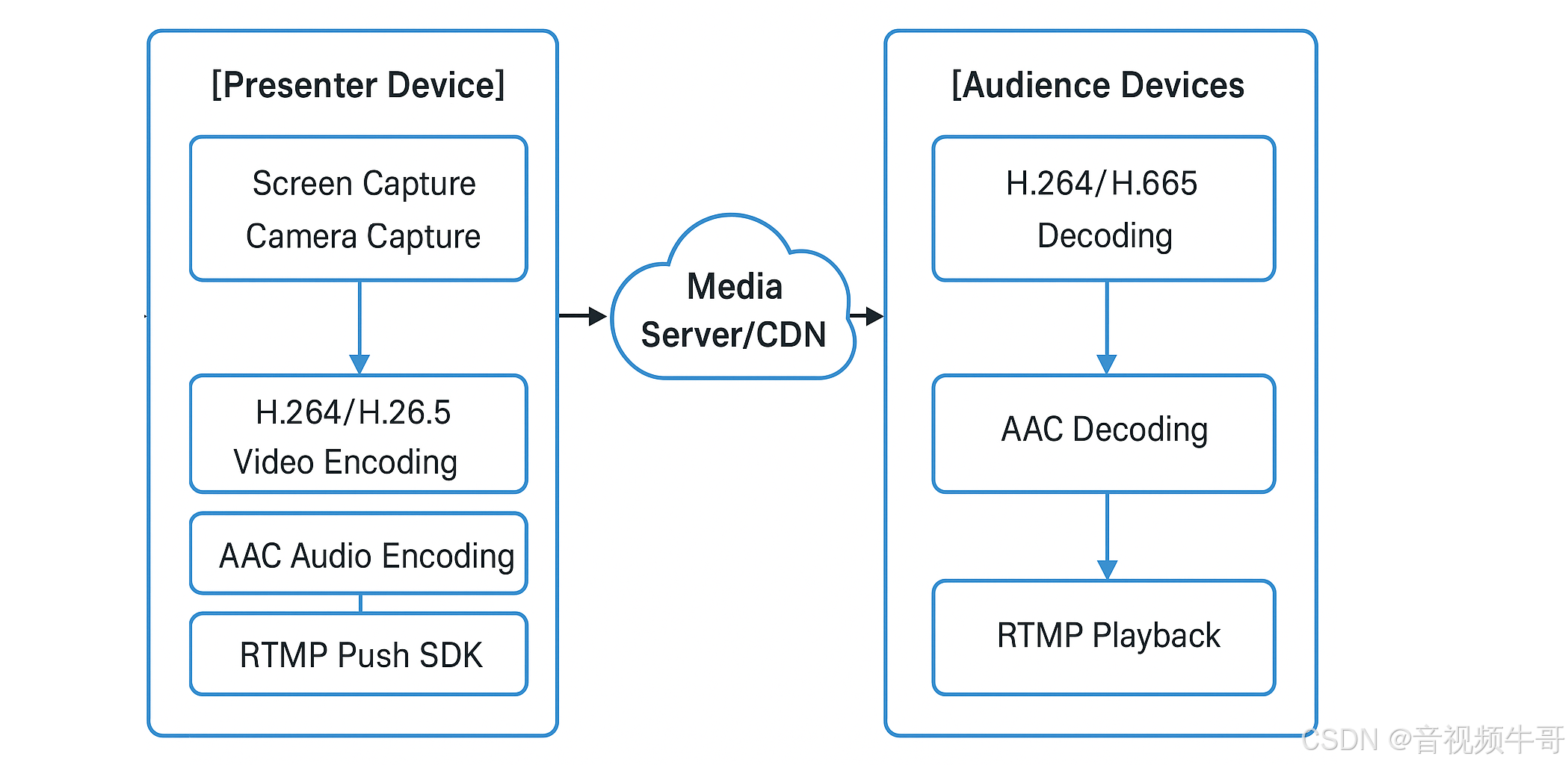

针对无纸化会议与智慧教室的核心诉求,我们基于大牛直播SDK的跨平台 RTMP 推流 SDK,构建了一套**“推流端 → 分发端 → 播放端”**的完整闭环架构。它不仅保证了延迟可控、跨平台一致性,还兼顾了复杂网络下的稳定性与运维便利性。

Windows平台 RTSP vs RTMP播放器延迟大比拼

Android平台RTMP直播播放器延迟测试

1. 架构分层

① 推流端(Presenter Devices)

-

采集层:支持屏幕采集(Screen Capture)、摄像头采集(Camera Capture)双通道;

-

编码层:H.264/H.265 视频编码(支持硬编:NVIDIA NVENC、Android MediaCodec、iOS VideoToolbox)、AAC 音频编码;

-

传输层:通过 RTMP Push SDK,将编码后的音视频流推送到流媒体分发节点或 CDN。

② 分发端(Media Server / CDN)

-

接收 RTMP 流并进行分发,可与现有的流媒体平台(如 Nginx-RTMP、SRS、Wowza)或 CDN 对接;

-

可按需转码为 HTTP-FLV / HLS / WebRTC 等格式,方便在不同终端播放。

③ 播放端(Audience Devices)

-

支持 Windows / Linux / Android / iOS 原生播放器;

-

支持 Web 浏览器端通过 RTMP 转 WebRTC 或 HTTP-FLV 的方式低延迟播放;

-

低延迟模式可将端到端延迟稳定在 100~250ms。

2. 技术优势

-

跨平台一致 API:开发一次,适配多端;

-

硬件加速:充分利用 GPU/硬编能力,降低 CPU 占用与发热;

-

低延迟优化:控制 GOP、缓存队列与解码策略,实现毫秒级同步;

-

网络自适应:在带宽波动和丢包环境下保持播放不断流;

-

可扩展性:可无缝对接 AI 模块(实时字幕、多语种翻译、画面识别)。

🛠 关键技术细节

在无纸化会议与智慧教室的场景中,低延迟、稳定性、跨平台支持是三大技术核心。大牛直播SDK的跨平台 RTMP 推流 SDK,在设计时针对这些指标进行了深度优化,确保在不同设备、网络和应用环境中都能稳定发挥。

1. 低延迟传输机制

-

支持 低延迟模式,通过优化 GOP(关键帧间隔)、减小编码缓冲、精简播放器缓存队列,将端到端延迟稳定在 100~250ms。

-

播放端可实时切换延迟模式(低延迟/平滑模式),适应不同业务需求。

2. 硬件加速编码

-

Windows / Linux:支持 NVIDIA NVENC 硬编,降低 CPU 占用,提升推流稳定性。

-

Android:集成 MediaCodec 硬编,支持多机型适配,提升移动端发热控制与续航。

-

iOS:调用 VideoToolbox 硬编,保持高画质和低功耗。

3. 智能码率自适应

-

推流端可根据实时网络状况动态调整码率,避免卡顿和断流。

-

在弱网环境下自动降低码率以保障流畅度,在带宽充足时恢复高清画质。

4. 多路采集与混合推流

-

支持 屏幕 + 摄像头 双通道采集与编码,满足同时传输演示文档与现场画面的需求。

-

可进行画中画(PIP)合成,直接输出合成流,减少后端处理负担。

5. 推流与录像并行

-

支持边推流边录制,会议和课堂内容可同时存档,便于回放与审核。

-

本地录制支持 MP4 封装格式,便于后期编辑与分发。

6. 跨平台一致 API

-

在 Windows / Linux / Android / iOS 平台上保持一致的 API 调用方式,大幅降低多端开发与维护成本。

📍 落地案例

在无纸化会议与智慧教室领域,大牛直播SDK的跨平台 RTMP 推流 SDK 已在多个政企与教育项目中稳定运行,覆盖了从小型教学教室到跨省多会场的全链路部署。以下是几个具有代表性的案例:

1. 政府机关无纸化会议系统

场景需求:

-

总部与多个分会场之间,需要实时同步 PPT 汇报、领导批注及现场视频。

-

网络环境包含政务专网与公网混合,延迟要求低于 500ms。

解决方案:

-

主讲端使用 Windows 平板推送屏幕和摄像头画面;

-

跨平台 RTMP 推流至政务内网流媒体服务器;

-

分会场 Windows/Android 播放端低延迟接收;

-

利用 GOP 缩短与缓存控制,将延迟稳定在 100~250ms;

-

支持边推流边录制,留存完整会议记录。

效果:

-

主分会场互动几乎无延迟感,文档与批注同步精准。

2. 智慧教室互动教学

场景需求:

-

教师端需同时推送电子课件和实物投影画面,学生端通过多种终端观看。

-

互动时需要语音、画面与板书同步,延迟要求低于 300ms。

解决方案:

-

教师端 Android 平板采集课件屏幕 + USB 摄像头画面;

-

推流至校园内网 RTMP 服务器,再转发至 Web 端与移动端;

-

启用低延迟模式,确保课堂问答和板书同步。

效果:

-

学生在手机、平板、电脑端看到的画面与教师动作几乎同步,课堂节奏自然流畅。

3. 企业培训与技能考核

场景需求:

-

培训讲师需演示操作流程,并同时录制全过程用于考核回放。

-

延迟要求不高,但需要保证画质清晰和稳定推流。

解决方案:

-

Windows 推流端采集屏幕操作和语音,使用硬件编码减少 CPU 占用;

-

RTMP 推流至云端 CDN,全球分发;

-

本地并行录制高码率视频,用于后期复盘与考核。

效果:

-

画面流畅、画质清晰,录制视频可直接用于评审。

📌 总结与展望

在无纸化会议与智慧教室的建设中,视频链路早已从“可有可无的辅助功能”转变为系统核心基础设施。它直接决定了会议能否顺畅进行、课堂能否自然互动、跨地域协作能否高效完成。

大牛直播SDK的跨平台 RTMP 推流 SDK,通过低延迟传输、硬件加速、跨平台一致 API、网络自适应等技术,实现了推流端 → 分发端 → 播放端的高效闭环,不仅解决了跨平台一致性、延迟控制和弱网稳定性等核心痛点,还显著降低了部署与运维成本。

未来,随着 AI 与实时视频技术的进一步融合,这套推流架构将迎来更多能力延展:

-

AI 实时字幕与多语种翻译:让跨语言会议与课堂无障碍沟通;

-

智能画面识别与互动:自动识别关键内容并进行标注、摘要;

-

多源数据融合:视频、音频与传感器数据同步传输,为智慧教室和智能会议提供更丰富的交互维度。

可以预见,这套以跨平台 RTMP 推流为核心的技术栈,将继续在政企协作、教育培训、远程教学等领域发挥关键作用,并在未来与 AI、低延迟传输协议的深度结合中,成为下一代智慧协作系统的核心基石。

📎 CSDN官方博客:音视频牛哥-CSDN博客

![Rust 项目编译故障排查:从 ‘onnxruntime‘ 链接失败到 ‘#![feature]‘ 工具链不兼容错误](http://pic.xiahunao.cn/Rust 项目编译故障排查:从 ‘onnxruntime‘ 链接失败到 ‘#![feature]‘ 工具链不兼容错误)

)

)