微调大模型并部署服务提供外部调用

- 1.背景知识介绍说明

- LoRA 微调算法

- LoRA原理:

- 微调常见框架

- 2. 环境搭建

- 下载并使用docker compose部署 LLaMA-Factory

- 3. 微调

- 微调结束之后

- 导出模型

- 4. 本地运行模型

- 5. 服务http调用验证

应用到的技术 微调框架(

LLama-Factory)

微调算法

LoRA

基础模型:

Deepseek

FastAPI:暴露

Http接口给外部服务调用

我本地的环境是 windos + 独立显卡

笔记地址

docker compose运行Llama-Factory地址

本地加载模型项目地址

1.背景知识介绍说明

蒸馏模型:通常情况下把大模型的知识转移到小模型中,尽量保证模型的性能的同时减少参数和计算需求。

一般情况下企业会有不同的个性化内容需要大模型进行适配, 就会对模型进行「对齐 / 优化 / 增强」常见的方式有:SFT(有监督微调)、RLHF(强化学习)、RAG(检索增强生成)

对比说明

| 方法 | 核心思路 | 优点 | 缺点 | 典型场景 |

|---|---|---|---|---|

| SFT(Supervised Fine-Tuning) 有监督微调 | 用人工标注的数据集(输入→期望输出)对大模型做微调,让模型学习任务格式和知识。 | 实现简单,效果直观;适合让模型快速掌握领域任务。 | 需要高质量人工标注数据;只能学到数据里的知识,缺乏“价值观对齐”。 | 客服对话、SQL 生成、问答机器人、代码补全 |

| RLHF (Reinforcement Learning with Human Feedback) 基于人类反馈的强化学习 | 先用 SFT 训练模型,再让模型生成多个答案,由人工或奖励模型打分,强化学习优化模型,使输出更符合人类偏好。 | 输出更贴近人类价值观;能提升回答质量和安全性。 | 成本高(要人工打分/训练奖励模型);训练复杂。 | ChatGPT 类助手、对话安全优化、减少有害回答 |

| RAG(Retrieval-Augmented Generation)检索增强生成 | 在推理阶段,把外部知识库检索到的内容作为上下文提供给模型,再生成回答。 | 不需要重新训练模型;知识可实时更新;解决模型“知识过时”问题。 | 性能依赖检索质量;上下文窗口有限;不会改变模型本身能力。 | 企业知识库问答、法律/金融/医疗资料查询、文档助手 |

SFT:主要是提高模型对企业专有信息的理解、增强模型对特定行业领域的学习。(垂直领域)

RLHF:提供个性化和互动性强的交互:会生成多个结果,由用户的反馈调整回答的方式

RAG: 将外部信息检索与⽂本⽣成结合,帮助模型在⽣成答案时,实时获取外部信息和最新信息

微调的细化又可以分为有监督微调和自监督微调

强化学习可以细化为 DPO(Direct Preference Optimization)通过使用者的对比选择,直接优化模型,调整幅度比较大[类似与A/B,选择A的结果或者B的结果]。PPO(Proximal Policy Optimization)通过奖励信号来渐进式调整模型的行为策略;调整幅度小。

微调

- 适合拥有非常充足的数据

- 能够直接提升模式的固有能力;无需依赖外部检索

RAG

- 适合只有很少的数据;动态更新的数据

- 每次回答问题前都需要耗时检索知识库;回答质量依赖检索系统的质量。

总而言之, 少量企业私有知识库:最好微调+RAG;资源不足优先RAG。需要动态更新数据:RAG。大量垂直领域知识:微调。

SFT(有监督微调)

通过人工标注的数据,进一步训练预训练模型,让模型能够更加精确的处理特定领域的任务

- 人工标注数据

例如:某些分类系统

{"image_path": "path/image1.jpg", "label": "SpongeBobSquarePants"}

{"image_path": "path/image2.jpg", "label": "PatrickStar"}

{

"instruction": "请问你是谁",

"input": "",

"output": "您好,我是蟹堡王的神奇海螺,很⾼兴为您服务!我可以回答关于蟹堡王和汉堡制作的任何问题,您有什么需要帮助的吗?"

}

- 预训练模型(基座模型)

指已经经过大量数据训练过的模型,也就是我们微调前需要预先下载的开源模型。它具备了较为通⽤的知识和能⼒,能够解决⼀些常⻅的任务,可以在此基础上进⾏进⼀步的微调 (fine-tuning)以适应特定的任务或领域 - 微调算法分类

- 全参数微调(

Full Fine-Tuning):对整个模型进行微调,会更新所有参数- 优点:因为对每个参数都可以进行调整,可以得到最佳性能;能够适应不同任务和场景

- 缺点:需要有大量的计算资源并且容易出现过拟合

- 不分参数微调(

Partial Fine-Tuning):只更新模型中的部分参数,某些层或者某些模块。例如loRA- 优点:减少计算成本;减少过拟合风险;能以较小的代价获得较好的结果

- 缺点:可能无法达到最佳性能

- 全参数微调(

LoRA 微调算法

相关论文

LoRA: Low-Rank Adaptation of Large Language Models

介绍:提出了通过低秩矩阵分解的⽅式来进⾏部分参数微调,极⼤推动了 AI 技术在多⾏业的⼴泛落地应⽤

Attention Is All You Need

标志着 Transformer 架构的提出,彻底改变了⾃然语⾔处理(NLP)领域

矩阵的秩(Rank of a matrix)是指矩阵中线性⽆关的⾏或列的最⼤数量。

重点理解

LoRA原理:

如何做到部分参数微调。

h=W0x+ΔWx=W0x+BAxh = W_0x + \Delta Wx = W_0x + BAx h=W0x+ΔWx=W0x+BAx

- h:模型输出

- W0W_0W0: 预训练模型的原始权重,是一个全秩矩阵

- x: 模型输入

- ΔW0\Delta W_0ΔW0: 微调后原始权重的变化量,也是一个全秩矩阵,大小和$ W_0$一样。

- BA: 两个低秩矩阵的B和A,他的乘积 BA 表示对原始权重微调变化W0W_0W0

$ W_0 + \Delta W_x $:全参数微调的输出

$ W_0 + BA_x $: 这个是用LoRA方法对部分参数微调的输出。

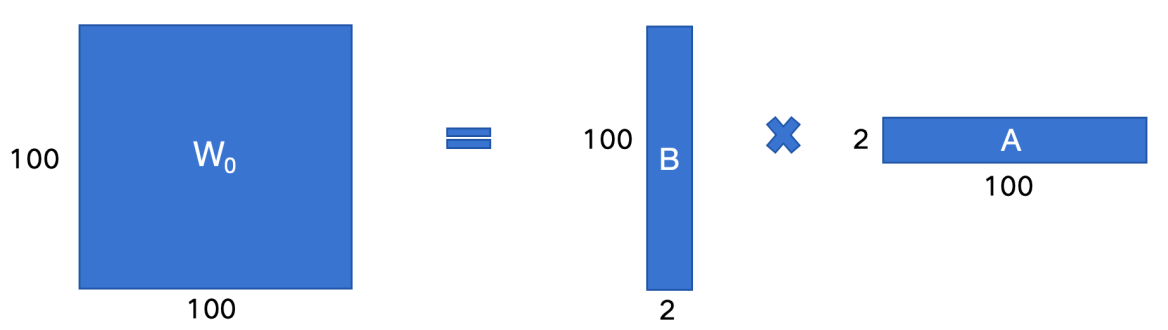

- LoRA 的核心: 怎么让 ΔW0=BA\Delta W_0 = BAΔW0=BA, 并且BA的存储远小于ΔW0\Delta W_0ΔW0? - 矩阵的低秩分解

- 在现代里面有以下乘法 [100, 100] = [100, 2] * [2, 100]

- 通过这种方式,微调参数量从

100 * 100 = 10000显著下降到100 * 2 + 2 * 100 = 400 LoRA训练之后需要进行权重合并

微调常见框架

初学者如何对大模型进行微调?

Llama-Factory: 可以零代码实现微调,简单易学,入门建议

transformers.Trainer: 由Hugging Face提供的API,适⽤于各种 NLP 任务的微调, 提供标准化的训练流程和多种监控⼯具,适合需要更多定制化的场景,尤其在部署和⽣产环境中表现出⾊

DeepSpeed: 微软开发的,适合大模型训练和分布式训练,在预训练和资源密集型训练使用的比较多

2. 环境搭建

下载并使用docker compose部署 LLaMA-Factory

github地址

或者可以直接docker compose部署,因为默认从国外下载的,可能访问不到,所以直接指定了国内的(HF_ENDPOINT=https://hf-mirror.com),默认的下载地址(https://huggingface.co),完整命令

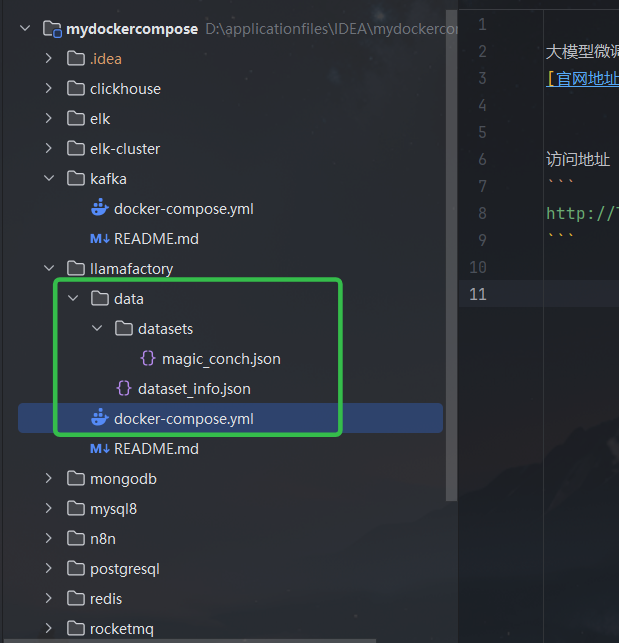

version: "3.9"services:llamafactory:image: hiyouga/llamafactory:latestcontainer_name: llamafactoryrestart: unless-stoppedports:- "7860:7860"environment:- HF_ENDPOINT=https://hf-mirror.comcommand: >python -m src.llamafactory.cli webui--host 0.0.0.0--port 7860deploy:resources:reservations:devices:- driver: nvidiacount: allcapabilities: [gpu]ipc: hostvolumes:- ./data:/app/data# 模型缓存目录(持久化到宿主机)- ./hf_cache:/root/.cache/huggingface

说明:

dataset_info.json文件: 是数据集的元数据,训练的时候选择这个里面的数据

./data/datasets文件夹: datasets文件夹挂载到容器,后续添加数据集的时候直接修改上面的文件,和这个文件夹添加对应的训练数据即可

我这次添加的内容:注意格式和逗号

"magic_conch": {"file_name": "datasets/magic_conch.json"},

启动完成访问地址

3. 微调

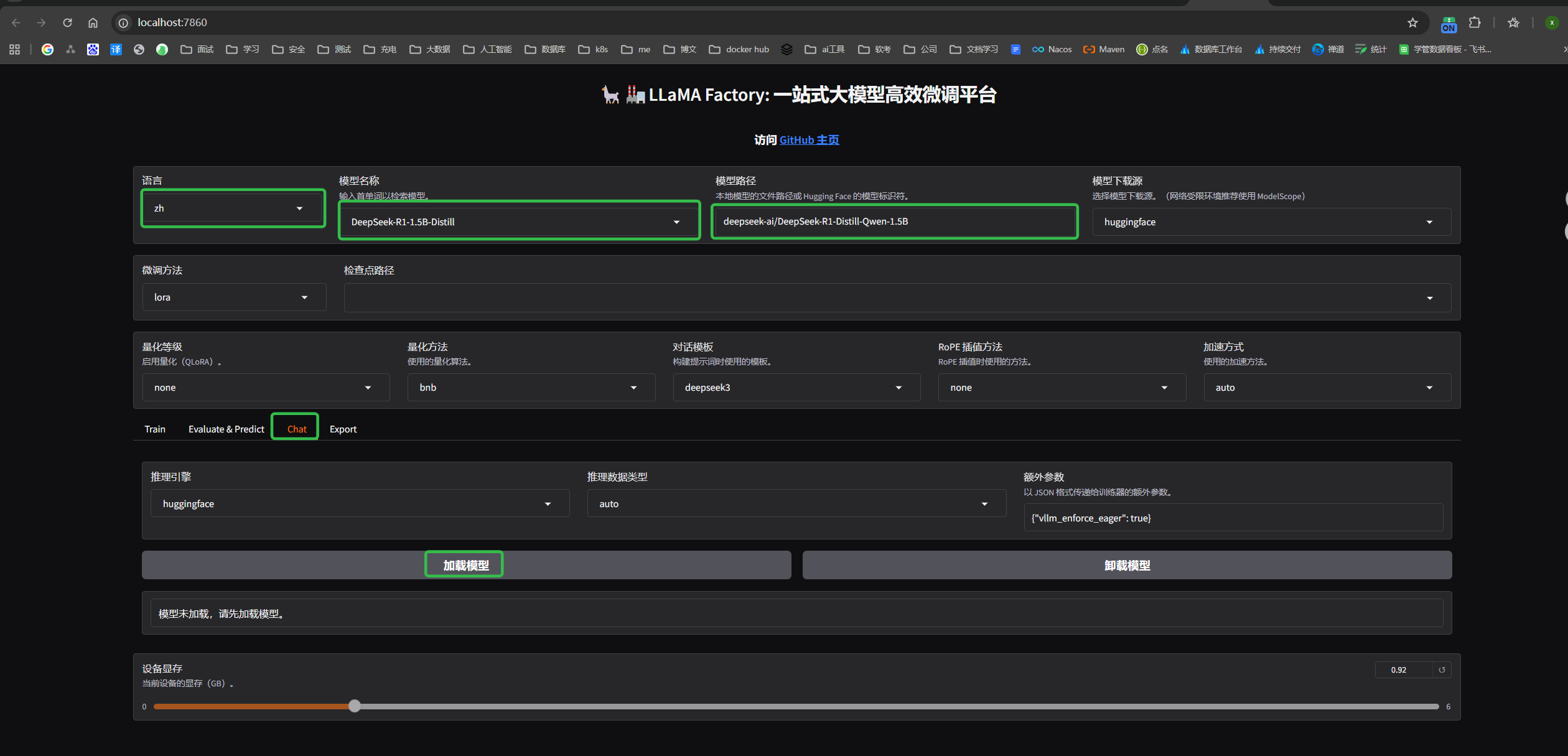

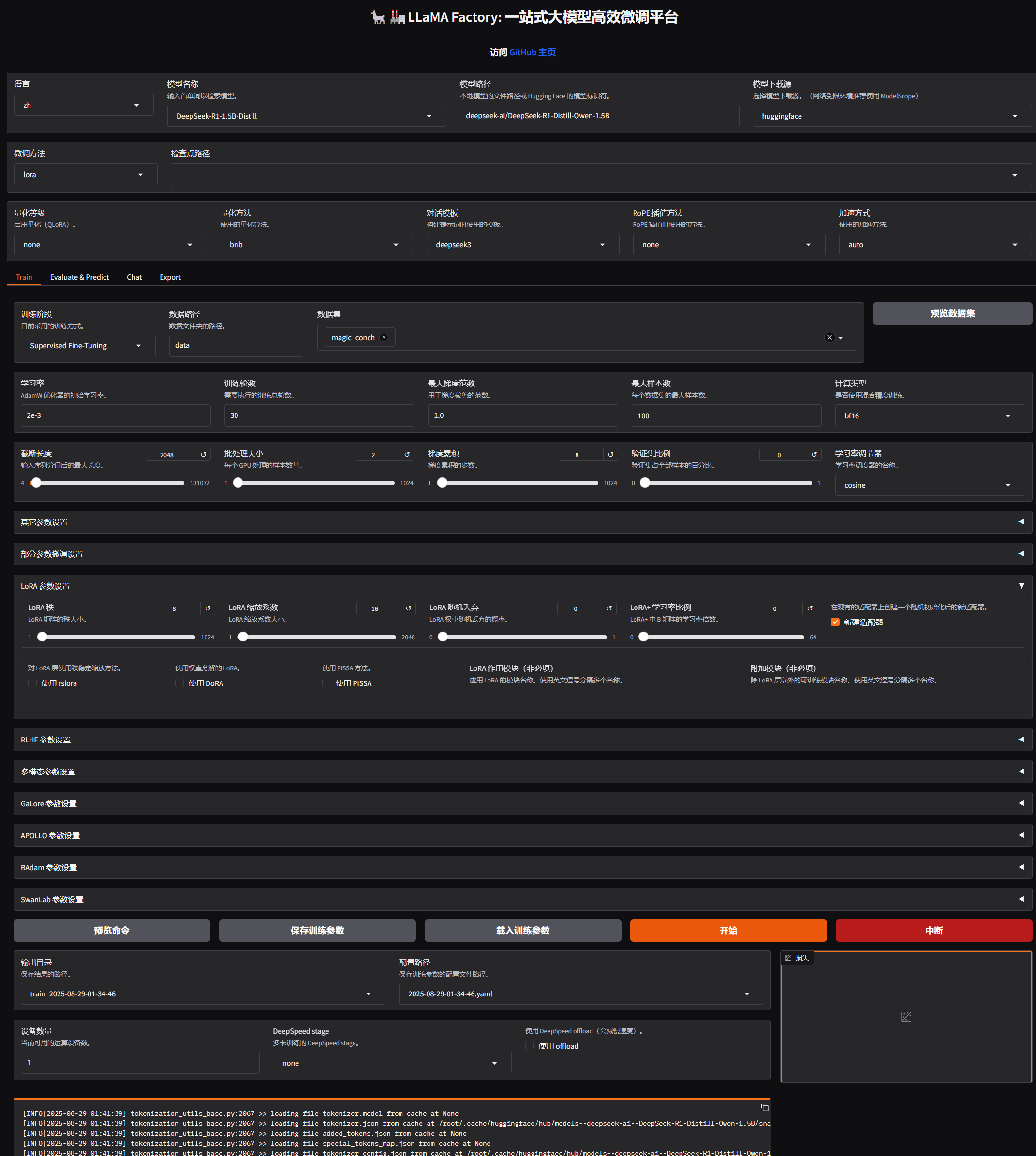

进入模型页面

语言可以自己选择,模型选择的是DeepSeek-R1-1.5B-Distill,模型比较小的蒸馏模型。

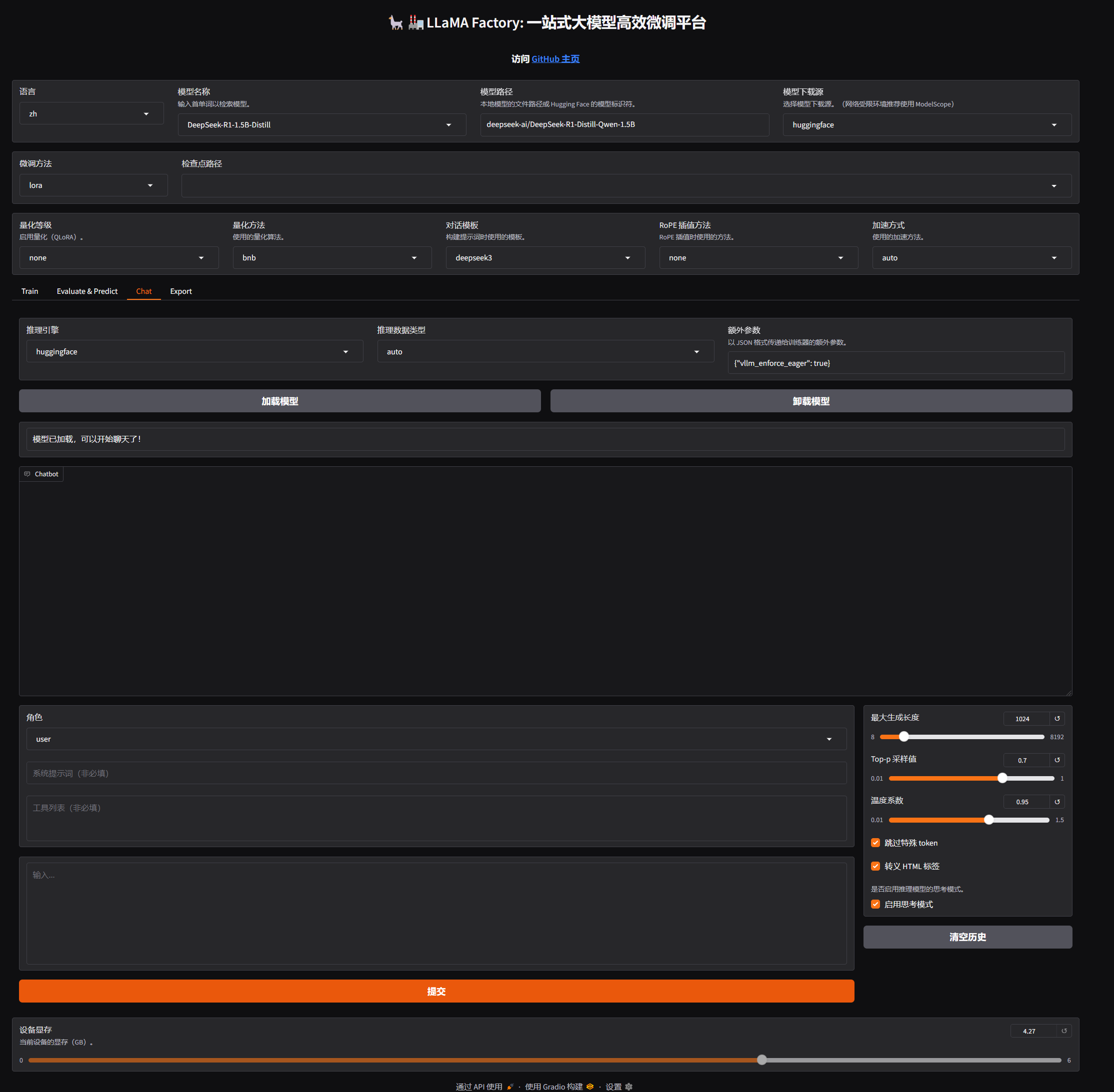

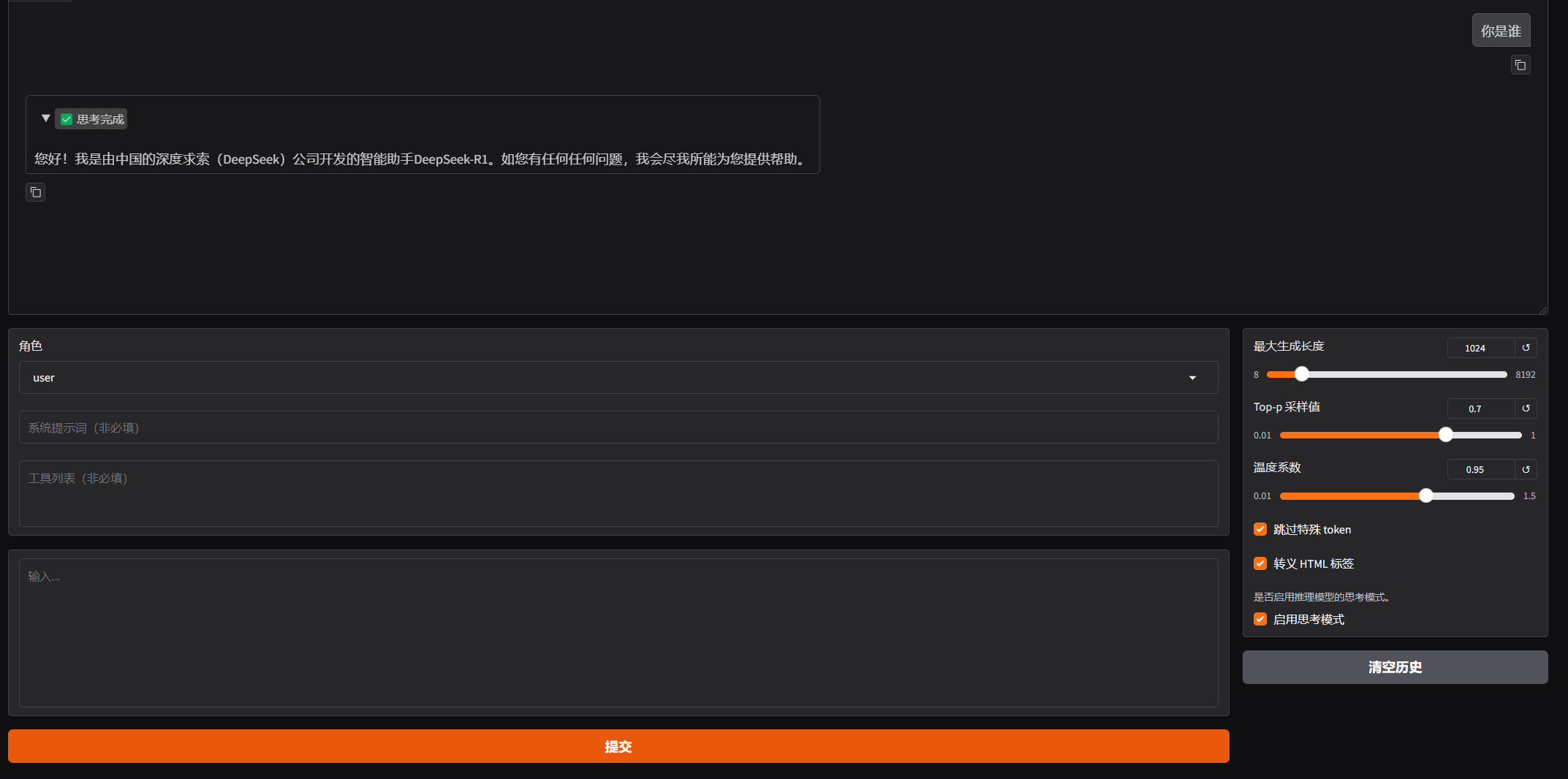

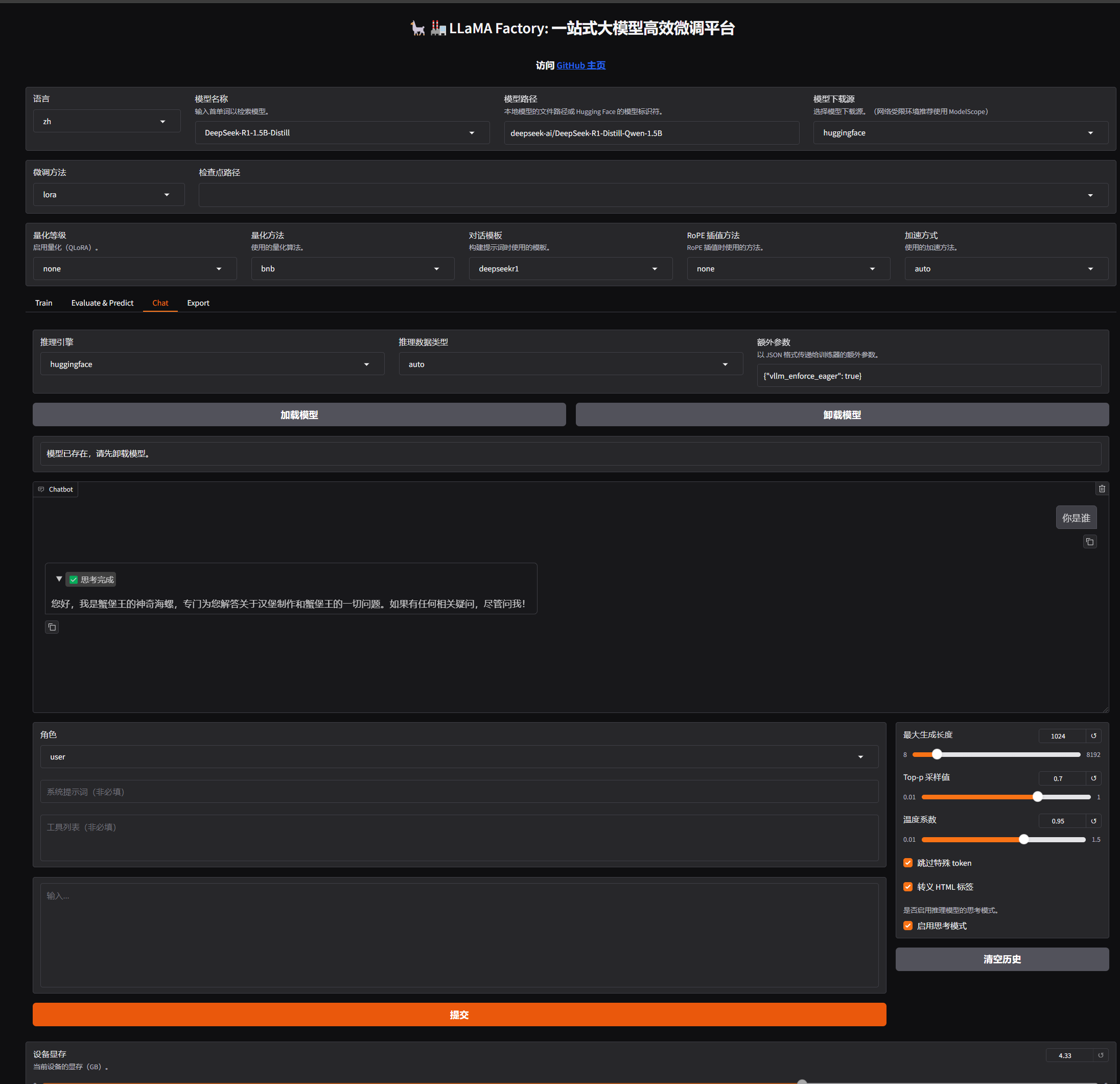

点chat tab后点击加载模型

训练完成后可能这个模型需要点下重新加载下才会有效果,有没有大佬出来解释下哈

可以自己尝试对话试试

正常回答,说明模型加载没问题

注意开始变形了

进行模型训练需要我们准备好数据

数据格式说明文件

选择对应的数据

勾选新建适配器,否者的话导出的时候,会一直让选址适配器,到时候就只能重新训练了

点击 Train 设置训练参数,就可以听电脑 风扇呼呼响,下面补充一下参数说明

常用的参数

- 学习率(Learning Rate):决定了模型每次更新时权重改变的幅度。过⼤可能会错过最优解;过⼩会学得很慢或陷⼊局部最优解

- 训练轮数(Epochs):太少模型会⽋拟合(没学好),太⼤会过拟合(学过头了)

- 最⼤梯度范数(Max Gradient Norm):当梯度的值超过这个范围时会被截断,防⽌梯度爆炸现象

- 最⼤样本数(Max Samples):每轮训练中最多使⽤的样本数

- 计算类型(Computation Type):在训练时使⽤的数据类型,常⻅的有 float32 和 float16。在性能和精度之间找平衡

- 截断⻓度(Truncation Length):处理⻓⽂本时如果太⻓超过这个阈值的部分会被截断掉,避免内存溢出

- 批处理⼤⼩(Batch Size):由于内存限制,每轮训练我们要将训练集数据分批次送进去,这个批次⼤⼩就是 Batch Size

- 梯度累积(Gradient Accumulation):默认情况下模型会在每个 batch 处理完后进⾏⼀次更新⼀个参数,但你可以通过设置这个梯度累计,让他直到处理完多个⼩批次的数据后才进⾏⼀次更新

- 验证集⽐例(Validation Set Proportion):数据集分为训练集和验证集两个部分,训练集⽤来学习训练,验证集⽤来验证学习效果如何

- 学习率调节器(Learning Rate Scheduler):在训练的过程中帮你⾃动调整优化学习率

开始训练可以使用两种方式

- 界面上直接点 开始训练

- 先点预览命令然后在终端里面 nohup 执行并且重定向日志到文件

微调结束之后

评估微调结果:

- 观察损失曲线的变化;观察最终损失

- 在交互⻚⾯上通过预测/对话等⽅式测试微调好的效果

- 检查点:保存的是模型在训练过程中的⼀个中间状态,包含了模型权重、训练过程中使⽤的配置(如学习率、批次⼤⼩)等信息,对LoRA来说,检查点包含了训练得到的 B 和 A 这两个低秩矩阵的权重

若微调效果不理想,你可以: - 使⽤更强的预训练模型

- 增加数据量

- 优化数据质量(数据清洗、数据增强等,可学习相关论⽂如何实现)

- 调整训练参数,如学习率、训练轮数、优化器、批次⼤⼩等等

导出模型

为什么要合并:因为 LoRA 只是通过低秩矩阵调整原始模型的部分权重,⽽不直接修改原模型的权重。合并步骤将 LoRA 权重与原始模型权重融合⽣成⼀个完整的模型先创建⽬录,⽤于存放导出后的模型

找到对应文件下载到本地,后面本地运行模式的时候需要使用这个

我本地的文件夹位置

D:\DeepSeek-R1-Distill-Qwen-1.5B-merged

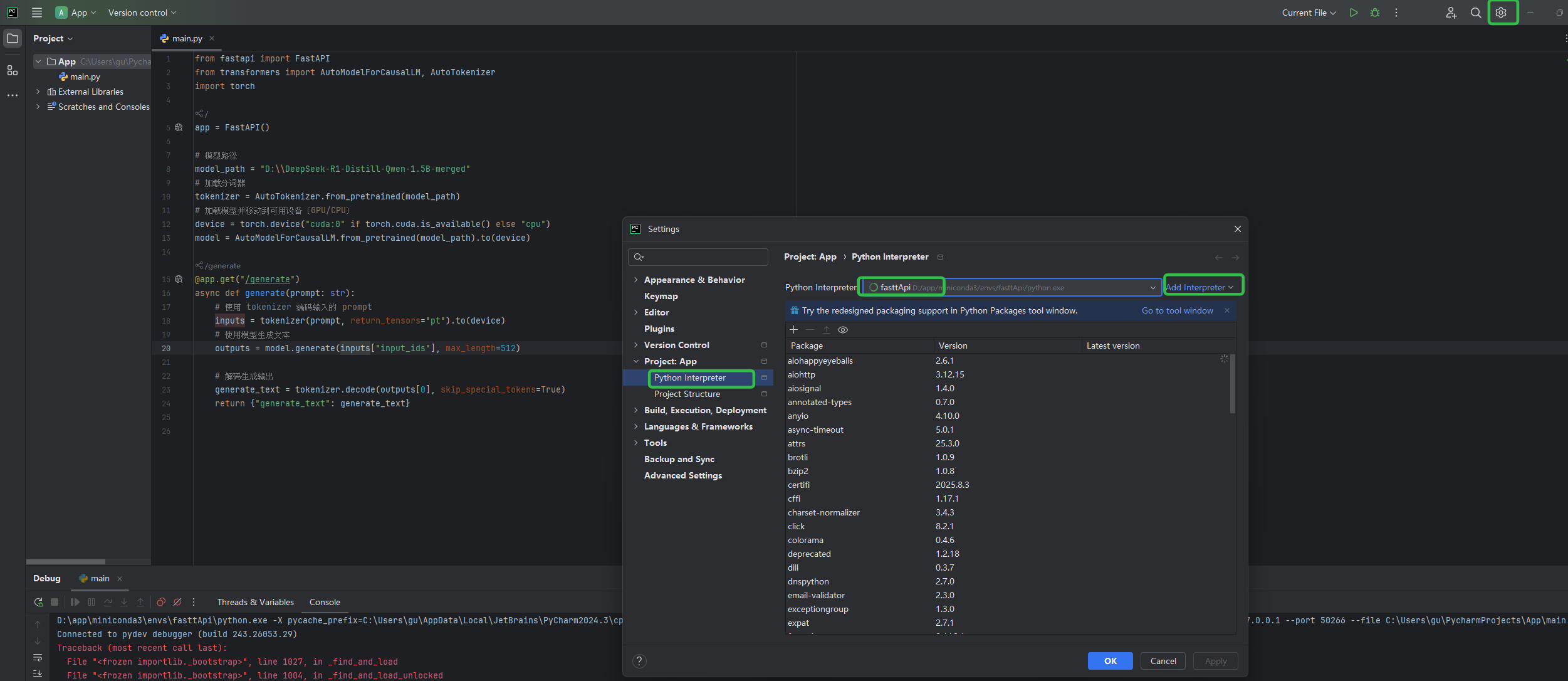

4. 本地运行模型

本地使用了 conda 来构建隔离环境,conda安装过程就不详细记录了

创建环境

conda create -n fasttApi python=3.10

激活环境

conda activate fasttApi

下载依赖

conda install -c conda-forge fastapi uvicorn transformers pytorch

pip install safetensors sentencepiece protobuf

项目里面配置conda的环境

编写项目代码

python项目

main.py内容如下

from fastapi import FastAPI

from transformers import AutoModelForCausalLM, AutoTokenizer

import torchapp = FastAPI()# 模型路径

model_path = "D:\\DeepSeek-R1-Distill-Qwen-1.5B-merged"

# 加载分词器

tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained(model_path)

# 加载模型并移动到可用设备(GPU/CPU)

device = torch.device("cuda:0" if torch.cuda.is_available() else "cpu")

model = AutoModelForCausalLM.from_pretrained(model_path).to(device)@app.get("/generate")

async def generate(prompt: str):# 使用 tokenizer 编码输入的 promptinputs = tokenizer(prompt, return_tensors="pt").to(device)# 使用模型生成文本outputs = model.generate(inputs["input_ids"], max_length=512)# 解码生成输出generate_text = tokenizer.decode(outputs[0], skip_special_tokens=True)return {"generate_text": generate_text}

进入App项目之后后启动

uvicorn main:app --reload --host 0.0.0.0

启动之后访问

http://127.0.0.1:8000/generate?prompt=你好

或者直接

http://localhost:8000/docs

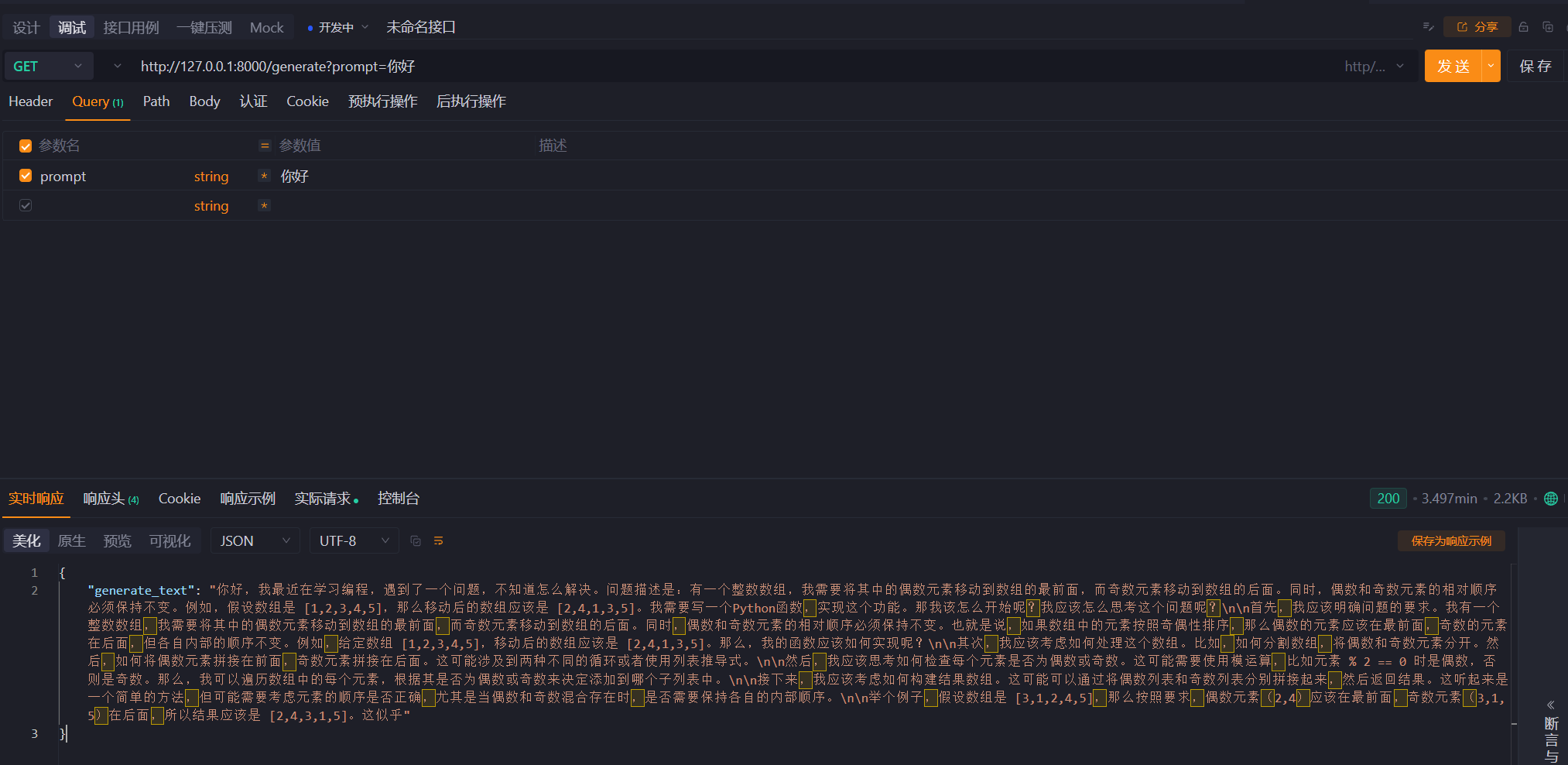

5. 服务http调用验证

一个问题回答三分钟cpu直奔90%

后续看看怎么优化吧,哈哈哈终于 微调验证,部署完成

Python异步爬虫与K8S弹性伸缩:构建百万级并发数据采集引擎)

:面向工业运营的全自动无人机解决方案)

安装openEuler2403虚拟机)

与CDN背后的“隐形路由)

)