前言

一篇于2025年8月发表在《Nature》期刊上的重磅研究,由加拿大不列颠哥伦比亚大学(UBC)Curtis P. Berlinguette教授领导的跨学科团队完成,首次在实验上证实:通过电化学方法向钯金属靶中加载氘,可显著提升氘氘(DD)核聚变反应速率。这项研究不仅重现了历史上备受争议的“冷核聚变”实验的部分设想,更以严谨的核信号检测(中子计数)为其提供了可靠的科学验证。

研究内容

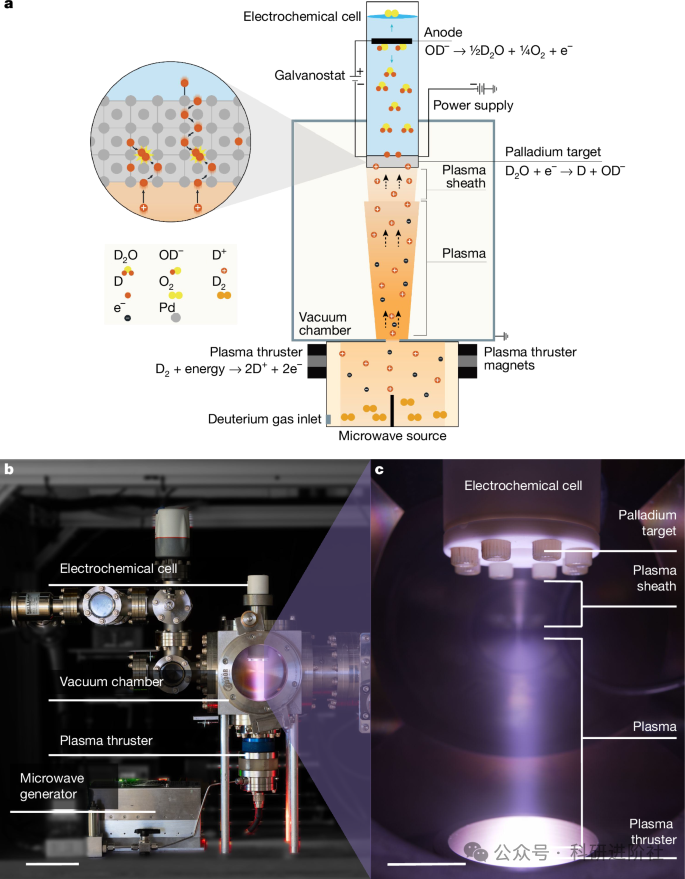

研究团队设计并建造了一台名为“雷鸟反应堆(Thunderbird Reactor)”的桌上型粒子加速装置,该装置集成了等离子体浸没离子注入(PIII)技术和电化学电池,能够在真空与液态电解液双环境下同时对钯靶进行氘加载。

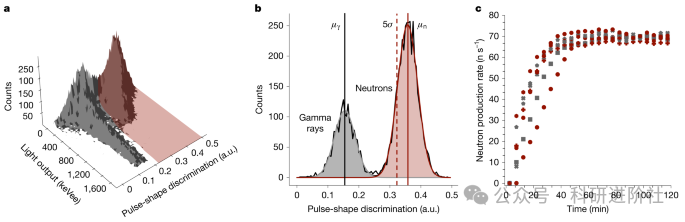

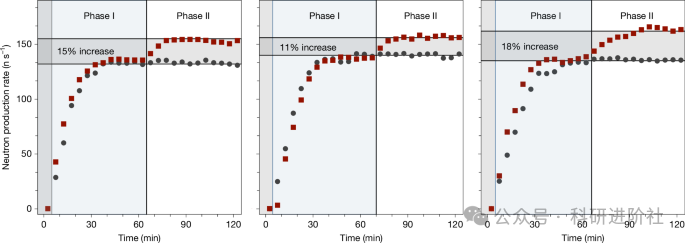

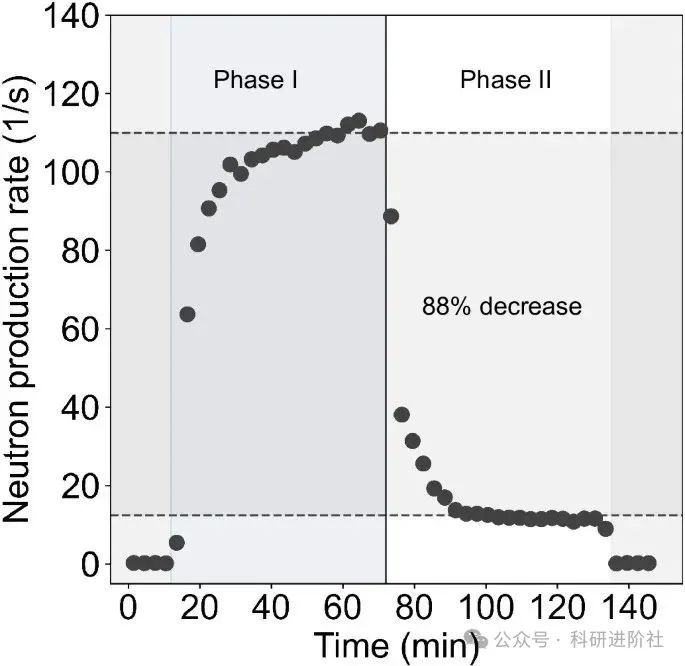

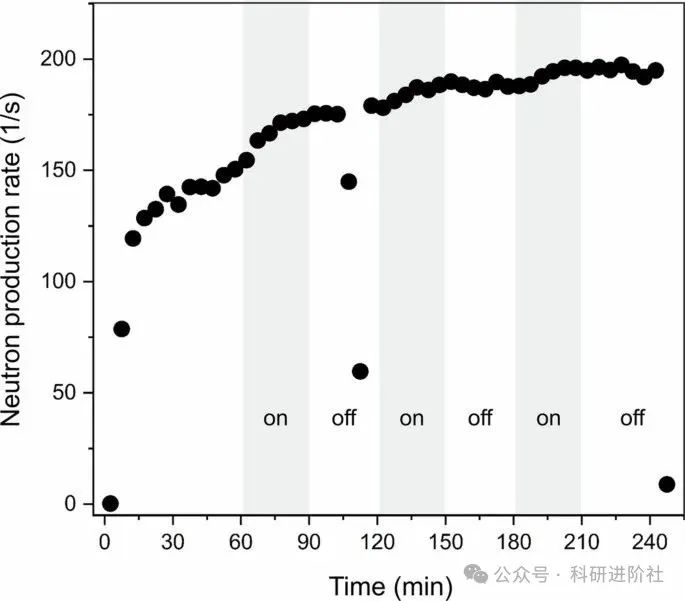

1. 第一阶段(仅离子注入):通过等离子体将氘离子加速至30keV轰击钯靶,成功诱发DD聚变,中子产率稳定在约130–140n/s。

2. 第二阶段(叠加电化学加载):在持续离子轰击的同时,启动电化学系统,从重水(D₂O)中电解出氘并注入钯靶,中子产率进一步提升了约15%。

研究意义

1.科学层面:首次实证"化学调控核反应"

这项研究首次以无可争议的核信号(中子)证明,eV尺度的电化学过程能调控MeV尺度的核聚变反应,打破了"化学与核物理尺度割裂"的传统认知,为理解低能核反应中的"电子屏蔽效应"等基础问题提供了实验依据。

2.技术层面:台式聚变的可行性探索

与动辄耗资数十亿的大型聚变装置不同,Thunderbird Reactor体积仅120×80×70cm³,可在普通实验室运行,为低成本、小规模聚变研究提供了可复制的平台。其核心思路——通过固态晶格提高燃料密度,也为突破传统聚变约束模式提供了新方向。

3.未来潜力:从基础研究到能量应用

虽然目前反应堆输出能量仅约10⁻⁹W,远未达到净能量增益,但团队指出,通过优化材料(如使用氘负载能力更强的铌、钛)、提升等离子体密度或利用量子相干效应,有望进一步提升聚变效率。这项研究为"固态约束聚变"开辟了新赛道,也让人类在可控核聚变的漫长征途上,又迈出了充满希望的一步。

展望未来

这项研究不仅是对1989年“冷核聚变”争议的一次科学回应,更是向可控核聚变探索道路上迈出的重要一步。虽然离实用化能源装置仍有距离,但它为我们打开了一扇新窗:也许未来的清洁能源,真的可以从一张实验桌上开始。

图1:雷鸟反应堆

图2:中子诊断与甄别

图3:雷鸟反应堆中的中子产率

扩展数据图1:金属靶晶格内发生核聚变的实验证实

扩展数据图2:使用H₂O溶液对中子产率的影响

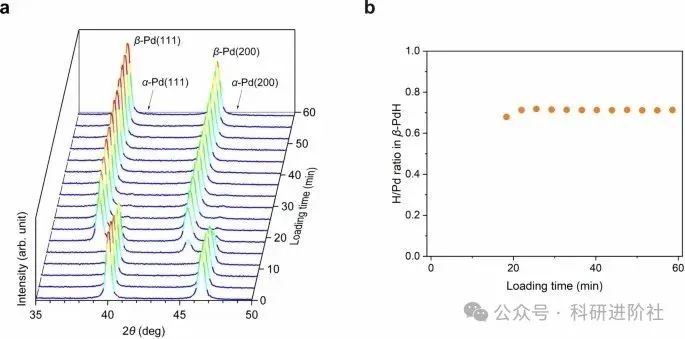

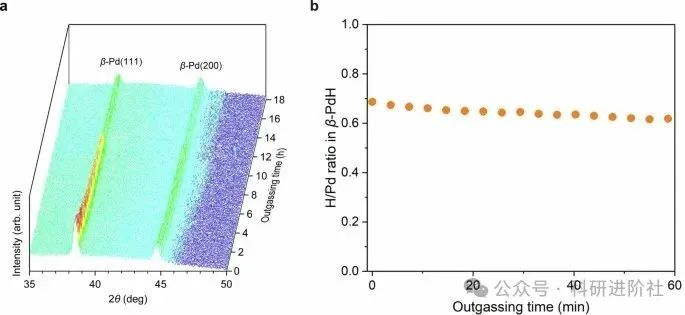

扩展数据图3:电化学加载循环的原位XRD实验

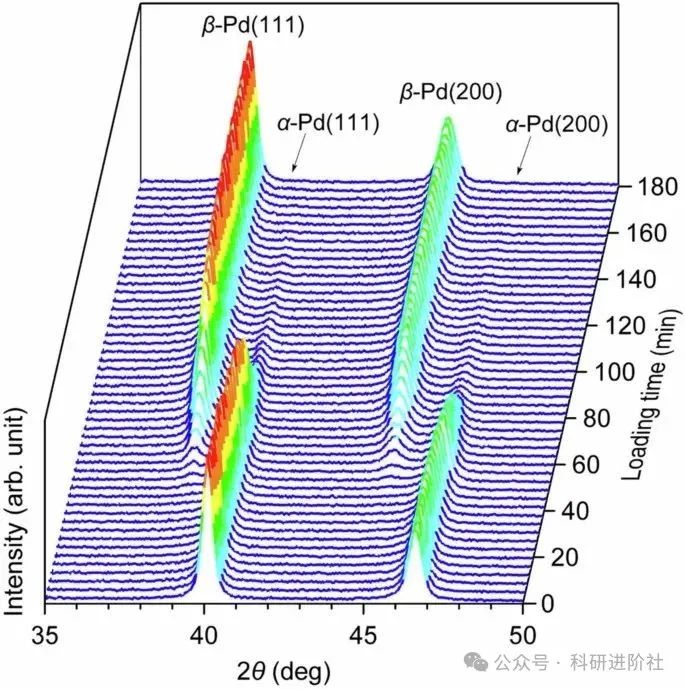

扩展数据图4:Pd靶原位XRD图谱随电化学加载时间变化的3D透视图

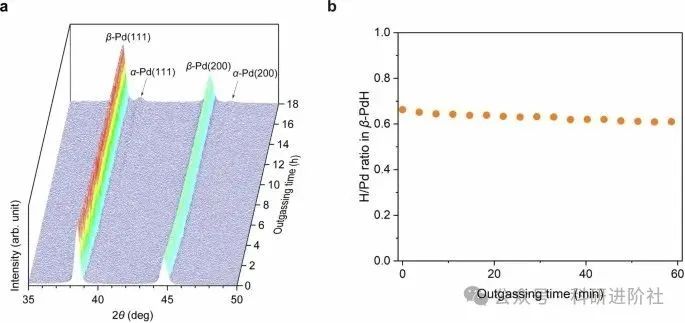

扩展数据图5:天然脱气周期的原位XRD实验

扩展数据图6:真空循环的原位XRD实验

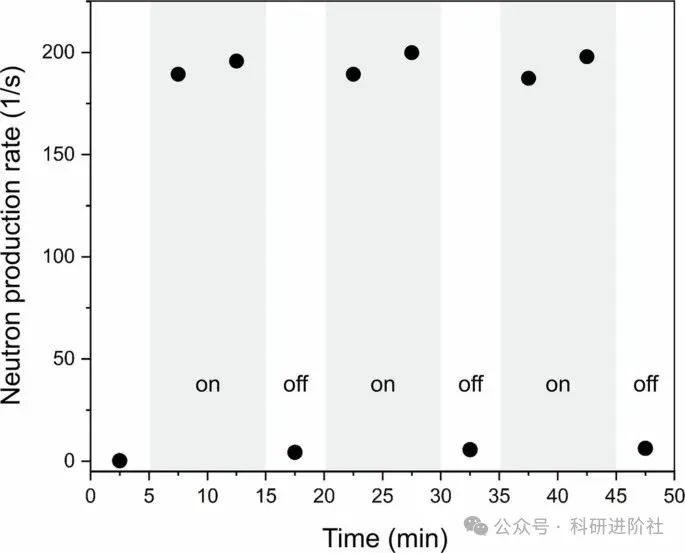

扩展数据图7:电化学电池功率循环效应

【注】小编水平有限,若有误,请联系修改;若侵权,请联系删除!

:Oracle 11g LISTAGG函数使用陷阱,缺失WITHIN子句解决方案)